日本承継寄付協会とアクサ生命、遺贈寄付を推進する「承継寄付診断士」の養成で連携

一般社団法人日本承継寄付協会(Will for Japan)とアクサ生命保険株式会社は6月26日、「承継寄付診断士」の養成を目指し連携すると発表した。人生100年時代の社会構造の変化に伴う相続の多様化と、遺贈寄付のニーズの高まりに対応する。この連携により、日本承継寄付協会が提供する「承継寄付診断士講座」が、アクサ生命の専属営業社員向けの社内研修として導入される。

寄付

寄付

一般社団法人日本承継寄付協会(Will for Japan)とアクサ生命保険株式会社は6月26日、「承継寄付診断士」の養成を目指し連携すると発表した。人生100年時代の社会構造の変化に伴う相続の多様化と、遺贈寄付のニーズの高まりに対応する。この連携により、日本承継寄付協会が提供する「承継寄付診断士講座」が、アクサ生命の専属営業社員向けの社内研修として導入される。

Web3コラム

Web3コラム

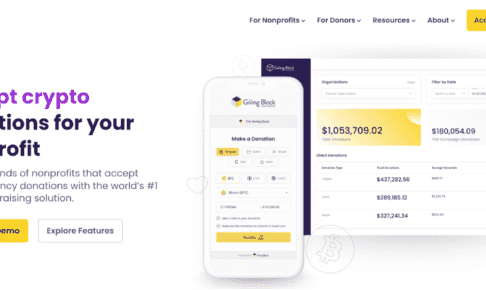

近年、暗号資産市場の拡大に伴い、新しい寄付の形として暗号資産による寄付が注目を集めています。その中心的なプラットフォームとして台頭しているのが、The Giving Blockです。この記事では、このプラットフォームの概要と、その取り組みについて解説します。

投資・マネーコラム

投資・マネーコラム

多額の資金を必要としない新しい不動産投資の形として、不動産クラウドファンディングサービスを提供する事業者は増加傾向にあります。今回は、不動産クラウドファンディングの実際の市場規模について解説します。

クレジットカードコラム

クレジットカードコラム

経済産業省では「キャッシュレス・ビジョン(2018年4月策定)」に基づき、「キャッシュレス決済比率を2025年までに4割程度。将来的には世界最高水準の80%を目指す」という目標を掲げています。 最新の経済産業省のデータで…

投資・マネーコラム

投資・マネーコラム

クラウドファンディング投資は、新規事業や将来性のあるベンチャー企業を手軽に応援できる仕組みとして最近注目を集めています。1万円程度の少額から投資して企業を応援することができます。この記事では、クラウドファンディング投資の主な特徴や種類、メリット・デメリット、人気のクラウドファンディング投資サービスをご紹介します。

寄付

寄付

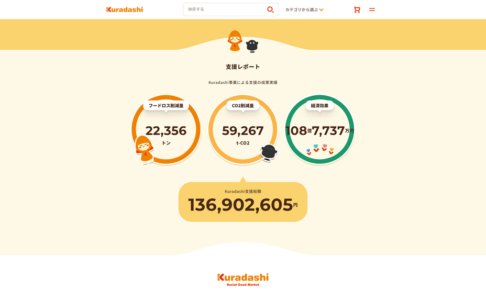

株式会社クラダシは2024年6月に行われた取締役会にて、株主優待制度の導入を決議したと発表した。株主優待制度を導入する目的は、株主の支援に感謝の気持ちを表すとともに、株式への投資の魅力を高め、より多くの株主に中長期的に株式を保有してもらうこと。

寄付コラム

寄付コラム

災害発生後、被災地では、食料品や飲料、衛生用品などさまざまな物資が不足しています。そこでこの記事では、迷惑をかけずに被災地支援やボランティアを行う方法と注意点について詳しくご紹介します。初めて被災地支援を行うためどのような点に注意すべきかわからない方や社会貢献について関心を持っている方、一歩踏み出す方法を探していた方は、参考にしてみてください。

投資信託コラム

投資信託コラム

SDGs債(ESG債)とは、ESGの課題解決に役立つプロジェクトに資金使途を限定して発行される債券です。今回の記事では、SDGs債(ESG債)のメリット・デメリットや投資するうえでのポイントを紹介します。

ふるさと納税コラム

ふるさと納税コラム

ふるさと納税の返礼品には、地域の特産品の他にジビエもあります。そこでこの記事では、ふるさと納税でもらえるジビエの返礼品や自治体の獣害対策に関する取り組み事例について詳しくご紹介します。

ふるさと納税コラム

ふるさと納税コラム

ふるさと納税には、思いやり型返礼品というものもあります。思いやり型返礼品とは、自分のためではなく、誰かの支援につながる返礼品です。

思いやり型返礼品には支援型や寄贈型など4つの種類があります。また、返礼品によって支援できる地域や施設が異なります。そのため、どのように選んだらよいのかわからないという方もいるでしょう。

本記事では、思いやり型返礼品の概要を解説します。また、注目の思いやり型返礼品を9点ピックアップして紹介するので、返礼品を選択する際の参考にしてみてください。

ESG投資コラム

ESG投資コラム

Kuradashi(クラダシ)は、日頃の買い物でフードロス削減などの社会貢献を目指すプラットフォームです。運営会社である株式会社クラダシは、社会的企業「B Corp」認証を受けており、同認証を受けた企業として2023年6月30日に日本初の上場を果たしました。フードロスの削減や社会貢献に関心のある方、ESG投資にご興味のある方は参考にしてみてください。

ESG投資コラム

ESG投資コラム

不動産会社のクラウドファンディングは平成29年の不動産特定共同事業表の改正を境に大きく普及しました。この記事では不動産会社がクラウドファンディングを行うメリットや社会課題に対するインパクトを紹介していきます。

ふるさと納税コラム

ふるさと納税コラム

ふるさと納税は、納税者が納税資金の使い道を知ることができ、寄付先の自治体を選択することができる仕組みです。本記事では、ふるさと納税の使い道を知ることの意義と、寄付したお金の使い道について解説していきます。

ESG投資コラム

ESG投資コラム

電気料金の高騰を受けて、太陽光発電投資に注目されている方もいるのではないでしょうか。オーナーとして利益を得つつ、地球環境に貢献することもできます。そこで今回のコラムでは、太陽光発電を用いた場合のCO2排出削減量について解説していきます。また太陽光発電投資について、メリット・デメリット、注意点についても紹介していきます。

寄付コラム

寄付コラム

「若者の就労や自立を支援するにはどうすればいいのだろうか」、「どのような支援サービスを紹介すればいいのかわからない」といった悩みを抱えている方は多いかと思います。そこでこの記事では、若者向けの自立支援に関する特徴や事例、個人で取り組める支援方法について詳しくご紹介します。友人、家族の自立支援について考えている方や、社会問題を改善したいと考えていて若者の自立支援についても取り組みたい方などは、ご参考ください。

投資・マネーコラム

投資・マネーコラム

不動産投資は、所有する不動産を賃借人に貸して賃料を得るのがビジネスモデルです。しかし近年、物件オーナーが利益を得るだけではなく、地域に貢献する手法としても注目されるようになっています。そこで今回のコラムでは、地域活性化につながる不動産投資の方法を紹介していきます。具体的な事例や始める際の手順についても解説していきます。

ESG投資コラム

ESG投資コラム

不動産ファンドは、少額から間接的に不動産投資ができる方法として人気の高い投資先の一つです。この不動産ファンドの種類の一つに、障害者向けの不動産ファンドがあります。本記事では、障害者向けファンドは具体的にどのような仕組みのファンドなのか、投資するメリットや意義、投資するときに注意すべきリスクなどについて取り上げます。

寄付コラム

寄付コラム

自身が亡くなった後の財産をNPO・公益法人などに寄付する「遺贈寄付」は、少額からでも寄付ができる社会貢献活動の一つです。本記事では遺贈寄付の方法とメリット、手続きの流れと遺言書作成費用、遺言書の手数料助成キャンペーンについて解説していきます。

ESG投資コラム

ESG投資コラム

大和アセットマネジメントが運営する社会課題解決応援ファンドは、社会課題への取り組みをテーマとして、社会貢献度の高い企業へ投資しています。

社会貢献度の高い企業は、社会課題の取り組みと収益をどのように関連付けているのでしょうか。当記事ではファンドの分析とともに、大和アセットマネジメントの社会課題解決についての考え方を紹介します。ESG活動関連のファンドを探している人は、記事内容を参考にしてみてください。

寄付コラム

寄付コラム

寄付の対象となる支援団体には、一般社団法人・社会福祉法人などの法人もありますが、NPO法人とどのような違いがあるのでしょうか?本記事では、NPO法人とはどんな団体か、NPO法人と一般社団法人・社会福祉法人・宗教法人の違い、寄付先の法人を選ぶ際の注意点を解説していきます。