成人年齢の引き下げに伴う学習指導要領の改訂で、2022年4月から高校での金融教育の内容が拡充され、今年3月には、金融庁が「金融経済教育推進機構」を新設する方針を固めた。金融教育の受講経験の有無や、受講した時期は、「資産をつくる(資産形成)」と「資産をつなぐ(資産承継)」ことに対してどのような影響を与えているだろうか。三井住友信託銀行株式会社が3月23日発表した「金融教育が資産形成・承継に与える影響レポート」では、受講経験の有無で60歳代の資産保有額に500万円以上の差が生じることがわかった。

同レポートは三井住友トラスト・資産のミライ研究所「第3回住まいと資産形成に関する意見と実態調査」(2022年)の結果から分析している。初めに、日本人の金融教育の受講状況を概観すると、学校や職場で金融教育の受講経験が「ある」人は4人に1人強(27.2%)。年齢別では若年層の方が受講経験者比率が高く、20歳代(40.6%)と60歳代(21.3%)では約2倍もの差がついている。

金融教育を受けた時期については、回答者全体では「社会人になってから」の人が12.2%と最も多い。企業型DC制度導入企業に対し、「従業員に対する継続的な投資教育の実施」が努力義務として課せられていることが関係していると考えられる。年齢別にみると、若年層ほど「小学校に入る前」や「小学生時代」、「中学生時代」など低年齢の時に受講した人が多く、金融教育の低年齢化が進んでいると見られる。

同社は、資産形成に向けた行動への取り組みを「老後資金の準備開始時期」「将来の生活設計・資金計画の検討」「リスク資産の保有」「家計面の工夫・努力」「優遇制度の利用」の5つに分類。5つの資産形成行動すべてについて、金融教育を受けた人の方が積極的という結果だった。

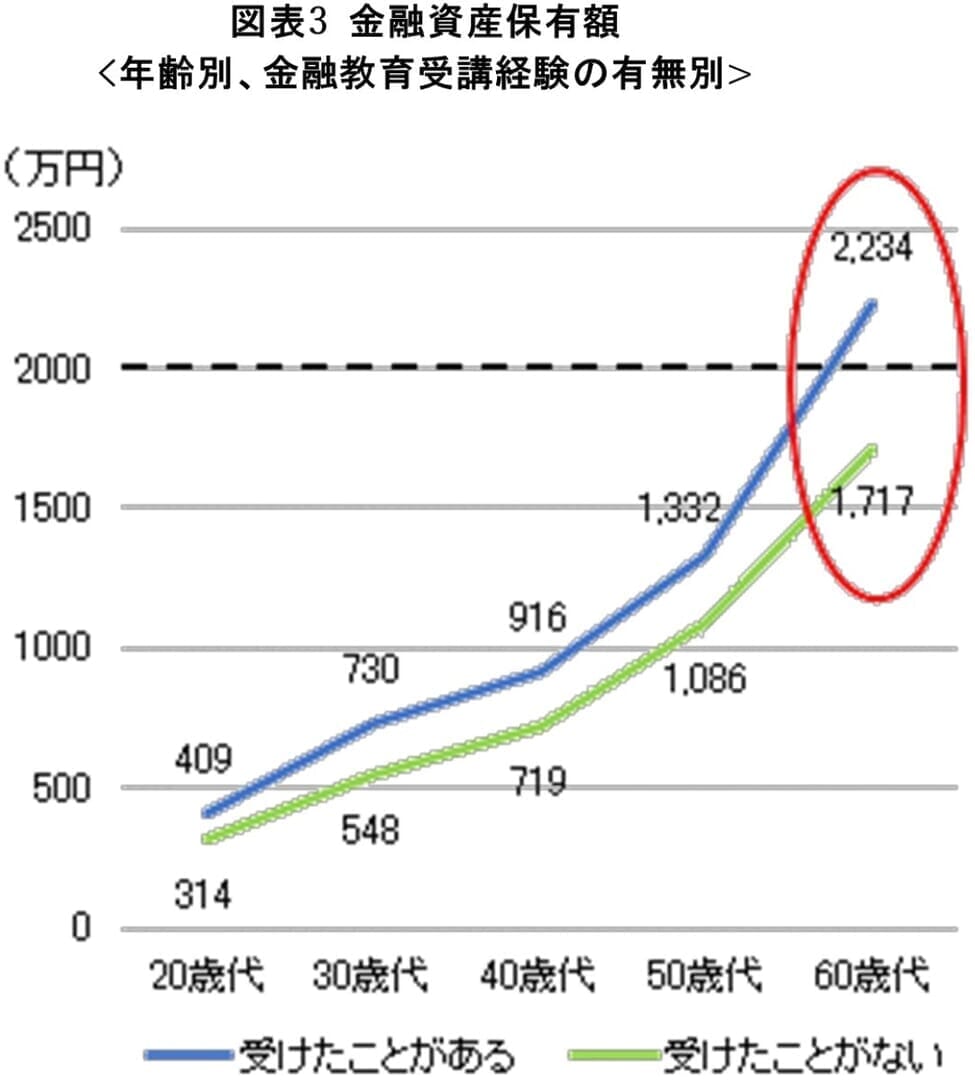

特に、資産形成行動の成果・結果とも言うべき「金融資産保有額」に対しては、20歳代では平均保有額は受講経験が「ある」人で314万円、「ない」人で409万円と、その差は95万円だが、60歳代になると、受講経験がある人で2234万円、ない人では1717万円と差額が516万円となった。

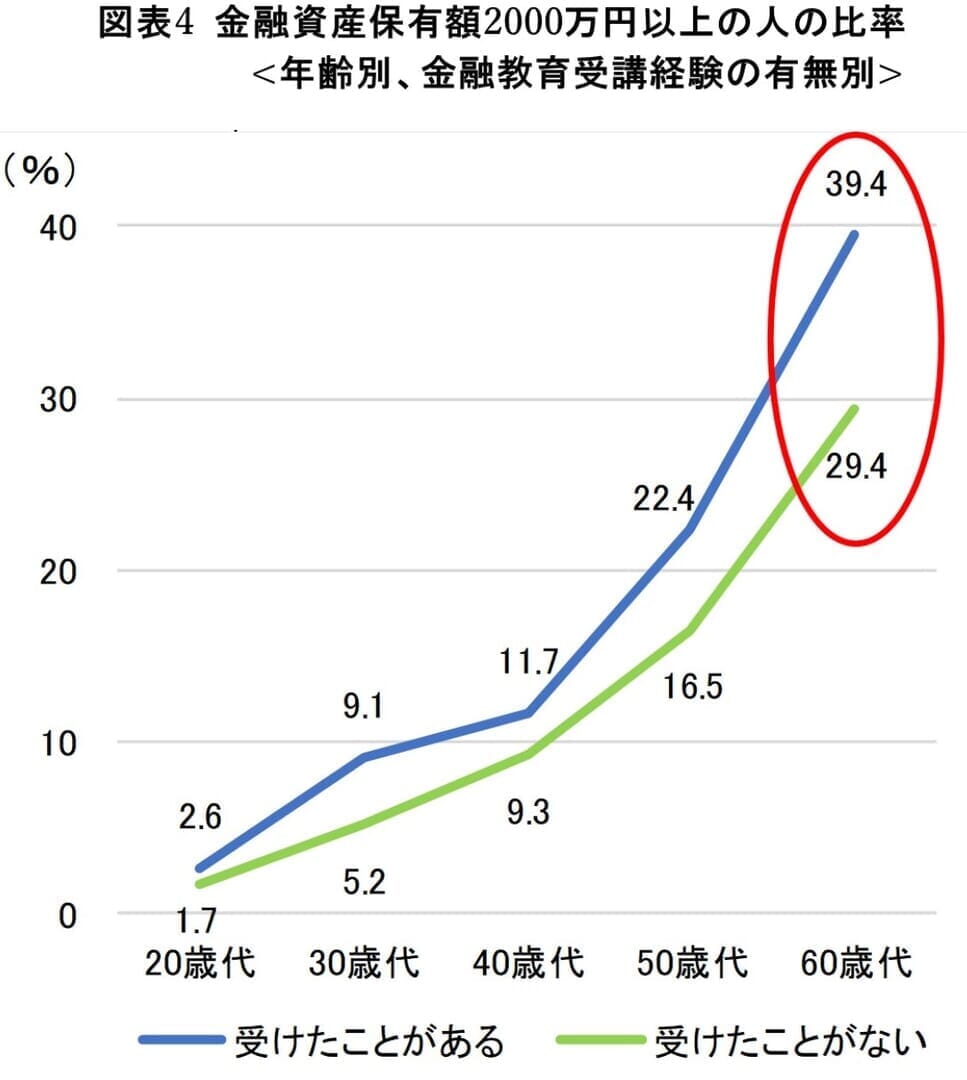

また、60歳代で保有額が2000万円以上の人の比率も、受講経験がある人では4割(39.4%)、ない人では3割(29.4%)となった。

年金生活をまぢかに控えた年齢で、金融資産保有額が2000万円以上の人の比率に1割の差がつき、資産形成にとっての金融教育の重要性が改めて浮き彫りとなった。

ただし、金融教育の効果には濃淡があり、「個別具体的な行動より、長期的かつ全体的な視野に立った行動への効果の方が相対的に高い」という傾向がわかった。また、受講の時期が大学生や社会人でも、60歳代時点の金融資産保有額が2000万円超という事例が見られ、同社は「金融教育の受講に遅すぎるということはない」と結論づけている。

HEDGE GUIDE編集部 ESG・インパクト投資チーム

最新記事 by HEDGE GUIDE編集部 ESG・インパクト投資チーム (全て見る)

- EPA、石炭灰規制の遵守期限を2029年まで延長へ - 2025年7月22日

- オランダ・ケニアの投資会社、ナイジェリアの電子廃棄物リサイクル企業に出資。年間3万トン処理へ - 2025年7月18日

- UNIDO・レノボ、サーキュラーエコノミー推進で戦略的協力を開始 アフリカ・アジア・中南米16カ国で電子廃棄物削減へ - 2025年7月18日

- EU繊維廃棄物リサイクル推進団体ReHubs、25年9月に業界横断ロードマップ発表へ - 2025年7月17日

- EU、ペットボトルのケミカルリサイクル含有量で新ルール案を公開諮問 - 2025年7月17日