アパート経営における「出口戦略」とは、売却や譲渡などを通じて物件の経営を終了させる一連の計画を指します。出口戦略の巧拙によって最終的な利益は大きく変わるため、アパート経営を成功させるうえで非常に重要です。

減価償却期間、デッドクロスの時期、ローン残債の減少ペースといった多面的な要素から、最適な実行タイミングを見極める必要があります。今回の記事では、アパート経営の出口戦略や、資産価値を最大化するうえでのポイントをまとめました。

目次

- アパート経営の出口戦略とは?

- アパート経営の出口戦略の選択肢

2-1.不動産会社へ現状のまま売却

2-2.更地にして売却

2-3.子どもや親族に生前贈与

2-4.相続を想定して所有し続ける - 出口戦略の実行タイミングの検討ポイント

3-1.長期譲渡に変わるタイミング

3-2.減価償却期間が終了したタイミング

3-3.デッドクロスや現金収支が逆転する前

3-4.売買による総現金収支がプラスになるタイミング

3-5.大規模修繕の実施時期 - 資産価値を最大化するためのポイント

4-1.将来にわたり需要が見込まれる立地選び

4-2.適切な修繕により破損や劣化を遅らせる

4-3.需要の高い設備を積極的に取り入れる

4-4.信頼できる管理会社に任せる - 出口戦略を見据えたアパート経営のパートナー企業

- まとめ

1 アパート経営の出口戦略とは?

不動産投資における出口戦略は、特定の投資物件を処分するなどして経営を終了させることを指します。アパート経営から撤退するニュアンスでも使用しますが、本記事では1物件の運用を終了させるまでの戦略を想定して紹介します。

アパート経営は多くの方が長期で取り組むため、投資開始時点で経営を終了させるときの予定を組む難易度が高いのが特徴です。一方で、この出口戦略によって売却損益(キャピタルゲイン・ロス)が確定します。

また、キャッシュフローの赤字化が想定される物件は、早期の出口戦略の実行が投資成果を最大化するうえで有効な場合もあります。損失リスクを減らしてアパート経営を成功させるうえでは出口戦略をきちんと立てて取り組むことが重要です。

2 アパート経営の出口戦略の選択肢

アパート経営の出口戦略というと、次のような選択肢が考えられます。

- 不動産会社へ現状のまま売却

- 更地にして売却

- 子どもや親族に生前贈与

- 相続を想定して所有し続ける

それぞれのケースについて、詳しくみていきましょう。

2-1 不動産会社へ現状のまま売却

最も基本的な出口戦略は、アパートが建った現行のまま不動産会社等に売却する方法です。買い手や居住者の面で安定した需要が見込まれるなら、不動産会社は一定の価格で買い取ってくれるでしょう。

売却時の手残りの現金(キャッシュ)は、一般的に以下の計算式で算出できます。

- 現金収支=売却価格 – (ローン残債 + 売却時諸費用 + 譲渡所得税)

※この計算式は売却時点での現金の出入りを示すものです。投資全体の収支を計算する場合は、購入時の自己資金や運営期間中のキャッシュフローも考慮する必要があります。

なお、帳簿上で発生する譲渡損益は以下のとおりで、現金収支とは異なるので注意しましょう。

- 譲渡所得=売却による現金収入 – 取得コスト(減価償却費総額を控除)- 売却時諸費用

譲渡所得には譲渡所得税がかかり、現金が流出する要素となります。出口戦略を策定する時には留意が必要です。

2-2 更地にして売却

建物の経年劣化が著しく、アパートとしての価値が期待できない場合には、更地にして売却する方法もあります。土地活用を目的とする買い手にとって、既存の建物は解体費用の負担となるため、敬遠されることがあります。

中古アパートとしての買い手が期待できない物件は、解体して更地にした方がスムーズに処分できる場合があります。たとえば、以下のケースではしばしば更地化が検討されます。

- 経年劣化が著しい物件

- 事故物件化してさらに需要回復が困難な物件

- 旧耐震基準の物件

- 極度の築古で古民家として需要が見込めない物件

- 既存の建物が周辺地域の需要にそぐわない物件

現金収支・譲渡所得は、いずれも解体に要した費用の分だけ小さくなります。基本的にはアパートのまま売却するより売却による現金収益の獲得機会は減りますが、譲渡所得税の軽減が期待できます。

- 現金収支=売却による現金収入 – 返済するローン金額 – 諸費用・自己資金・譲渡所得税 – 建物解体費用

- 譲渡所得=売却による現金収入 – 取得コスト – 解体費用 – 売却時諸費用

2-3 子どもや親族に生前贈与

アパートが十分に収益を生み出す能力を維持しているときは、元気なうちに子どもや親族に譲渡する方法があります。不動産を保有したまま寿命を全うすると、次に紹介する「相続」の形で資産は引き継がれます。

生前のうちに譲渡する相手やタイミングをコントロールすることにより、よりスムーズな譲渡が可能です。また、税金負担を抑えられる場合もあります。

まず、相続相手を柔軟に指定することで、アパートの情報を連携してスムーズに経営を引き継げます。アパート経営を知らない親族が突然経営を引き継いで困る事態が起きずに済むでしょう。

また、贈与税に関する制度を有効活用すると、相続税と比べて譲渡相手の税負担が軽減する場合があります。

- 相続時精算課税制度|親・祖父母から子・孫に贈与をした場合、最大2,500万円の贈与分まで贈与税が非課税にできる

- 暦年贈与制度|年間110万円までの贈与には贈与税がかからない

税金対策の観点から相続と生前贈与のどちらが効果的かは、それぞれの状況によって変わります。税理士などの専門家に相談したうえで、税効果の高い手段を選択してください。

2-4 相続を想定して所有し続ける

相続を想定して物件を所有し続けて、長期にわたり賃料収入を獲得する方法もあります。そもそも、アパートをはじめとした不動産は、しばしば相続における節税対策として活用される手法です。

賃貸用不動産の相続税は次の仕組みにより軽減される傾向にあります。土地の相続税評価額(路線価)は公示地価の8割程度、建物の相続税評価額は固定資産税評価額と同額(一般的に時価の5〜7割程度)で評価されるため、現金のまま相続するより評価額が圧縮され、結果的に相続税が下がるケースが多くなります。

次に、賃貸アパートとして活用されている土地は、土地が「貸家建付地」、建物が「貸家」となっていずれもさらに軽減措置が取られます。

最後に「小規模宅地等の特例」により貸付事業用宅地等にあたる賃貸アパート用地は、200㎡までの敷地面積の土地評価額を50%減額可能です。

生前の売却・譲渡と相続のどちらが経済的か、相続相手とも相談しながら慎重に検討しましょう。

3 出口戦略の実行タイミングの検討ポイント

出口戦略の実行タイミングは、次をもとに検討しましょう。

- 長期譲渡に変わるタイミング

- 減価償却期間が終了したタイミング

- デッドクロスや現金収支が逆転する前

- 売買による総現金収支がプラスになるタイミング

- 大規模修繕の実施時期

不確実性を伴う要素が多いため、最終的にはその時が到来したときに是非を判断せざるを得ない部分もあります。ただし、投資計画の段階から可能な範囲でめどをつけておくことで、戦略的に売却や譲渡・相続を実行し、アパート経営の成功につなげられるでしょう。

3-1 長期譲渡に変わるタイミング

長期譲渡に代わって売却による譲渡所得税の税率が下がるタイミングは、売却に適した時期のひとつです。売却時の譲渡所得に応じて所得税がかかりますが、税率は短期・長期で異なります。

- 短期譲渡:売却した年の1月1日時点で取得から5年以内

- 長期譲渡:同5年超

短期譲渡の場合の譲渡所得税+住民税は39.63%、長期は20.315%となるため、長期譲渡となるタイミングを待った方が、税金負担が軽減し売却に伴う現金収入が改善します。

節税効果を重視して、築古物件を購入した場合などは不動産投資としては相対的に短い期間で売却するケースが多く見られます。その時には、長期譲渡に変わるタイミングをめどとする戦略を立てる方も少なくありません。

3-2 減価償却期間が終了したタイミング

減価償却期間が終了して、減価償却費を計上できなくなったタイミングで売却を検討する方もしばしば見られます。減価償却費が計上できないと、課税所得が増大して一気に現金収支が悪化します。いわゆる「節税効果」が薄れ、逆に税負担が増加する現象が起こるのです。

減価償却期間は、法定耐用年数や築年数などをもとに計算できるため、投資開始前からタイミングを確認できます。新築や築浅中古で投資をした場合は、数十年は投資期間が経過したのちに到来するため、適切な売却タイミングの一つと考えるオーナーがしばしば見られます。

3-3 デッドクロスや現金収支が逆転する前

デッドクロスの到来や現金収支が逆転するタイミングで、売却を検討するのも一つの選択肢です。毎月の現金収入をアパート経営の主目的の一つと考えている方にとってデッドクロスは重要な局面です。

デッドクロスとは、減価償却費よりローンの元金返済額が大きくなるタイミングを指します。ローンの元金返済部分は経費とならないため、デッドクロス後はしばしば現金収支より不動産所得が大きくなり、税負担が重くなります。

所得>現金収支の状態がさらに進行すると、稼働率は悪くないのに、税引き後の現金収支がマイナスになる現象が発生する場合もあります。このような状態となればアパート経営の目的が果たされなくなるため、売却することで現金流出を抑えられます。

3-4 売買による総現金収支がプラスになるタイミング

売却の結果損失を発生させるのは、多くの方が避けたいところでしょう。売買で現金収支がプラスになるタイミングを見計らって売却するのも一つの考え方です。

アパート経営の場合、ローンを年々賃料収入から返済する方がほとんどなので、購入時点の価格より低い金額で売却したとしても、売買の現金収支がプラスになる可能性が十分にあります。次の式がプラスになるときは、売買での現金収支がプラスです。

-

売買による現金収支=売却価格 – 残債 – 売却時の諸費用/税金 – 購入時の自己資金

残債は返済により年々小さくなるため、長期間保有を継続するほど収支はプラスになりやすいといえます。

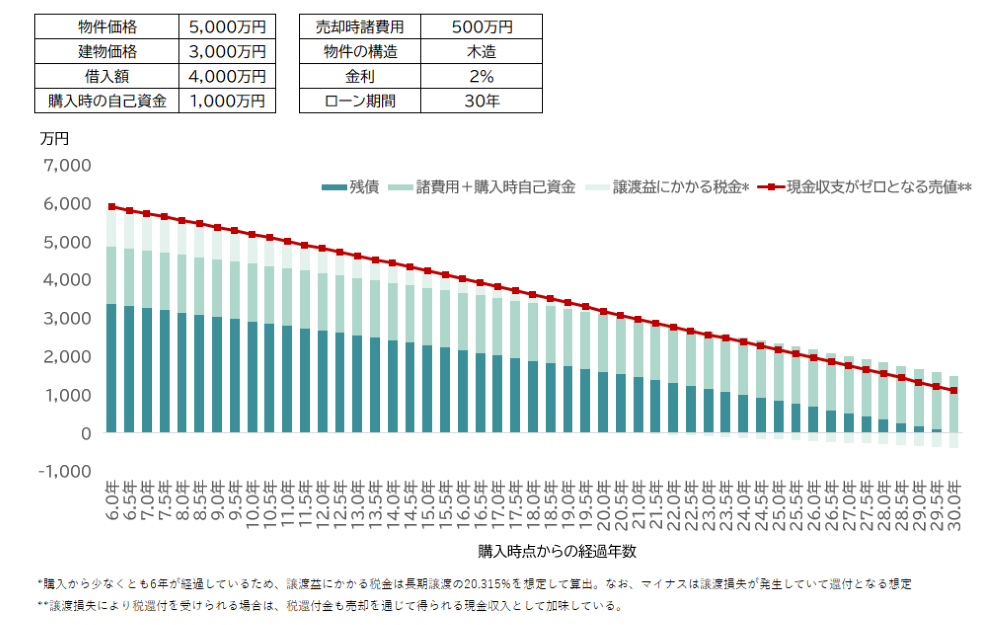

物件価格5,000万円の木造アパートの現金収支の分岐点のシミュレーション

以上の例では、11年目に売却するときは購入価格を上回る5,012万円が損益分岐点となりますが、20年目まで待てば3,195万円まで損益分岐点が下がります。

なお、アパート経営を通じて賃料からプラスの現金収入を得られているなら、仮に売買による現金収支がゼロやマイナスでも、賃料収入を加味した総投資収益はプラスになる可能性があります。

「売買による総現金収支がプラスであること」はあくまで出口を考える目安の一つで、売買による総現金収支がゼロ/マイナスでも、直ちに不動産投資が失敗となるとは限りません。

3-5 大規模修繕の実施時期

大規模修繕の実施前も、売却を検討する良いタイミングです。大規模修繕は、一時的に多額の現金流出を伴います。しかも、多くのケースにおいて資本計上の対象となるため、修繕をした年は現金流出の割に利益が高く出て、税負担も重くなりがちです。

現金収支に余裕がないと、大規模修繕での支出を回収するのに時間がかかるケースも少なくありません。それであれば、大規模修繕を実行する前に物件を処分して投資収益を確定させるのも一つの方法といえます。

4 資産価値を最大化するためのポイント

アパートの資産価値を最大化しながら経営するためには、次のような点を意識しましょう。

- 将来にわたり需要が見込まれる立地選び

- 適切な修繕により破損や劣化を遅らせる

- 需要の高い設備を積極的に取り入れる

- 信頼できる管理会社に任せる

以上の点を意識してアパート経営を進めれば、資産価値が維持されて出口戦略の柔軟性が高まると期待されます。

4-1 将来にわたり需要が見込まれる立地選び

長期にわたって、強い賃貸需要が期待できるエリアでアパート経営を行うのが第一です。いくら物件の品質が良くても、まずはその地域に住みたい人がいなければアパート経営は成り立ちません。まず第一に、将来も長期的な発展が期待できる都市部などをターゲットとしましょう。

そのうえで、駅にほど近く商業施設や公共施設が充実していて、なおかつ住環境のよいエリアを厳選しましょう。このような地域は将来もアパートの買い手が付きやすく、魅力的な価格で売却できる可能性が高くなります。

劣化が進んで、万が一更地にして売却することになったとしても、こうした地域は地価も高水準を維持すると期待されるため、高値で売却できるチャンスが多く存在するでしょう。

4-2 適切な修繕により破損や劣化を遅らせる

建物の品質を守るのも重要な取り組みです。築年数の経過した物件は、他の条件が一緒の場合価格が下がりがちです。経年劣化が進行して新築と同等の家賃設定で入居者を募るのが難しくなるのが、物件価格が下がる要因の一つとなります。

適切なメンテナンスで建物の劣化を遅らせられれば、物件価格を高く維持できる可能性があります。まず、日々の清掃や細やかな修繕、消耗品の交換などをこまめに行いましょう。

また、大規模修繕やリノベーションで建物の資産価値を高めることも可能です。投資開始時点で長期での修繕計画を立てておき、建物の品質維持に努めましょう。

4-3 需要の高い設備を積極的に取り入れる

入居者が重視する設備を積極的に導入することが、稼働率の向上や家賃を維持し、資産価値の最大化に役立つ場合があります。部屋の設備を基準に賃貸選びを行う方は多くいます。そうした方が重視する最新設備が揃っていると、入居者獲得がしやすくなるでしょう。

近年でいえば、たとえば次のような設備の導入が有効な選択肢の一つです。

- 宅配ボックス

- 無料で利用できるWiFi

- スマートロック

- 省エネ家電

- セキュリティ設備(防犯カメラ、強化ガラス、オートロック)

- 太陽光発電

ニーズの強い設備は、時代と共に移り変わっていきます。経年により付帯設備が時代遅れになった場合は、大規模修繕の際などに設備をアップデートして、人気を維持するのも一つの戦略です。

4-4 信頼できる管理会社に任せる

専業の大家でもない限り、物件の管理を完全に自前で行うのは困難です。そこで、管理会社に日々の管理を委託するのが、有効な手段となります。管理会社は日々の物件の清掃やメンテナンス、入退居管理やトラブル対応など、アパート経営に関するさまざまな管理を一挙に引き受けてくれます。

物件の資産価値を維持するとともに、入居者を効率よく集めて稼働率を高めてくれます。住民間のトラブルや家賃滞納などの問題解決も対応してくれます。専門家による管理が、アパートの資産価値の維持につながるでしょう。

5 出口戦略を見据えたアパート経営のパートナー企業

ここでは、長期的な資産価値の維持を重視したアパートを企画・販売する不動産投資会社を紹介します。各社の強みを比較し、ご自身の投資戦略に合ったパートナー選びの参考にしてください。

5-1.シノケンプロデュース

- 駅徒歩10分以内の土地にこだわり、入居率98.75% (2024年年間平均/自社企画開発物件)

- 管理戸数50,000戸以上(2024年12月末時点)の豊富な管理実績

- 初回の入居が成約になるまで家賃を100%保証する「100%初回満室保証」

シノケンプロデュースは、東京・福岡・大阪・名古屋・仙台の都市圏で投資用アパートの販売を中心に行っているシノケングループのグループ企業です。管理戸数50,000戸以上(2024年12月末時点)の実績があり、入居率98.75% (2024年年間平均/自社企画開発物件)を実現しています。初回の入居が成約になるまで家賃を100%保証する「100%初回満室保証」や、入居者からの家賃の支払いが遅れた場合の家賃滞納保証などオーナーが安定した収益を生むための保証制度も充実しています。購入者の半数以上がリピーターとなっており、会社員・公務員からの評判も良い会社です。

さらに、シノケンは24時間365日・8カ国語対応の入居者向けコールセンターを設置し、外国人や高齢者など多様な入居者層に手厚いサポートを提供しています。このサービスにより、高齢者の安否確認や、外国籍の方との円滑なコミュニケーションが期待できます。オーナーにとっては、入居者層の拡大や将来の賃貸需要への対応といったメリットにつながります。

【関連記事】シノケンのアパート経営の評判は?営業、融資、物件、入居率の評判・口コミ

5-2.アイケンジャパン

- 入居者のターゲットを社会人女性に絞り、入居率99.3% (2024年年間平均/自社企画開発物件)

- 入居者が決まるまで無期限で家賃保証が行われる「初回満室保証」

- 女性入居者に合わせた高い防犯性を備えている点も特徴的

アイケンジャパンは、「堅実なアパート経営」をコンセプトに掲げる不動産投資会社で、2006年の創立から1000棟以上の開発・引渡し実績があります。

アイケンジャパンのアパートは、対象エリアを主要駅10分圏内(首都圏は15分圏内)、入居者のターゲットは物件選びの目線が厳しい社会人女性に絞って、防音性・防犯性・デザイン性・コストパフォーマンスなどを追求し、入居率99.3%(2024年年間平均/自社企画開発物件)を実現しています。事業計画の設定家賃に対しても、10年以上経っても98.7%(2024年6月末時点)の高い収益率を達成できており、オーナーからの紹介・リピート率も高い会社です。

さらに、オーナーに対する保証やサポートが手厚いのもアイケンジャパンの特徴です。家賃滞納保証や管理代行サポートなども利用できるため、初心者の方でもアパート経営に取り組むことができます。建物完成後は全部屋に入居者が決まるまで無期限で家賃保証が行われる「初回満室保証」があり、地盤の問題や構造上の欠陥についても、建物引渡日の翌日から20年以内に不同沈下が発生し、建物に被害が出た場合、建物と地盤の修復工事を行う「宅地地盤保証」という保証があります。

また、ターゲットである社会人女性のニーズに応えるため、防犯設備を充実させている点も特徴です。オートロックや防犯カメラはもちろん、共用廊下・階段の屋内設計、防犯シャッターの設置など、細部にまで配慮が行き届いています。

【関連記事】アイケンジャパンのアパート経営、メリットやリスクは?オーナーの口コミ・評判を分析

まとめ

アパート購入時には30年以上の長期ローンを組む方も少なくありませんが、必ずしもローン完済まで所有し続けるのが得策とは限りません。今回紹介した節目のタイミングを目安に、物件売却や譲渡・相続を通じた出口戦略を検討してみましょう。

特に売却により投資を終了させようと計画している方は、現金収支や残債の状況などを踏まえて、適切なタイミングで売却を検討する必要があります。

投資開始時点から、何年くらい経過したのちに売却を検討するか計画を立てておくのがおすすめです。投資期間全体を通じて満足のいく現金収入と売買益を獲得できる計画を立てて、アパート経営に取り組みましょう。

伊藤 圭佑

最新記事 by 伊藤 圭佑 (全て見る)

- 若者に増える「浴槽レス物件」のニーズ、ライフスタイルの変化から考える不動産投資 - 2025年10月30日

- 金利上昇期の「守り」と「攻め」の投資戦略。アパートローン借り換えによるキャッシュフロー改善や、追加購入に繋げる方法 - 2025年10月27日

- 円安を背景に活発化する海外からの不動産投資。海外投資家に人気のエリアやその理由、今後のエリア選定戦略も - 2025年9月30日

- 物価上昇で目減りする資産、どう守る?資産防衛手段として注目されるアパート経営 - 2025年9月17日

- アパート経営の「出口戦略」を改めて考える。売却タイミングの見極め方や資産価値を最大化するポイント - 2025年8月31日