インデックスファンドは分散投資を少額で手軽に行えることから、投資初心者にも人気のある金融商品です。しかし、投資という行為自体がリスクを伴うものであり、インデックスファンドも例外ではありません。知識不足のまま投資を行うと、予期せぬ損失を被る可能性があります。

本記事では、インデックスファンドの基本的な概念、それに伴うデメリットやリスクについて詳しく説明します。さらに、投資のプロが実際に行っているリスクを軽減するための方法についても紹介します。これらの情報を活用して、より安全で効果的な投資を行うための知識を深めてください。

※本記事は2024年5月28日時点の情報です。最新の情報についてはご自身でもよくお調べください。

※本記事は投資家への情報提供を目的としており、特定商品・ファンドへの投資を勧誘するものではございません。投資に関する決定は、利用者ご自身のご判断において行われますようお願い致します。

目次

- インデックスファンドの概要

- インデックスファンドのデメリット

2-1.リターンが市場平均に限定される

2-2.市場の下落局面では下値リスクを伴う

2-3.一定のコストがかかる

2-4.短期的な値上がり益は追求しにくい - プロの投資家は分散投資をしている

- おすすめのロボアドバイザー3選

4-1.ウェルスナビ

4-2.ロボプロ

4-3.サステン - まとめ

1.インデックスファンドの概要

インデックスファンドは、その手軽さと低コストから投資初心者にも人気のある金融商品です。特定の株価指数に連動する投資信託であるインデックスファンドは、日経平均株価やTOPIX、S&P500などの指数を対象とし、その構成銘柄に投資することで、指数の動きに連動したリターンを得ることを目的としています。

インデックスファンドの最大のメリットは、低コストで投資できることです。アクティブファンドのように銘柄選択に関わる運用コストがかからないため、手数料が低く抑えられます。また、市場全体の値動きに連動するため、個別銘柄の選択に関する知識や時間を必要としません。

2.インデックスファンドのデメリット

しかし、投資という行為自体がリスクを伴うものであり、インデックスファンドも例外ではありません。知識不足のまま投資すると、予期せぬ損失を被る可能性があります。インデックスファンドのデメリットとして、以下のような点が挙げられます。

2-1.リターンが市場平均に限定される

インデックスファンドは、市場全体の平均的なパフォーマンスに連動するように設計されているため、市場を大幅に上回る運用成果を期待することは難しくなります。

2-2.市場の下落局面では下値リスクを伴う

インデックスファンドは幅広い銘柄に分散投資するものの、市場全体が下落すると、その影響を避けることはできません。

2-3.一定のコストがかかる

信託報酬などのコストは、アクティブファンドと比べれば低水準ですが、ゼロではありません。ファンドのリターンが低い局面では、コストが相対的に大きな負担となる可能性もあります。

2-4.短期的な値上がり益は追求しにくい

インデックス投資は中長期的に市場の成長を享受することを目的としているため、短期間で大きな値上がり益を狙う人には向いていません。

さらに、インデックスファンドの銘柄集中リスクにも注意が必要です。例えば、米国の株価指数であるナスダック100やS&P500指数は、ハイテク企業の比重が高く、これらの企業の業績動向に左右されやすい傾向があります。「マグニフィセント・セブン」と呼ばれる7つの巨大テクノロジー企業(Amazon、Apple、Alphabet、NVIDIA、Tesla、Microsoft、Meta)は、ナスダック100やS&P500指数の中で大きなウェイトを占めており、これらの企業への過度な依存は、リスク集中につながる可能性があります。

日本株を対象とするインデックスファンドでも同様の課題があります。日経平均株価は、東京証券取引所プライム市場に上場する225銘柄で構成されています。これらの銘柄は、市場を代表する大企業ではありますが、プライム市場全体の時価総額からすると一部に過ぎません。

2024年3月時点で、東証プライム市場には1,654社が上場しており、日経平均採用銘柄はその約13.6%に相当します。つまり、日経平均株価は日本の株式市場全体を必ずしも反映しているわけではないのです。

また、日経平均株価は価格加重平均であるため、高株価の銘柄の影響を大きく受けます。例えば、ファーストリテイリングや東京エレクトロンなどの高株価銘柄の値動きが、指数全体に大きな影響を与えることがあります。この特性により、日経平均株価は特定の銘柄の動向に左右されやすく、必ずしも市場全体の動きを反映しているとは限りません。こうした指数の特性を理解せずに投資すると、分散投資の効果が限定的となり、予期せぬ損失を被るリスクがあります。

参照:JPX「上場会社数・上場株式数」

3.プロの投資家は分散投資をしている

インデックスファンドの落とし穴を避け、リスクを適切にコントロールするためには、分散投資が不可欠です。プロの投資家は、分散投資を通じてリスクを管理し、安定的なリターンを追求しています。株式、債券、不動産など、異なる特性を持つ資産クラスに投資し、リスクを分散します。

また、各資産クラス内でも、スタイルや業種、地域などに分散投資しているのです。そして、定期的なリバランスにより、ポートフォリオのリスク特性を一定に保つようにしています。

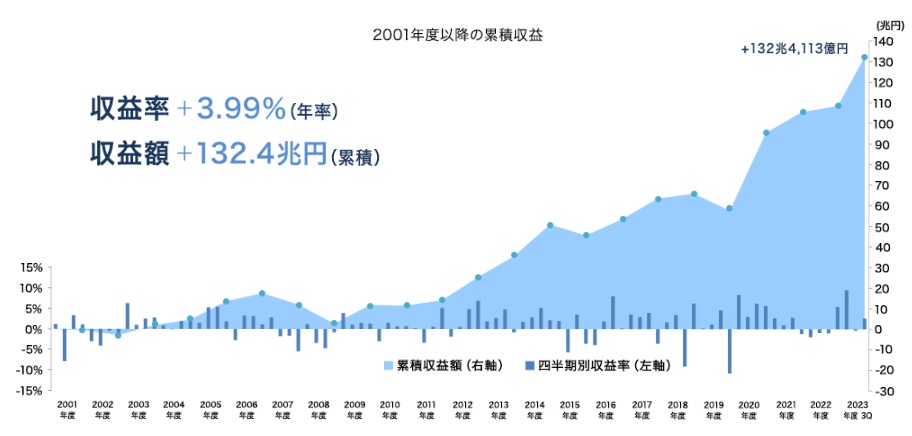

たとえば、公的年金を運用しているGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)は、国内債券、外国債券、国内株式、外国株式に25%ずつ投資する基本ポートフォリオで運用しています。このポートフォリオは、2008年のリーマンショックの時期を含めても、2001年度以降の累積収益率が+3.99%(年率)となっています。

出典:GPIF「2023年度の運用状況」

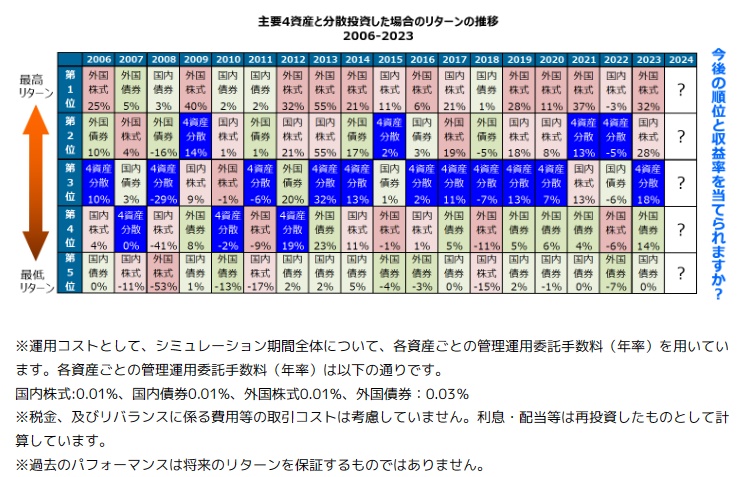

これまで、S&P500指数など米国株のパフォーマンスが良かったため、S&P500指数に連動するインデックスファンドにのみ投資しておけばよいのでは、と考える人もいるかもしれません。たしかに、毎年、資産クラスの中で最も高いリターンを上げたものに投資し続けることができれば、非常に大きな運用益を得ることができるでしょう。しかし、現実には、毎年最も高いパフォーマンスを示す資産クラスを予測し、的中させ続けることは非常に困難です。

では、国内債券、国内株式、外国債券、外国株式という主要な4つの資産クラスに分散投資した場合、どのような結果になるでしょうか。これらの4資産に均等に25%ずつ投資したポートフォリオでは、単一の資産クラスに投資した場合と比べて、トップのパフォーマンスを達成することはありませんでした。しかし、同時に、最下位のパフォーマンスに甘んじることもありませんでした。

つまり、分散投資は、単一の資産クラスに集中投資するよりも、極端な損失を回避する効果があるといえます。投資における大きなリスクを軽減するためには、さまざまな資産クラスに分散して投資することが重要な戦略の一つとなるのです。

出典:GPIF「分散投資の意義①1位になる資産は当てられない」

4.おすすめのロボアドバイザー3選

ただ、投資初心者にとって、自身で複数の銘柄に分散投資するのは、知識や情報収集、リスク管理の面で難しいと感じる人も多いでしょう。そこで、近年注目を集めているのが「ロボアドバイザー」を活用した投資です。

ロボアドバイザーは、人工知能(AI)を用いて投資家の資産状況やリスク許容度に応じた最適なポートフォリオを自動的に構築してくれます。投資家は、自身の投資目的や資金状況、リスク許容度などの情報を入力するだけで、プロの投資戦略に基づいた分散投資ポートフォリオを提案してもらえるのです。

ロボアドバイザーは、株式だけでなく、債券、REIT(不動産投資信託)など様々な資産クラスに分散投資します。また、投資家のリスク許容度に応じて、各資産クラスの配分比率を最適化します。これにより、投資初心者でも、自身の投資スタイルに合った分散投資を手軽に実践することが可能です。

さらに、ロボアドバイザーは、相場の変動に応じてポートフォリオを自動的にリバランスしてくれます。投資初心者が自身で行うことが難しい資産配分の調整を、AIが市場動向を分析しながら実施してくれるのです。

ロボアドバイザーの代表的なサービスとして、ウェルスナビ、ロボプロ、サステンが挙げられます。それぞれの特徴を解説します。

4-1.ウェルスナビ

ウェルスナビは、投資家のリスク許容度や投資目的に基づいて、最適なポートフォリオを作成します。その後、AIが市場環境の変化に応じてポートフォリオを自動調整し、リバランスを行います。これにより、投資家は自分で運用する必要がなく、手間をかけずに効率的な資産運用が可能です。

4-2.ロボプロ

ロボプロはAIを駆使して40種類以上の市場データを分析し、2,000以上の特徴量を用いて金融市場を予測します。毎月の投資配分を大胆に変更し、市場環境に応じた最適なポートフォリオでパフォーマンスの最大化を目指すロボアドバイザーです。

4-3.サステン

サステンは、国際分散投資を基本としつつ、ヘッジファンドのような運用戦略を取り入れているのが特徴です。従来のロボアドバイザーよりも高度な運用手法を用いることで、市場の変動に対してより柔軟に対応することができます。また、サステンは投資家のリスク許容度に応じて、複数のポートフォリオを用意しており、自分に合った運用方法を選択できます。

これらのロボアドバイザーは、投資家の資産運用におけるさまざまな課題を解決するために開発されました。初心者でも簡単に投資を始められる点や、低コストで効率的な運用が可能な点がメリットです。一方で、ロボアドバイザーは市場環境によっては損失を被る可能性もあるため、投資家自身がリスクを理解し、自分に合ったサービスを選ぶことが重要です。

5.まとめ

インデックスファンドは投資初心者にとって魅力的な金融商品ですが、リスクを十分に理解し、自分に合った投資方法を選ぶことが大切です。さらに、ロボアドバイザーを活用することで、分散投資の利点を取り入れつつ、効率的な資産運用を行うことができます。

自身の投資目的や資産状況に合ったロボアドバイザーを選択し、長期的な視点で資産形成を進めることを是非検討してみてください。

- 1万円以下から投資できるロボアドバイザーサービス

- 手数料が安いロボアドバイザーサービス

- スマホでかんたんに積立投資ができるサービス

- 少額で株式投資ができるサービスの比較・まとめ

- ポイント投資・ポイント運用ができるサービス

- 大手が運営しているロボアドバイザーサービス

山下耕太郎

最新記事 by 山下耕太郎 (全て見る)

- 投資のプロがサステナブル投資をするなら?おすすめの日本株や投資信託も解説 - 2024年7月23日

- グリーンウォッシングとは?サステナブル投資でチェックすべきポイントを解説 - 2024年6月28日

- 長期投資には株・ETF・投資信託どれが良い?メリット・デメリットを比較 - 2024年6月25日

- トライオートCFDのメリットは?投資のプロがリスクも解説 - 2024年6月21日

- moomoo証券(ムームー証券)の評判・口コミは?メリット・デメリットや始め方も - 2024年6月21日