昨今、日本国内でもNFTプロジェクトがその数を増やしており、それぞれのプロジェクトがコミュニティを形成し、目標に向かって日々活動しています。「NFT=投資・投機」というイメージを持っている方もいらっしゃるかもしれませんが、実はNFTは投資以外の側面も持っていることをご存知でしょうか?

本記事では、NFTを活用して寄付を募り、被支援者に寄付金を送る活動を行う「支援DAO」と呼ばれるコミュニティについて触れていきます。「支援DAO」がどのように支援希望者に寄付をしているのか、メリットや注意点も含め、筆者自身が実際にDAOに参加した経験からご紹介していきます。

目次

- そもそもNFTとは?

- 独自のコミュニティをもつNFTプロジェクトたち

- 支援を見える化した国内プロジェクト「支援DAO」とは

3-1. 農家の兄を想って立ち上げたDAO

3-2. NFTを使ったクラウドファンディングの仕組み

3-3. これまでの支援歴 - 支援にNFTを使うメリットとは

4-1. 被支援者側のメリット

4-2. 支援者側のメリット - 支援にNFTを使う注意点とは

5-1. 被支援者側の注意点

5-2. 支援者側の注意点 - 「支援DAO」ファウンダーに聞くNFT活用のポイントと今後の展望

6-1. NFTによる支援を成功させるポイント

6-2. 今後の展望について - まとめ

①そもそもNFTとは?

NFTとはブロックチェーンを使っているデジタル資産です。日本語では「非代替性トークン」と表されます。アートやゲームのアイテム、コレクション用のトレーディングガード、仮想通貨空間上の土地、デジタルスニーカーなど、形無形を問わず様々なデジタル上のアイテムやコンテンツの所有権をブロックチェーン上に記録します。

「ノンファンジブル(非代替的)」という名の通り、トークンにはそれぞれ識別子がつけられているため、それぞれが唯一無二の証明付きのものとして発行されます。これにより、デジタル上での希少性や唯一性が担保される仕組みとなっています。各NFTには、他のNFTと区別できる情報が含まれているため、その作品は世界に一つしか存在しないことが証明されています。また、ブロックチェーン上には元の発行者や現在の所有者の情報も記録されていくため、それが本物の作品であることを容易に確認できます。そのためスクリーンショットによるコピーでもそれに価値はつかないので、「唯一性」がある作品に価値がつきやすくなります。

冒頭でNFTには投資だけではない側面があると述べましたが、NFTにはさまざまな活用方法が考えられています。例えば、大学が卒業証証明書や入学証明書としてNFTを発行するケースや音楽ではライブチケットをNFTにする試み、会員制バーなどでは会員証NFTを発行しているところもあります。

また、今回ご紹介する「支援DAO」では被支援者に送る寄付金集めとしてNFTが使われています。支援者は支援NFTを購入することで支援した証拠にもなることが特徴と言えるでしょう。

②独自のコミュニティをもつNFTプロジェクトたち

国内外には様々なNFTプロジェクトが存在しますが、その多くが独自のコミュニティを形成しています。NFTのコミュニティとは、主にはそのプロジェクトに共感していたり、応援したい、これからの動向が知りたいと思ってた人たちによって形成されています。

これらのNFTプロジェクトのコミュニティ活動は「Discord」と呼ばれるチャットツール内で行われることが一般的です。Discord内では、主にテキスト形式で会話できるようになっており、一つのコミュニティ内に複数のチャンネルを作ることができます。コミュニティ立ち上げから参加していなかったとしてもこれまでの会話の履歴を見ることができますし、メンション(特定の誰かに向かって話す)することもできます。そのため、コミュニティの中で活動したいと思った人は、積極的に参加することもできるようになっています。

特定の誰かが主導するのではなく参加者全員が平等に意見を持ってコミュニティを運営していくーこうした集まりはWeb3の世界では「DAO(自律分散型組織)」と呼ばれています。Web3の活動は基本的に海外で活発ですが、国内でもこういたDAOがいくつも存在するので、まずは興味のあるDiscordから参加してみることがおすすめです。こうしたDAOへの参加・退場は自由なので、会話が多い・少ない、チャンネルが見やすい、興味があるチャンネルがあるなど自分にあったコミュニティを探してみると良いでしょう。

③支援を見える化した国内プロジェクト「支援DAO」とは

数々のNFTプロジェクトの中、農家さんを応援するための農業系の「支援DAO」。このプロジェクトはNFTを使ったクラウドファンディングです。

3-1.農家の兄を想って立ち上げたDAO

「支援DAO」のファウンダーである「ごっちゃんCEO(@eigyoueigyou)」さんは農家ではなくリサイクル業を営んでいますが、実のお兄様が日々お一人で農業をされていて何か情報を提供できないかという想いから、農業系NFTコミュニティである「tomajoDAO」に参加したとのことです。「支援DAO」はこのtomajoDAOから派生したコミュニティで、主に農家さんを支援・応援するために作られたプロジェクトとなっています。

tomajoDAOではもともと農家さんの支援も行いたいと話が出ていました。そんな折に、とある牡蠣業のコミュニティを運営しているNFTプロジェクトでトラブルが発生し、そこでtomajoDAOの運営メンバーの1人が率先して救済支援を行いました。支援の際にNFTが発行され、NFTを購入して集められた支援金は、メタマスクを通じて送られています。その後、1回目の農家支援がtomajoDAO内で行われた後、2回目はごっちゃんCEOさんが派生で作った「支援DAO」で行われました。

3-2.NFTを使ったクラウドファンディングの仕組み

NFTを使ったクラウドファンディングではまず、「支援DAO」のコミュニティ内で支援を希望する人が立候補します。希望者が複数人いる場合には投票によって被支援者が決められます。

次に、支援金を募るためのNFTのリリース日と枚数が決定され、同時にコミュニティ内やSNSを使って告知が行われます。NFTは「支援DAO」内に作られる「ミントサイト」から購入が可能になり、支援者はミントサイトから購入していきます。支援者は支援を行った証拠としてNFTを保有する格好です。発行枚数が完売後、NFTの購入によって集まった寄付金を被支援者に送るという流れになっています。

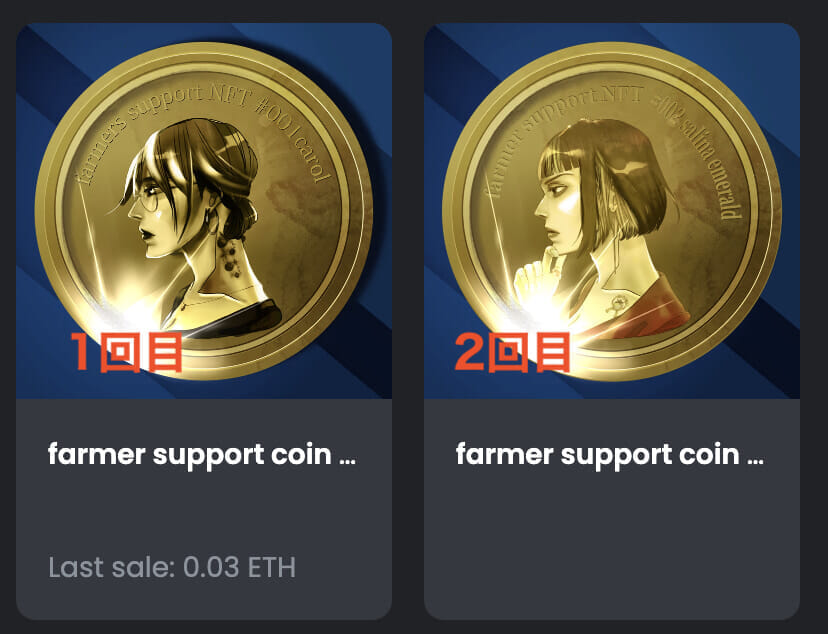

これまで(記事執筆時点)に2回の支援が行われ、運営から被支援者のメタマスクウォレットへイーサリアムが送られています。支援金はイーサリアム限定ではなく、運営がイーサリアムを円転し、日本円での寄付にも対応していると言います。また発行されるNFTはその都度、違うNFTがデザインされていることも特徴です。

支援NFTの価格設定は一枚あたり定額0.01ETH(2023年4月22日レート約2,800円)で、支援金の目標額は運営費を含めて「支援する金額×1.2倍」と設定されています。NFTの二次流通によるロイヤリティは運営に入りますが、この資金はプールされ、災害時や非常時に即支援できる形となっています。

3-3.これまでの支援歴

支援DAOでは2023年1月に設立され、4月までに2回の支援が行われました。

第一回目はtomajoDAO内にて行われた、和歌山県のトマト農家「HRO」さんへの支援です。割れてしまったミニトマトや規格外品をトマトジュースに加工するためには、まとまったミニトマトの量が必要となります。十分なミニトマトが確保されるまでミニトマトを保管するために冷凍庫が必要になるのですが、この支援はその冷凍庫購入代の支援を募ったものです。1回目にリリースされた1枚0.01ETHの支援NFT60枚は17分で完売しました。その後、HROさんはトマトジュースを完成させ、tomajoDAO内で販売しています。

第二回目は、愛知県のお米農家「こころんさとし」さんへの支援です。こころんさとしさんの「こころん自然農園」では、五感を育む食育イベントとして【こころんおむすび体験隊】という活動を行っています。イベントは参加者たちと薪を割って、薪ストーブとお釜を使ってご飯を炊き、炊き立ての玄米でおむすびを作って食べるという内容になっています。この支援では、イベントの際に夏でも玄米の質が落ちないよう保冷庫を購入するための支援金を募りました。支援の結果はというと、1枚0.01ETHの支援NFT120枚が2週間で完売したとのことで、その後もイベントは継続的に開催されています。

④支援にNFTを使うメリットとは

4-1.被支援者側のメリット

NFTを使ったクラウドファンディングではファウンダーを含め参加者がSNSで発信を行い、被支援者を応援します。従来のクラウドファンディングでも同様の動きはあるかもしれませんが、NFTを活用することにより、支援者となるDAO参加者にとっても被支援者を応援するインセンティブが発生することがポイントのひとつです。

被支援者が多く集まる通常のクラウドファンディングでは、運営母体が一つひとつのプロジェクトを応援するということは現実的ではありません。コミュニティが一丸となって被支援者を応援するという仕組みこそがNFTを利用したクラウドファンディングの特徴とも言えるでしょう。

4-2.支援者側のメリット

支援者は支援をした証拠としてNFTを保有することができ、このNFTの価格は受給に応じて変動していきます。つまり、支援者にとっても、支援にあたって発行されるNFTが注目されるほどNFTの価値が上がっていく可能性があるのです。仮に支援者がNFTを売却することを決めたとしても、NFTを保有していた履歴(=支援を行ったという実績)はブロックチェーンに残ることになりますし、二次流通によって発生するロイヤリティも運営に渡るようになっているので、運営の支援にもなるという仕組みです。

また、従来のクラウドファンディングの場合、クラウドファンディングサイトに個人情報を登録する必要がありますが、NFTを活用したクラウドファンディングではそもそもこうしたサイトを経由する必要もなく、個人情報を提供することなく支援を行うことができるということも大きな特徴と言えるでしょう。

⑤支援にNFTを使う注意点とは

5-1.被支援者側の注意点

暗号資産による支援が行われる際には、支援金が丸々手元に来るわけではありません。イーサリアムを日本円に換金するためにはメタマスクから取引所へ送金する必要がありますし、取引所でイーサリアムを売却して日本円にした後には銀行口座へ出金する必要があります。そのそれぞれのタイミングで手数料が発生するため、支援金は最初の金額から目減りする点には注意が必要です。

「支援DAO」では円での支援にも対応しているので、こうした手続き自体に不安があってもサポートしてもらえることはメリットと言えるでしょう。

5-2.支援者側の注意点

従来のクラウドファンディングは既にさまざまな種類・定義が出来上がっており、返礼品をもらうことができるプロジェクトというのも一般的になってきています。NFTを使ったクラウドファンディングでは、その仕組みや成り立ちから整備が行き届いていないことも多く、どちらかというと寄付という感覚に近しいと想定しておくと良いでしょう。ただし、前述の通り、「支援DAO」では被支援者による情報は随時発信されているので支援後の様子を知ることができますし、トマト農家のHROさんのように支援後に完成した商品をいち早く購入できるといったケースもあります。

NFTの今後の値上がりを期待して支援を行う人もいるかもしれませんが、「支援DAO」の目的は投資ではなく支援であるということとや、NFTを通じて同じ価値観をもったコミュニティに参加し活動できることが醍醐味となっていますのでその点には注意が必要です。

⑥「支援DAO」ファウンダーに聞くNFT活用のポイントと今後の展望

今回、「支援DAO」に参加する筆者自身がファウンダーである「ごっちゃんCEO」さんにNFTによるクラウドファンディングの要所や、今後の展望について話を伺いました。

6-1.NFTによる支援を成功させるポイント

支援を目的にNFTが発行される以上、このNFTを完売させることが最重要ポイントです。ファウンダーによれば、NFTを完売させるためにコミュニティの構築が不可欠だと言います。被支援者が自ら宣伝することも大切ですし、ファウンダー自身も毎日SNSで発信し、周知に取り組む必要があります。しかし、それ以上に、NFTに触れている人に認知してもらったり、支援に興味がある方にも情報が届くためにも、そうした人たちが集まるコミュニティが重要だとのことです。

コミュニティ集まった支援者たちが被支援者に興味を持ち、支援活動について自発的にSNSへ発信し、より多くの人を巻き込んでいくーこうした仕組みこそがNFTによる支援で最も必要なことなのです。

6-2.今後の展望について

現在は第3回となる被支援者募集が始まっており、農業に関わる物やコト、もしくは農家さんの副業という条件で募集が行われています。例えば、農業での販路拡大のためにパソコンが欲しいであったり、新規就農のための資金、災害や作物の病気、害獣対策などがこれにあたります。

現実問題として、農家さんが補助金を使ってパソコンを購入すること自体が難しい状況だそうですが、まずは情報リテラシーを上げ「支援DAO」を活用して所得の向上に繋げてほしいとのことです。

【参照URL】「支援DAO」Discord

また、現時点では農家さんを対象とした支援のみを行っていますが、将来的には多岐な用途にわたって支援を実施していく考えもあるといいます。

⑦まとめ

日本の募金や寄付額は海外と比べると少額で、金額だけで見るとアメリカの30分の1以下、GDP比で見ても20分の1となっています。寄付額の多寡は文化や税制、社会保障制度の違いに根ざす部分もありますが、寄付には寄付金が適切に使われているかどうかを確認することが難しいというそもそもの問題があったりもします。

「支援DAO」が行っているNFTを使ったNFTクラウドファンディングは、ブロックチェーンによって資金の用途が明確で、被支援者もその使用用途を活動報告という形でコミュニティ内やSNSを通じて公開しています。寄付の透明性が確保されただけで寄付文化が根付くわけではないかもしれませんが、寄付における課題の一つに対してNFTのというWeb3の技術が有効的に活用されていることは注目に値するでしょう。

もちろん、NFTを活用することによるデメリットもあります。暗号資産を購入・送付したり、暗号資産のウォレットを利用する必要があったりなど、ある程度のITリテラシーが必要であることは間違いありません。農家さんのようにIT自体に疎いという人も多いことでしょう。一方で、「支援DAO」のように門戸を開いてWeb3初心者を歓迎するコミュニティがあることも事実です。最近では、Web3にまつわる学習をすることでトークンがもらえる「Learn to Earn」を提供するサービスも生まれてきています。こうした情報ソースを活用しながら、ぜひこれを機にWeb3の世界に触れてみてください。

【参照URL】ごっちゃんCEO | note

立花 佑

最新記事 by 立花 佑 (全て見る)

- CO2フリーの箱根旅 SINRAと小田急トラベルのエシカル旅プランが販売開始 - 2024年12月5日

- ガイアックスが「国内DAOカオスマップ2024」を公開!筆者が気になる地方創生に取り組むDAOを解説 - 2024年12月2日

- ブランド保護の最前線ーブロックチェーンで実現するトレーサビリティと信頼性向上 - 2024年9月6日

- 静岡市プレミアムデジタル商品券 1次販売の結果と2次発売の背景 - 2024年9月5日

- 新潟県十日町市「棚DAO」の取り組みとNFTデジタル会員権|地域創生におけるDAO活用事例 - 2024年9月3日