目次

Beach Collectiveとは?

Beach Collective(ビーチ・コレクティブ)は、ブロックチェーン技術を活用して「地球環境の再生と経済活動の両立」を目指すReFi(再生型金融)プロジェクトです。

「Do Good With Every Transaction」というスローガンを掲げ、独自トークン「$BEACH」にて取引が行われるたびに資金を環境保護に還元する仕組みを構築しています。取引をするだけで、海洋浄化やマングローブの植林などへの支援につながるため、経済活動と地球環境の再生を両立できるモデルとして注目を集めています。

プロジェクトの設立背景には、海洋の危機的状況があります。海洋は地球上の生命の大半の住処であるだけでなく、人間が排出する二酸化炭素の約3分の1を吸収する気候変動対策における強力な味方です。しかし、資源の過剰利用や化学物質汚染、乱獲、そして毎年数百万トンの海洋ごみによって、海の生態系は取り返しのつかない損害を受けています。こうした状況に対して、Beach Collectiveは経済活動と環境保全を融合させる新たなアプローチを提案しています。

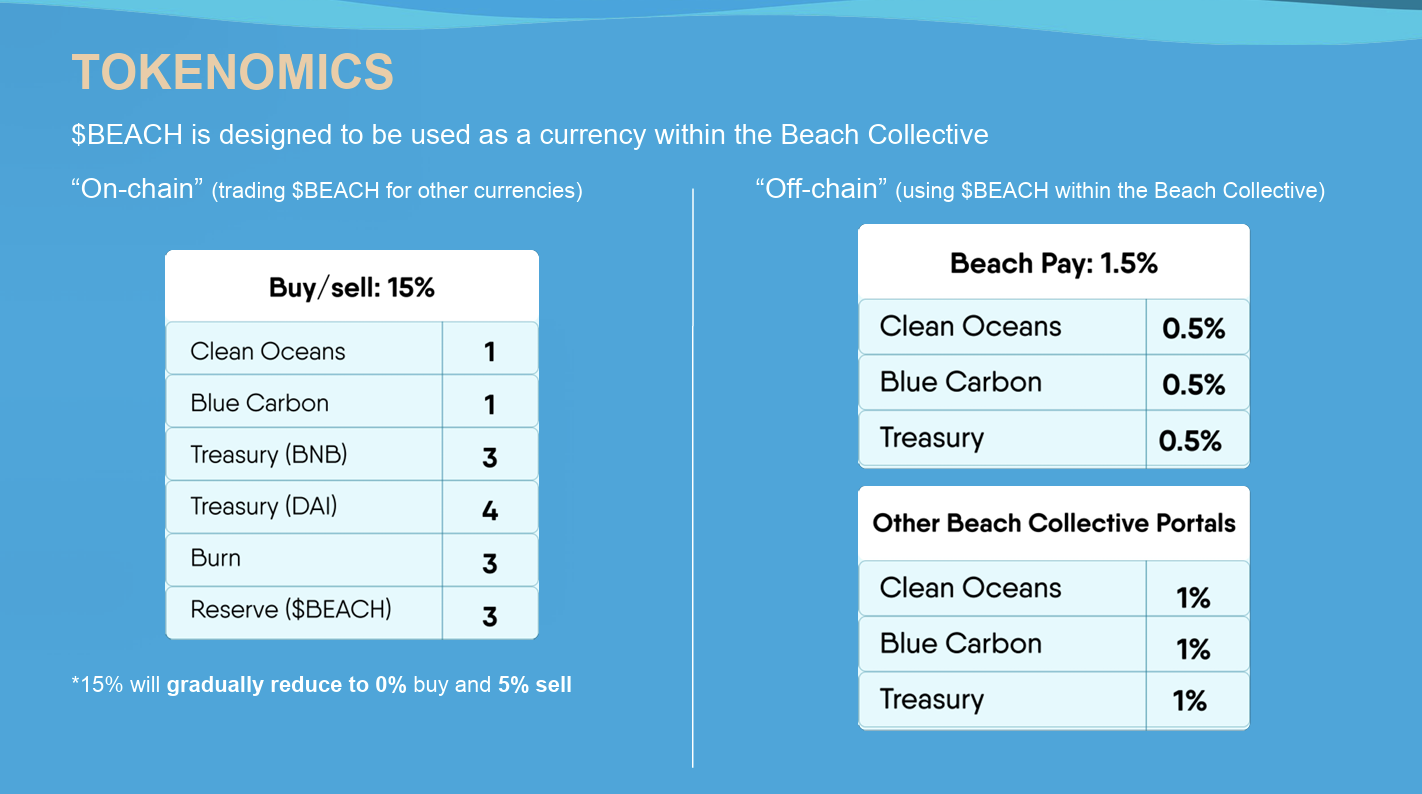

Beach Collectiveの最大の特徴は、環境への配慮が「追加的なコスト」や「善意による寄付」ではなく、経済活動そのものに組み込まれていることです。それを支えるトークンエコノミクスの中心に位置するものが独自トークンとして発行している$BEACHトークンです。$BEACHトークンは以下の特徴を持っています。

①再生型の手数料モデル

トークンの取引時に発生する手数料(購入時約15%、売却時約5%)は、環境保全と経済基盤の強化に再配分されます。その内訳は以下の通りです。

- Clean Ocean Fund(海洋クリーン基金): 1%が海洋プラスチック除去などに充当

- Blue Carbon Fund(ブルーカーボン基金): 1%がマングローブ植林等の資金に

- トークン焼却(バーン): 3%が総供給減少に充てられるデフレ設計

- プロジェクト準備金・流動性確保: 残りがBNB準備金(3%)や安定通貨リザーブ(4%)に配分

②デフレ設計

取引の度にトークンの一部が焼却されることで、時間の経過とともに$BEACHの総供給量が減少するようになっています。これにより、長期的なトークン価値の安定・向上を目指しています。

③実用性

BEACHはサステナブルな商品を扱うオンラインマーケットプレイス「BeachShop」や、環境意識の高いフリーランサーと企業を繋ぐ「BeachNomad」などで支払い手段として利用可能です。

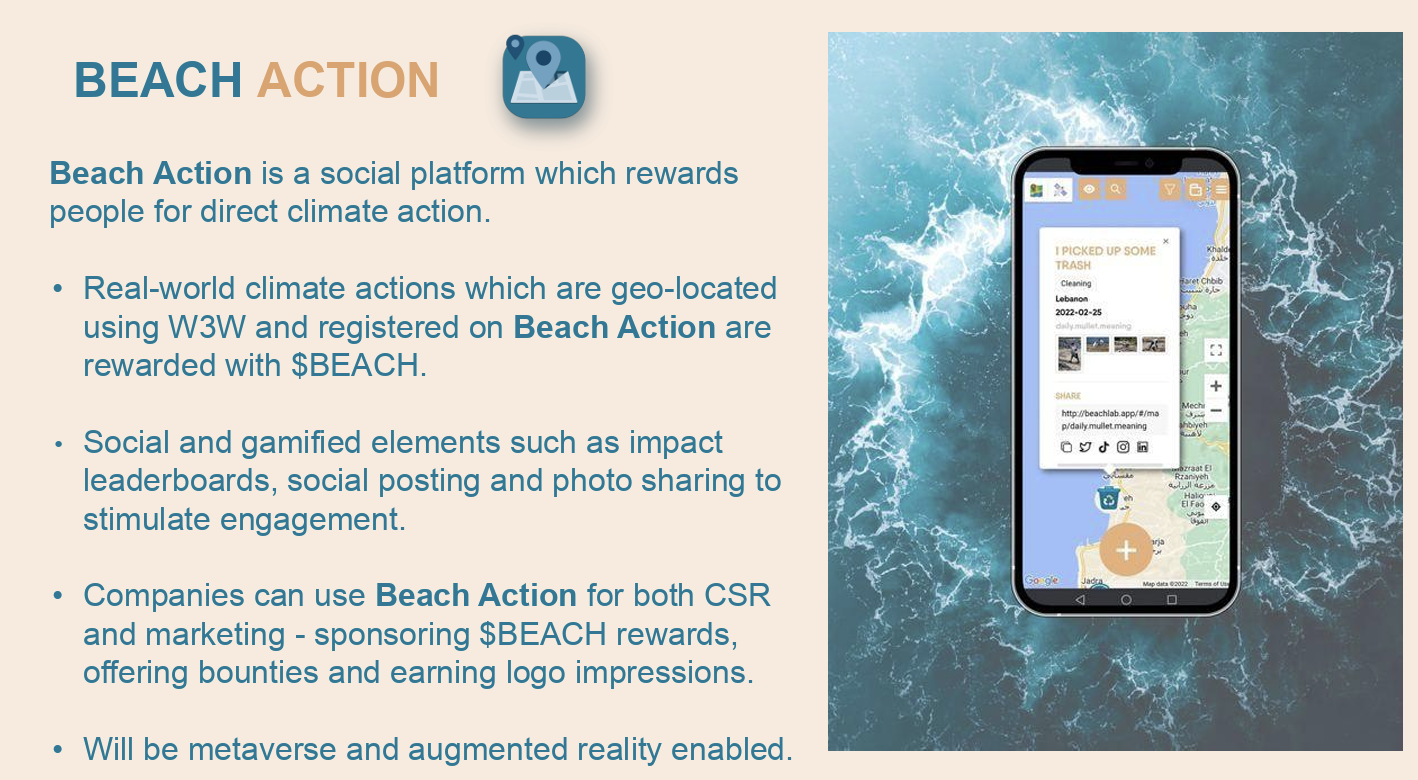

④Clean-to-Earn(クリーン・トゥ・アーン)モデル

専用のソーシャルプラットフォーム「Beach Action」では、ビーチ清掃やマングローブ植樹などの環境活動を報告・記録することで$BEACHトークンを報酬として獲得できます。このプラットフォームにはバッジやリーダーボード、写真共有などのゲーム性・コミュニティ性も備えています。

これらの特徴を持つ$BEACHトークンに加えて、上記の説明中にも出てきましたが、実用的に利用できる複数プロダクトを展開しています。

- Beach Action: 環境活動を記録し$BEACHを報酬として獲得するソーシャルプラットフォーム

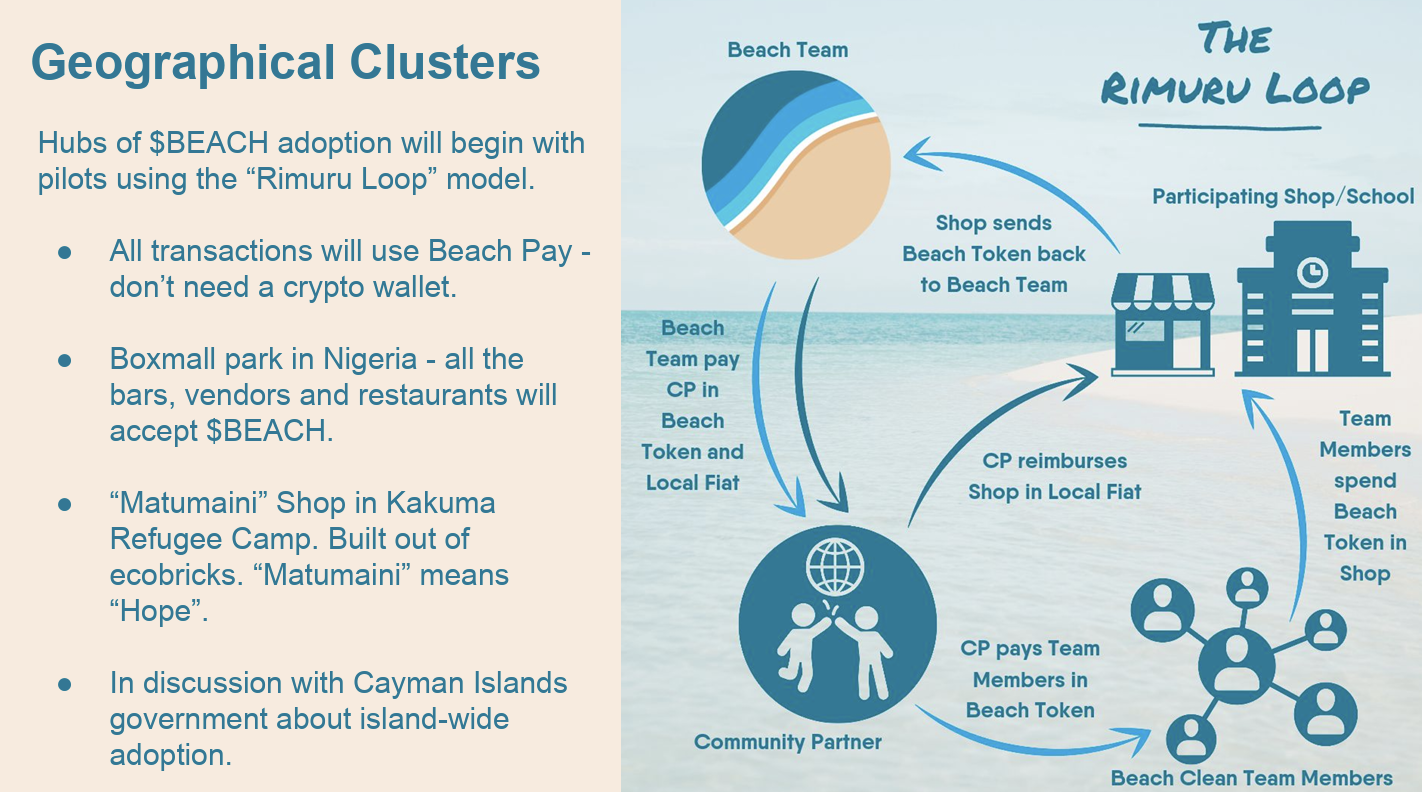

- Beach Pay: ココナッツ購入からコリビングでの支払いまで、$BEACHを日常的に使用するための決済システム

- Beach Shop: 環境に配慮したブランドと意識の高い消費者をつなぐオンラインマーケットプレイス

- Beach Nomad: 環境意識の高いフリーランサーと企業をマッチングするポータル

- Beach CSR: 企業のCSR活動を可視化し、効果的な環境貢献を支援するプラットフォーム

- Beach Carbon: カーボンクレジット発行を民主化し、小規模NGOや地域コミュニティもカーボン市場にアクセスできるようにするツール

- Beach Kelp: 海藻ファームを表すNFTを通じて、海洋の炭素隔離に参加できるプラットフォーム

さらに、「Beach Farm」(ステーキングプラットフォーム)や「Beach Swap」(トークン交換プラットフォーム)も計画されています。

変遷と実績

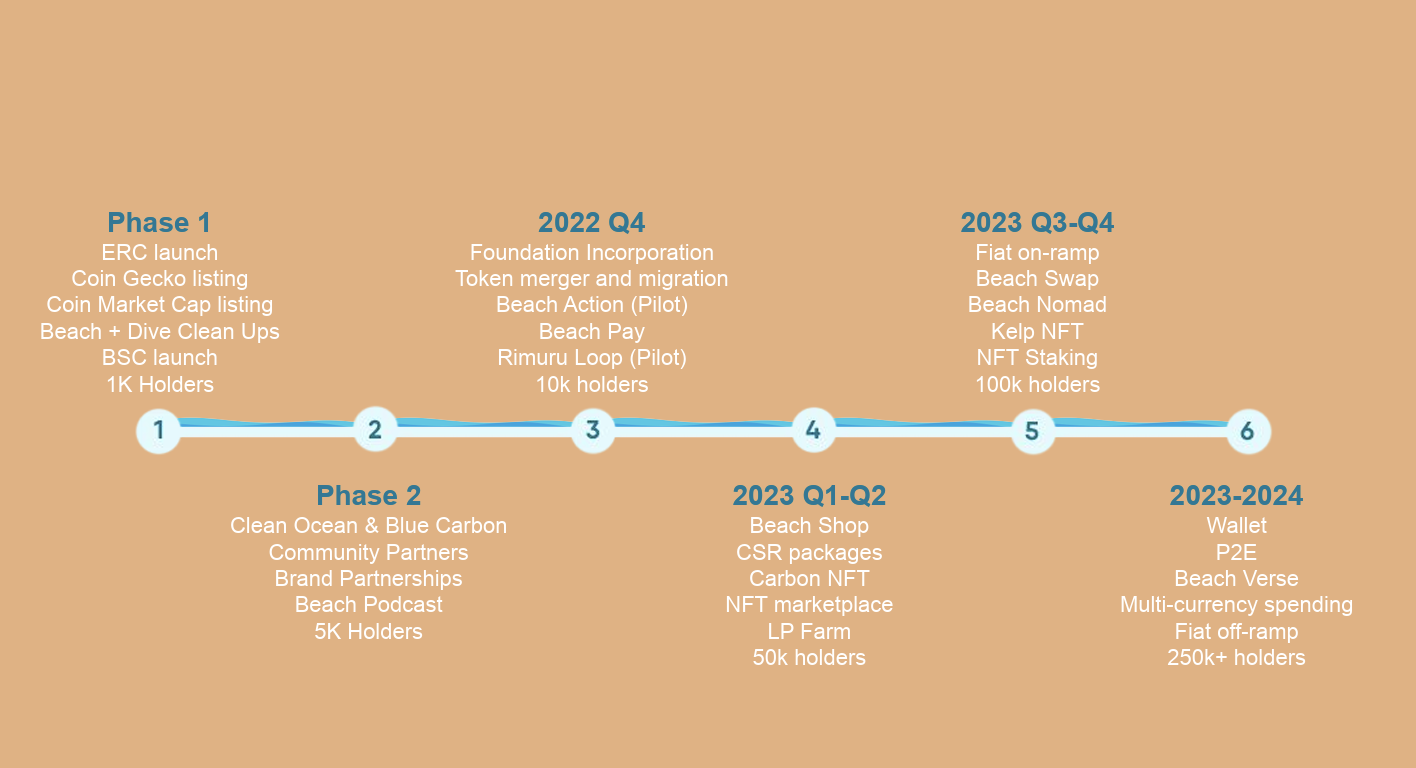

Beach Collectiveは2021年8月に立ち上げられて以来、着実にグローバルな展開を進めてきました。初期はトークンの発行と共に、ビーチクリーンアップイベントなどの開催に注力し、初期の1,000ホルダーを獲得しました。

その後、フェーズ2として「Clean Ocean & Blue Carbon」基金の設立、コミュニティパートナーとのネットワーク構築、環境意識の高いブランドとのパートナーシップ締結、「Beach Podcast」の配信などを通じて、プロジェクトの認知度向上と参加者の拡大を図りました。

2022年第4四半期には財団法人の設立、トークンの統合と移行、Beach ActionとBeach Payのパイロット運用、「Rimuru Loop」モデルの試験的導入などを実施してきました。

実績としては、既に世界50か国でアクションが記録され、以下のような環境・社会インパクトが報告されています。

- 累計120,000kg以上の海洋ごみを回収

- 3か国でマングローブ再生プロジェクトを実施

- 370匹以上の赤ちゃんウミガメを保護

- 1,000人以上の子どもたちと家族に食料を提供

- 3,500日以上の雇用を創出

- リサイクルプラスチックを使用したコミュニティショップを建設

展望と考察

Beach Collectiveプロジェクトは、現代社会が直面する複数の課題を同時に解決しようとする面白い取り組みです。まず、気候変動と海洋汚染という環境問題に対して、ブロックチェーンを活用し新たな経済モデルを通じた解決策を提示しています。従来の環境保全活動は寄付や政府支援に依存することが多く、持続可能性の面で課題がありましたが、Beach Collectiveは経済活動そのものに環境保全のメカニズムを組み込むことで、継続的な資金確保の道筋を示しています。まさに環境への貢献とビジネスを両立するReFi的な考えです。

その他にも、グローバル・サウス(発展途上国)における環境問題と貧困問題の同時解決を図っている点も面白いです。「Clean-to-Earn」モデルを通じて、環境活動に参加することで収入を得られる仕組みは、特に経済的に困難な状況にある地域において、環境保全と生計向上を両立させる可能性を秘めています。ケニアの難民キャンプやガーナのビーチコミュニティなどですでに実施しており、こうしたアプローチの有効性を示しています。

一方で、いくつかの課題や疑問点も存在します。まず、トークンの価値の安定性と採用の拡大という二つの目標の両立は難しい面があります。デフレ設計(バーン機能)によってトークンの希少性を高める戦略は投資家には魅力的ですが、日常的な決済手段としての採用を考えると、価格の安定性も重要です。この点については、取引手数料の段階的引き下げやオフチェーンでの取引の促進など、バランスを取る工夫が見られますが、一致させることはなかなか難しそうです。

また、やはり決済手数料の一部を環境問題に使うエコシステムとはいえ、通常の取引よりも高い手数料を支払っていることは事実なので、寄付的な要素を孕んでいます。この点はReFiプロジェクトにおいて非常に重要なポイントです。環境貢献とビジネス上の利益をブロックチェーンの技術で一致させることがReFiにおいて重要なポイントなので、取引手数料の一部を環境問題に利用することは必ずしもビジネス上の利益(個人の利益)と一致しません。このバランスをどう取っていくのか、更なるアップデートが求められます。

以上、今後の発展に対してどのReFiプロジェクトもぶつかる可能性がある課題をいくつか抱えています。とはいえ、非常に面白い取り組みではあるので今後どのように拡大していくのかを追いかけていきたいと思います。

mitsui

最新記事 by mitsui (全て見る)

- 分散型のユニバーサル・ベーシックインカム「Circles」とは? - 2025年4月22日

- 取引手数料が環境保全に利用される「Beach Collective」とは? - 2025年3月12日

- 持続可能な水資源管理を実現するDePINプロジェクト「AquaSave」とは? - 2025年2月4日

- ミームトークンの取引手数料で植樹するインパクトトークン「RVRS」とは? - 2025年1月20日

- 地下の金を担保に環境再生を目指す「ReDeFi」プロジェクトAlternunとは? - 2025年1月17日