一般社団法人カーボンニュートラル機構理事を務め、カーボンニュートラル関連のコンサルティングを行う中島 翔 氏(Twitter : @sweetstrader3 / @fukuokasho12))に解説していただきました。

目次

- メタネーションとは

1-1. メタネーションの概要

1-2. 日本国内のメタネーション導入目標 - 3つの革新的メタネーション技術

2-1. ハイブリッドサバティエ

2-2. PEMCO₂還元技術

2-3. バイオリアクター - メタネーションのメリット

3-1. 二酸化炭素の削減が可能

3-2. 既存インフラの活用が可能

3-3. 多用途なエネルギー源 - メタネーションの課題

4-1. 製造コストがかかる

4-2. 設備規模の拡大 - メタネーションの実用化に向けた動き

5-1. 株式会社IHI

5-2. アサヒグループ

5-3. 日立造船株式会社 - まとめ

日本政府は、「2050年カーボンニュートラル」という目標を掲げ、さまざまな取り組みを推進していますが、その中でも大きな役割を担うと言われているのが、「メタネーション」と呼ばれるテクノロジーです。

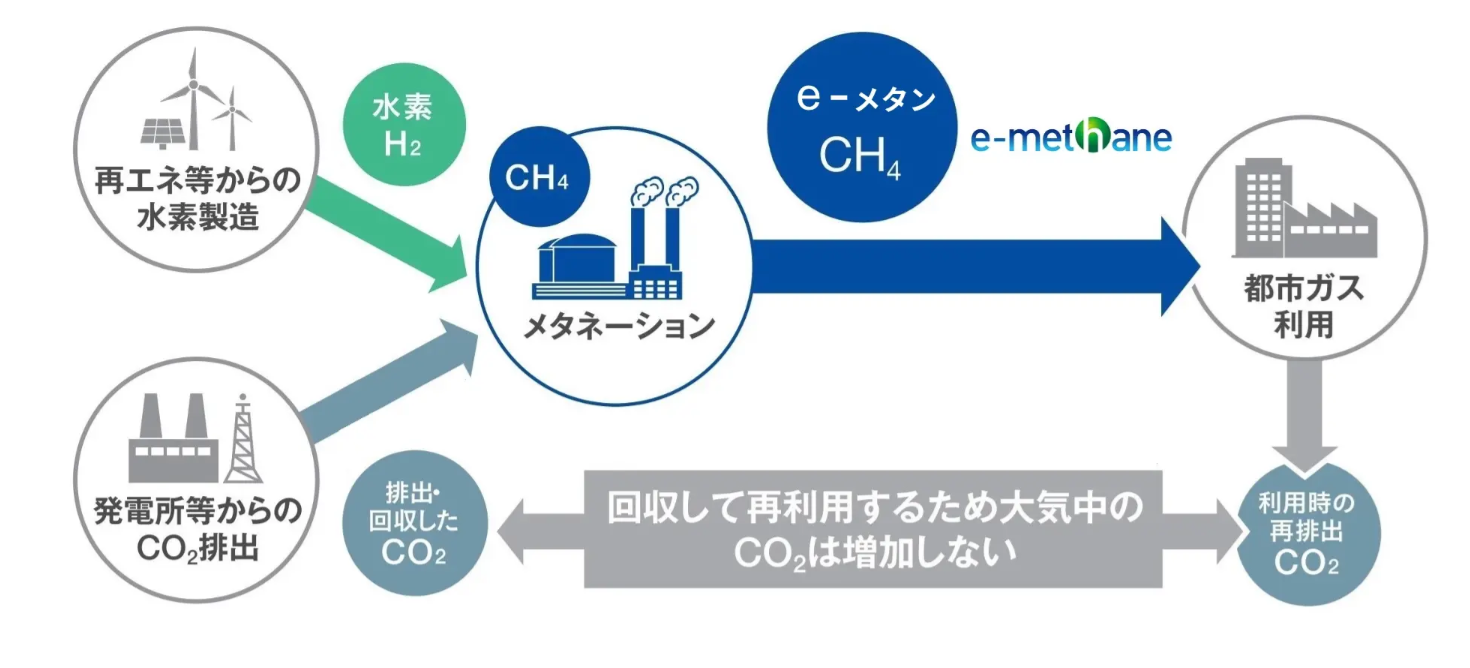

メタネーションは、火力発電所などから排出される二酸化炭素を水素と反応させ、天然ガスの主成分である合成メタンを製造するテクノロジーとなっており、これからの脱炭素を牽引する存在として大きな期待を集めています。

そこで今回は、今話題のメタネーションについて、その概要や現在の技術、実用化に向けた動きなどを詳しく解説していきます。

①メタネーションとは

1-1. メタネーションの概要

メタネーションとは、水素と二酸化炭素からメタンを合成するテクノロジーのことを言います。クリーンな原料をベースにメタネーションによって生成されたメタンは、「合成メタン」あるいは「カーボンニュートラルメタン」と呼ばれています。

メタンは自然界にも存在している物質で、都市ガスの原料となる天然ガスの主成分として知られているほか、化学品やプラスチック製品の原料としても使用されており、私たちの生活や産業に不可欠なものとなっています。しかしその一方で、メタンを含む都市ガスは燃焼時に二酸化炭素を排出するため、地球温暖化の原因になる可能性があると懸念されています。実際、都市ガスは工場や家庭での蒸気加熱、給湯、暖房といったあらゆる用途に使用されているため、カーボンニュートラルを実現するためには必ず解決しなければならない問題となっています。

そんな中、その解決策として期待されているテクノロジーが、今回紹介するメタネーションだというわけです。具体的には、工場や発電所で排出された二酸化炭素を分離および回収し、メタネーションに利用することによって、合成メタンの燃焼時に排出される二酸化炭素と相殺することができ、大気中の二酸化炭素量の増加を実質的に抑えることが可能となります。こうした機能性の高さから、日本政府は同テクノロジーを「カーボンリサイクル(CO2の再利用)」に寄与する有望なテクノロジーの一つとして位置付けており、2030年以降における脱炭素社会実現の柱の一つとして大きな注目を集めています。

また、メタネーションはヨーロッパではすでに実用化されており、実際にドイツの大手自動車メーカーとして知られる「Audi(アウディ)」は、メタンを主成分とする天然ガスを燃料とする自動車の開発に成功しているほか、水と二酸化炭素から合成メタンガス燃料をつくる試験工場を、ドイツ・ヘッセン州のAllendorfに開設したことを発表しています。

1-2. 日本国内のメタネーション導入目標

前述した通り、日本政府はメタネーションをカーボンリサイクルに寄与する有望なテクノロジーの一つとしていますが、具体的にはどのような導入目標を定めているのでしょうか。

日本国内におけるエネルギー政策の根幹「エネルギー基本計画」では、メタネーションの導入目標として、メタネーションなどの手段を活用してガスの5%をカーボンニュートラルにすることなどが掲げられています。さらに、2021年に策定された「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」においては、成長が期待される重要分野の一つにメタネーションが挙げられており、その中で都市ガスを合成メタンに置き換える導入量の目標と、供給コストの目標が設定されました。

具体的な内容は、下記の通りとなっています。

- 2050年までに都市ガスをカーボンニュートラル化する

- 2030年までに既存インフラに合成メタンを1%(年間28万トン)注入

- 2050年までに既存インフラに合成メタンを90%(年間2,500万トン)注入

- 合成メタンの安価な供給(液化天然ガス同等)を実現する

なお、実際に2050年までに上記の目標を達成できた場合、合計でおよそ8,000万トンの二酸化炭素削減効果があると見込まれており、国が掲げる「2050年カーボンニュートラル」という目標に大きく貢献するテクノロジーとして関心を集めています。

②3つの革新的メタネーション技術

国内のメタネーション技術を牽引している存在に、「東京ガスグループ」があります。東京ガスグループは、経営ビジョン「Compass2030」において、事業活動全体で二酸化炭素排出量をネットゼロにすることに挑戦すると宣言しており、日々、メタネーションの推進および開発を行っています。

そこで、この項では、東京ガスグループが進める「革新的メタネーション技術」について、詳しく紹介していきます。

2-1. ハイブリッドサバティエ

革新的メタネーション技術の1つ目は、「ハイブリッドサバティエ」です。

これまでは、水素と二酸化炭素を約500℃の高温で化学反応させ、触媒で反応を促進させる「サバティエ反応」を活用してメタネーションが行われていました。しかし、このサバティエ反応は、水電解装置、水素タンク、メタン合成装置などといったいくつかの設備を用意する必要があり、機器コストがかさむこと、また、約500℃にもなる大きな発熱を伴うため、温度を管理が難しいことなどが問題となっていました。

これに対して、新たに開発された「ハイブリッドサバティエ」は、上記のサバティエ反応を220℃までの低温で行うことによって、これまでは難しいとされていた「サバティエ反応で発生する熱を水電解へ活用するテクノロジー」の確立に取り組んでいるということです。水電解を用いて水素を製造する場合は大量の電力が必要であり、高コストの要因の一つとされていますが、サバティエ反応で発生する熱を水電解へ活用できれば、高効率化によるコストダウンの実現が可能です。また、この「ハイブリッドサバティエ」は「JAXA(宇宙航空研究開発機構)」との共同研究となっており、宇宙用の小規模試作デバイスにおいても原理実証済みであることから、その成果を応用することで早期の社会実装を目指しているということです。

2-2. PEMCO₂還元技術

革新的メタネーション技術の2つ目は、「PEM(固体高分子電解質膜 = Polymer Electrolyte Membrane)CO₂還元技術」です。これは、これまでの水電解にも用いられている「PEM」を利用して、二酸化炭素を直接e-メタンへ電気化学還元するテクノロジーとなっており、サバティエ反応を必要とせず、1つの反応でメタンを合成できることから、大幅な設備コストの低減につながると言われています。

「PEMCO₂還元技術」ではメタン以外にも副生成物が合成されるため、東京ガスグループでは、メタン合成の選択性が高い電極の開発をはじめ、エネルギー変換効率の向上といった開発課題に大阪大学とともに取り組んでいるということです。

2-3. バイオリアクター

革新的メタネーション技術の3つ目は、「バイオリアクター」です。

「バイオリアクター」とは、微生物の生存活動を用いて、特定の原料から所望の物質を作り出す反応器のことを指し、これは発酵食品や醸造食品などの生産にも活用されています。メタネーションに応用する微生物は「メタン菌」となっており、メタン菌は代謝するとメタンガスを発生します。メタン菌による「バイオリアクター」は、低コストかつ大規模化が容易に実現できるという可能性を秘めている一方で、課題も少なくありません。その一つが、メタン菌の代謝速度が遅いことだということで、菌一つ当たりのメタンガス生成の代謝速度を上げるのが、今後の開発のポイントになると説明しています。

③メタネーションのメリット

3-1. 二酸化炭素の削減が可能

メタネーションは、二酸化炭素を回収して有用なメタンに変換するテクノロジーであり、工場や発電所から排出される二酸化炭素を分離および回収し、水素と反応させてメタンと水を生成します。そのため、二酸化炭素の排出を抑制し、大気中の温室効果ガス濃度の上昇を防ぐことが可能なほか、メタネーションにより生成されたメタンは、燃焼時に排出される二酸化炭素と相殺されるため、カーボンニュートラルなエネルギー源として利用することが可能です。

3-2. 既存インフラの活用が可能

天然ガスの主成分であるメタンは、既存のパイプラインや貯蔵タンクをそのまま利用できるため、新たなインフラ投資が不要というメリットがあります。実際、新規インフラ投資ですべてを改修する場合、およそ20兆円もの資金が必要になるとされていますが、既存インフラを活用することによって、このような追加負担を回避することができるため、コスト効率が高く、より早期に実用化できる可能性があると言えます。

3-3. 多用途なエネルギー源

メタンは多岐にわたる用途に利用できるエネルギー源として知られています。具体的には、発電用燃料として利用できるほか、家庭用暖房や給湯、工業用燃料としても使用されます。また、化学品やプラスチック製品の原料としても重要なことから、多用途に利用できるメタンを生成することによって、エネルギーの多様化を図ることができ、エネルギー供給の安定性向上が期待できます。

④メタネーションの課題

4-1. 製造コストがかかる

政府は、合成メタンの供給コストを液化天然ガスと同じレベルまで抑えることを目標に掲げていますが、そのためには水素と二酸化炭素を安価に調達することが不可欠になります。ただ、メタネーションは複数の生産工程を経る必要があるため、どうしても割高になることが想定されています。また、メタネーションで作り出すメタンを完全に脱炭素化するためには、原料となる水素を作り出す際のエネルギーとして、再生可能エネルギーである「グリーン水素」にしなければなりません。しかし、日本では再生可能エネルギーの市場規模がまだまだ小さく、施設整備や投資などの関連ビジネスの発達が遅れているため、再生可能エネルギー由来の電力価格が高くなってしまうという問題があります。

こうしたことから、今後、メタネーションの普及をさらに拡大させていくためには、「FIT制度」や「FIP制度」などを通して再生可能エネルギーのコストを下げることが不可欠になってくるでしょう。

4-2. 設備規模の拡大

今後、商用化を目指していくためには、合成メタンを生成する設備のスケールアップが大きな課題になると考えられています。

海外の事例を参考にすると、現在は、1時間あたり数十〜数百Nm3の合成メタンの生成が実現されていますが、商用化するためには、1時間あたり1万〜6万Nm3の合成メタンを生成する必要があるため、設備規模の拡大を見据えた取り組みを行って行かなければならないという課題があります。

⑤メタネーションの実用化に向けた動き

5-1. 株式会社IHI

重工業を主体とする日本の大手製造会社「株式会社IHI」は、2022年10月から、二酸化炭素と水素を反応させて、1時間に12.5Nm³の合成メタンを製造する小型メタネーション装置の販売をスタートしています。

この装置は、工場や研究所、事業所などにおけるカーボンニュートラル実現に向けた検討のために、IHIのメタネーション装置を試験運用したいという多数のニーズから製品化したものだということで、設計標準化によって導入コストを抑え、短納期での納入を可能にしたと説明しています。さらに、メタン合成に必要な機器をコンパクトな筐体にパッケージ化しているため、短期間で容易に据付することができるほか、本装置を複数導入することによって、メタン製造量を拡張することを可能にしているということです。

5-2. アサヒグループ

「アサヒグループホールディングス株式会社」の独立研究子会社である「アサヒクオリティーアンドイノベーションズ株式会社」は、アサヒグループ研究開発センターに、前述した株式会社IHI製品である「メタネーション装置」を導入し、2021年9月から国内食品企業では初となる実証試験をスタートしました。

アサヒグル-プでは、二酸化炭素排出量削減のために多岐にわたる技術革新に取り組んでおり、メタネーション実証試験においては、「CO2分離回収試験装置」で回収した二酸化炭素の有効な用途の開発に取り組んだということです。また、2022年10月には、佐賀県鳥栖市に新工場「アサヒビール鳥栖工場」を建設し、2026年に操業をスタートすることを発表しており、同工場はアサヒグループの次世代生産体制のモデル工場になるとして、注目を集めています。

具体的には、屋根上に太陽光パネルを設置するということで、出力約4MW規模を想定し、発電量が最大化した際に使用するピーク電力の約3分の2を賄える見込みだとしています。さらに、二酸化炭素の回収技術を導入するということで、回収した二酸化炭素はメタネーションの原料とし、合成メタンを製造し、外部に売却することを想定すると発表しています。

5-3. 日立造船株式会社

日本の機械・プラントメーカーである「日立造船株式会社」は、独自の高性能触媒を用いた、試験用の小型メタネーション試験装置の販売を行っています。

この装置は、1時間あたり0.1Nm3の製造能力があるということで、メタン化試験や「Power to Gas(クリーンなエネルギーとして活用すること)」の研究用途として提供されているということです。また、2024年4月には、中東で海水を淡水にしてメタンガスを作るプラントを建設することを明らかにしています。

具体的には、オマーンで現地エネルギー企業の「オマーンLNG」と組み、2025年にメタネーションの実証プラントを着工するとしており、海水を淡水にする装置、水から水素を生成する機械、水素からメタンを合成する設備までのすべてを自社グループで作って設置するということです。なお、メタネーション設備すべてを1社で構築するのは世界でも例がないということで、その動向には大きな関心が寄せられています。

⑥まとめ

メタネーションはカーボンニュートラルの実現に大きく寄与すると期待されていることから、近年、国を挙げて積極的に推進されています。また、エコフレンドリーなだけでなく、既存の都市ガスのインフラを使用することができるなど、経済面でもメリットがあるため、今後もテクノロジー開発や実用化がますます加速していくことが予想されています。このように、メタネーションは「次世代熱エネルギー産業」として最も有望視されているテクノロジーの一つとなっているため、これをきっかけとして、さらに理解を深めてみてはいかがでしょうか。

中島 翔

最新記事 by 中島 翔 (全て見る)

- ユニクロ運営会社に見るサステナビリティ経営|ファーストリテイリングの環境・社会貢献策を解説 - 2024年11月29日

- 急成長するDePIN、ソーラーファーム×ブロックチェーン 「Glow」が描く持続可能なエネルギーの未来 - 2024年11月27日

- ユニリーバのサステナビリティ戦略 – ブロックチェーンで実現する環境保護とトレーサビリティ - 2024年11月27日

- 脱炭素に向けた補助金制度ー東京都・大阪府・千葉県の事例 - 2024年10月22日

- 韓国のカーボンニュートラル政策を解説 2050年に向けた取り組みとは? - 2024年10月7日