今回は、Badger Capsuleについて、大手仮想通貨取引所トレーダーとしての勤務経験を持ち現在では仮想通貨コンテンツの提供事業を執り行う中島 翔 氏(Twitter : @sweetstrader3 / Instagram : @fukuokasho12)に解説していただきました。

目次

- 「Badger Capsule」とは

1-1.「Badger Capsule」の概要

1-2.「ビットコイナー反省会」とは - 「Badger Capsule」の特徴

2-1.外部のクリエイターから公募している

2-2.複数ブロックチェーン上で発行

2-3.NFTトークンの分配を分散させている

2-4.ビンテージNFTとしての価値 - 「Ordinal(オーディナル)」について

3-1.「Ordinal(オーディナル)」の概要

3-2.「Ordinal(オーディナル)」の特徴 - 「Badger Capsule」の今後の展開

4-1.さまざまなプラットフォームへの展開 - まとめ

2023年4月8日、日本発のコレクション「Badger Capsule」が、ビットコイン(BTC)チェーン版のNFTである「Ordinal(オーディナル)」を用いて、フルオンチェーンNFTとして記録され、公開されることが明らかになりました。

Badger Capsuleは、2021年に作成されたメモリアルコレクションで、その当時NFTの黎明期とも言われていた時期に活躍した日本のアーティストたちが中心となって制作された作品です。今回、Badger CapsuleがOrdinalを活用し、フルオンチェーン化されることで、ビンテージNFTの分野において初の試みとなり、業界全体から大きな関心を集めているのです。

本記事では、注目を集める日本発のNFT「Badger Capsule」について、その概要や特徴などを詳しく解説していきたいと思います。

1.「Badger Capsule」とは

1-1.「Badger Capsule」の概要

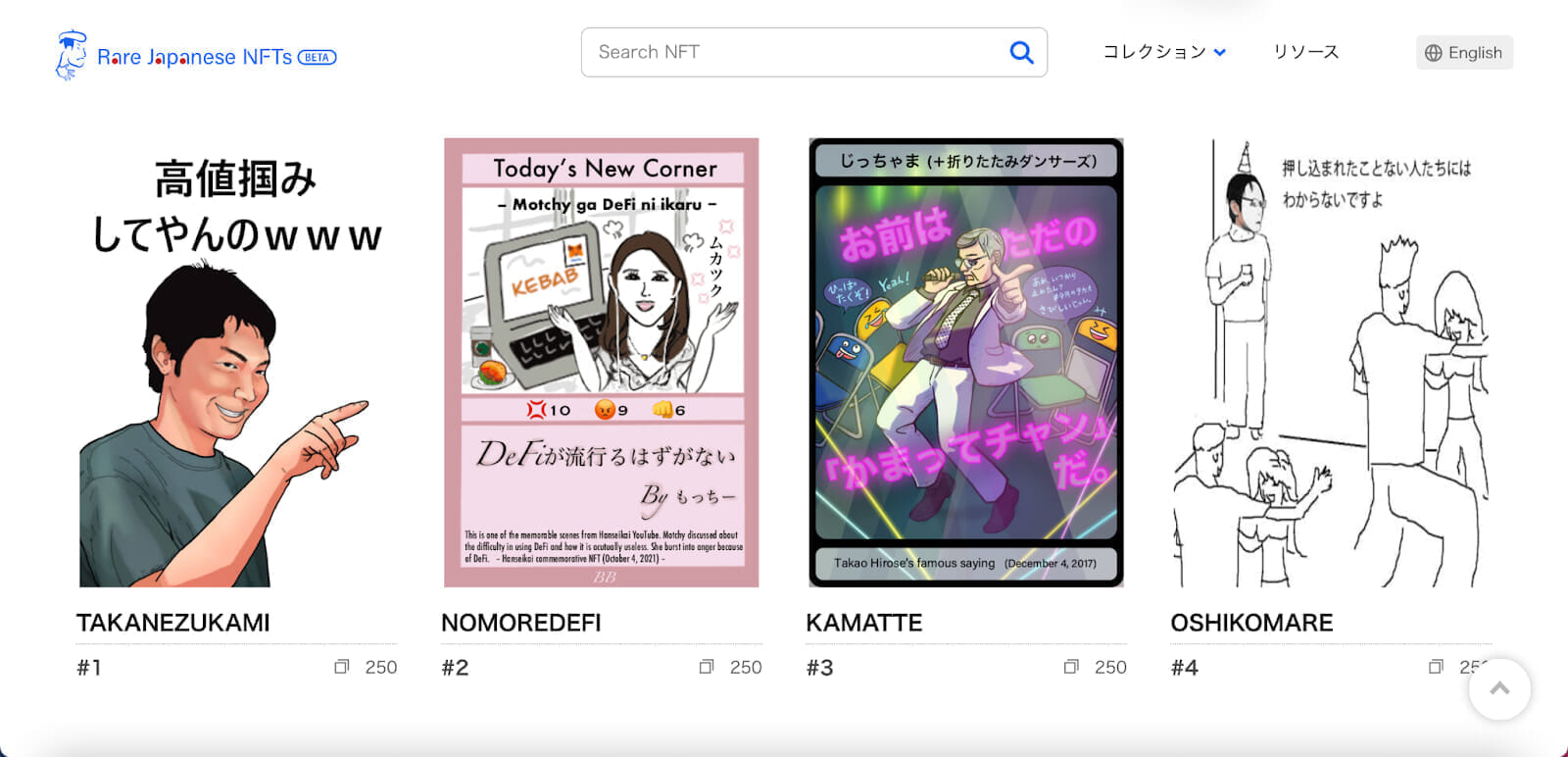

「Badger Capsule」とは、NFTの黎明期に活躍した日本のアーティストたちを中心に、2021年に制作されたNFTの記念コレクションです。2021年はNFTブームが加速しましたが、Badger Capsuleはその流れに乗ってスタートした、メモリーチェーンの復刻版とも言えるシリーズです。

以下で詳しく説明しますが、このコレクションはブロックチェーン関連の専門的なトピックを取り扱うYouTubeチャンネル「ビットコイナー反省会」を題材にしており、動画内での発言をテーマにした作品を募集しました。作品は「カウンターパーティー(Counterparty)」、「モナパーティ(Monaparty)」、「イーサリアム(Ethereum)」、「ポリゴン(Polygon)」といった複数のチェーン上で発行されています。さらに、作品を制作したアーティストだけでなく、テーマとなった発言を行った人々ともトークンを分け合うことができる、革新的なプロジェクトです。

このように、Badger Capsuleは従来のNFTとは異なるユニークな作風が特徴であり、ビンテージNFTとして多くの支持を受けています。

1-2.「ビットコイナー反省会」とは

「ビットコイナー反省会」とは、ビットコイン(BTC)を中心に仮想通貨やブロックチェーンに関連する専門的なトピックを黎明期から深く議論しているYouTubeチャンネルです。このチャンネルでは、業界のキーパーソンへのインタビューやニュース、テクノロジー、トレンドに関する詳しい解説など、仮想通貨に興味のある方向けの情報発信を行っており、注目を集めています。

ビットコイナー反省会のホストは東晃慈氏で、仮想通貨業界で幅広い活動を行っていることで知られています。東氏は、2014年からフルタイムでビットコイン関連事業に取り組み、日本国内におけるビットコイン業界の草分け的存在の一人として名が知られています。東氏はプロダクトマネジャー、コンテンツクリエイター、マーケターなどとしても活躍しており、その実力は国内外で広く認知されています。

今回ご紹介するBadger Capsuleは、ビットコイナー反省会の動画で語られた発言をテーマにした作品を集めたものです。このプロジェクトでは、作品を創作したアーティストだけでなく、テーマとなった発言を行った人もトークンを分け合うことができる革新的な取り組みが行われています。

2.「Badger Capsule」の特徴

2-1.外部のクリエイターから公募している

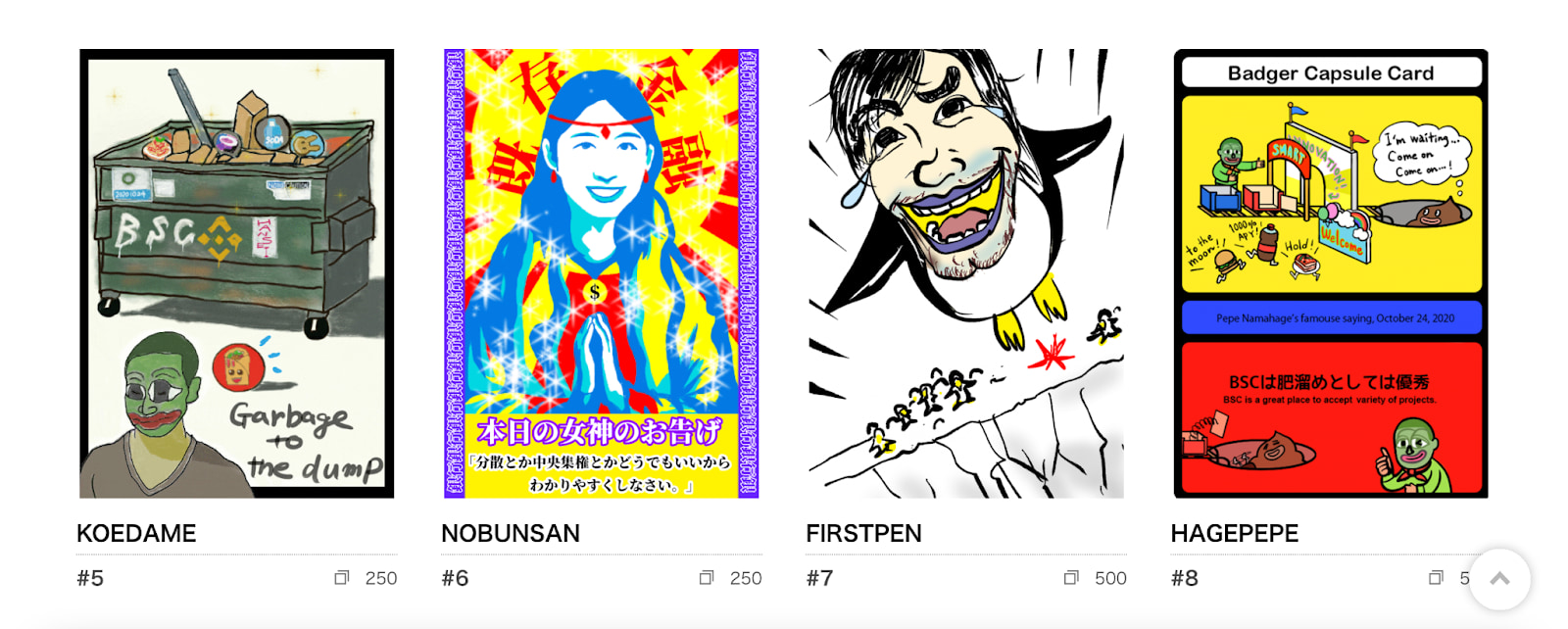

Badger Capsuleコレクションは、過去のビットコイナー反省会で配信された動画の名言や名シーンをNFT化したもので、そのイラストは外部のクリエイターから公募されています。このため、作品はそれぞれが独自の特徴を持ち、クリエイターの個性が反映された魅力的なコレクションになっています。

2-2.複数ブロックチェーン上で発行

前述の通り、Badger Capsuleはカウンターパーティー(Counterparty)、モナパーティ(Monaparty)、イーサリアム(Ethereum)、ポリゴン(Polygon)といった複数のチェーン上で作品を発行しています。Badger Capsuleは、複数のブロックチェーン上のNFTプラットフォームで発行することを前提とした設計であり、これによりリーチできるユーザー層を拡大しているだけでなく、クリエイターにプラットフォーム選択の戦略性を提供しています。プラットフォームに依存しないことで、コレクションの長期的な生存確率を高めるとともに、買い占め行為の抑制などの目的も達成しています。

2-3.NFTトークンの分配を分散させている

Badger Capsuleでは、トークンの供給量の一部を作品を創作したアーティストやテーマとなった発言を行った発言者自身にも配分することで、NFTトークンの分配を分散化し、過去のビットコイナー反省会への出演者に対しても一部還元する仕組みが取り入れられています。この仕組みにより、作品に関わった人々に継続的な収益がもたらされ、アーティストはクリエイティブ活動を持続的に行えるだけでなく、発言者にもメリットが生まれるシステムが実現されています。

2-4.ビンテージNFTとしての価値

Badger CapsuleはNFTの中でも「ビンテージNFT」に位置づけられています。

ビンテージNFTとは、2017年以前のNFT黎明期において、ビットコイン(BTC)のブロックチェーン上で生み出された初期のコレクションを指し、特にカウンターパーティ(Counterparty)プロトコルが使用された作品が多いとされています。ファッション業界で「ビンテージ」という言葉が古くて価値が高いアイテムを指すように、NFT業界でもビンテージNFTは希少性が高く、歴史的価値があると評価されています。人気の作品では1アイテムが数千万円単位で取引されることもあり、売上は数百億円規模に達することもあると言われています。

このようなビンテージNFTに強い関心を持つコレクターは国内外に多く、Badger Capsuleもその一つとして業界から注目を集めています。

3.「Ordinal(オーディナル)」について

冒頭でも触れたように、Badger Capsuleはビットコインチェーン版のNFTである「Ordinal(オーディナル)」を活用し、フルオンチェーンNFTとして記録および公開されています。ここでは、Ordinalに焦点を当て、その概要や特徴について詳しく解説していきます。

3-1.「Ordinal(オーディナル)」の概要

「Ordinal(オーディナル)」は、ビットコインチェーン版のNFTを実現した技術です。ビットコインはもともと通貨のやりとりを目的として生まれたため、NFTのような個々を区別する仕組みがありませんでした。そのため、NFTは主に「イーサリアム(ETH)」チェーン上で発行されることが多かったのです。

しかし、ビットコインコアの元開発者であるケイシー・ロダモア(Casey Rodarmor)氏が2023年1月に「Ordinal Theory(オーディナル セオリー)」というNFTプロトコルに関する理論を発表し、ビットコインチェーン上でもNFTの発行が可能になりました。Ordinalsは「序数」と訳され、対象物に「1、2、3…」と順番に数字を割り振ることで順序を表す数を指します。ビットコインの最小単位である「1satoshi(0.00000001BTC)」に通し番号を割り振り、各satoshiにデータを紐づけることで、NFTのように取り扱えるようになっています。

2023年以降、Ordinalsによってビットコイン上のNFTへの注目が高まっており、ビンテージNFTへの関心も増しています。そのため、今後マーケットがさらに拡大することが期待されています。

3-2.「Ordinal(オーディナル)」の特徴

①ブロックチェーン上に画像データが保存されている

Ordinalsと一般的なイーサリアムやポリゴンで発行されるNFTの違いは、NFTの画像データがブロックチェーン上に保存されている点です

Ordinalsはビットコインのブロックチェーン上に画像やファイルとトランザクション情報を結びつける技術を用いており、NFTの画像データがブロックチェーン上に直接保存されます。この技術により、ビットコインのブロックチェーン上でフルオンチェーンのNFTを容易に実現でき、多くのNFT事業者から注目を集めています。

②希少性が確保できる

イーサリアム上で発行されるNFTは、1回のトランザクションで無限にミントできるため、希少性が低く価値が下がる可能性があります。しかし、OrdinalsではNFTの作成や転送、保存にビットコインが必要であり、コストと供給量の制限によりデジタルアーティファクトの希少性を確保できます。ビットコインチェーン上のNFTは、スケーラビリティや利便性、供給量調整ではイーサリアムのNFTに劣る部分があるものの、ビットコインネットワーク内で完結しているため、安全性や耐久性、希少性に優れています。

③すでにNFT大手事業者が参入している

Ordinalsは2023年1月の公開以降すぐに注目を集め、2023年4月時点でいくつかのNFT大手事業者が参入しています。

具体的には、人気NFTプロジェクト「Bored Ape Yacht Club(BAYC)」を運営する「ユガ・ラボ(Yuga Labs)」が参入し、2月に「ビットコインパンクス(Bitcoin Punks)」というNFTを発行し、9.5BTC(約2700万円)で取引されました。また、ユガ・ラボは3月に「トゥエルブフォールド(TwelveFold)」というジェネレイティブアートコレクションのオークションを実施し、288点のビットコインNFTが出品され、24時間で約735BTC(約22.4億円)を集めました。さらに、3月にNFTマーケットプレイス「マジックエデン(Magic Eden)」もOrdinalsに対応したマーケットプレイスを立ち上げ、注目を集めています。これらの事例からも、Ordinalsの導入が急速に進んでいることがわかります。

4.「Badger Capsule」の今後の展開

4-1.さまざまなプラットフォームへの展開

Badger Capsuleは、2023年4月現在、マジックエデン上でリストされており、一部の作品はビットコインで購入することができます。また、「日本のビンテージNFT」というコンセプトで、日本国内のビンテージNFTに関連する情報を収集し、その記録を歴史に残すことを目指しているユーザーやアーティストによるコミュニティプラットフォームにも掲載されています。さらに、2023年4月11日には、ブロックチェーン関連のスタートアップ企業「インディースクエア(IndieSquare)」が運営するNFT発行プラットフォーム「HAZAMA BASE」でも販売が開始されました。また、「ライトニングネットワーク(LN)」決済にも対応しており、国内外のライトニングネットワークユーザーに対しても発信できるようになります。

Badger Capsuleは、今後もさまざまな通貨やデジタルウォレット、支払手段を用いて、多様なプラットフォームへの展開が進められることが期待されています。

5.まとめ

日本発のNFT「Badger Capsule」は、NFTの黎明期と呼ばれる時期に活躍した日本のアーティストたちを中心として2021年に作られたNFTのメモリアルコレクションのことを指し、今年1月のOrdinalの登場によって、Badger CapsuleをはじめとするビンテージNFTに大きな注目が集まっています。Ordinalはビットコインチェーン版のNFTとして、アイテムの希少性を確保しながら取引を行うことができるテクノロジーとなっており、今後さらに普及が進むと見られています。

Badger Capsuleは今回、そんなOrdinalを活用したフルオンチェーンNFTとして記録および公開され、今後はその対応プラットフォームがどのようなユーザーニーズに対して応えていくのか拡大の仕方が注目となるでしょう。

中島 翔

最新記事 by 中島 翔 (全て見る)

- ユニクロ運営会社に見るサステナビリティ経営|ファーストリテイリングの環境・社会貢献策を解説 - 2024年11月29日

- 急成長するDePIN、ソーラーファーム×ブロックチェーン 「Glow」が描く持続可能なエネルギーの未来 - 2024年11月27日

- ユニリーバのサステナビリティ戦略 – ブロックチェーンで実現する環境保護とトレーサビリティ - 2024年11月27日

- 脱炭素に向けた補助金制度ー東京都・大阪府・千葉県の事例 - 2024年10月22日

- 韓国のカーボンニュートラル政策を解説 2050年に向けた取り組みとは? - 2024年10月7日