一般社団法人カーボンニュートラル機構理事を務め、カーボンニュートラル関連のコンサルティングを行う中島 翔 氏(Twitter : @sweetstrader3 / @fukuokasho12))に解説していただきました。

目次

- GXリーグとは

1-1. GXリーグの概要

1-2. GXリーグ誕生の背景 - GXリーグにおける活動概要

2-1. 排出量取引制度(GX-ETS)

2-2. ルール形成を通じたグリーン市場の創造(市場ルール形成WG)

2-3. ビジネス機会創発(スタートアップ連携等)

2-4. 企業間交流の促進(GXスタジオ) - GXリーグがまとめたGX人材の4つのスキル

3-1. GXスキル標準の策定

3-2. GXアナリスト

3-3. GXストラテジスト

3-4. GXインベンター

3-5. GXコミュニケーター - まとめ

世界で脱炭素への動きが加速している中、日本国内においてもさまざまなアクションが行われています。中でも、「GXリーグ」は政府が主導している枠組みで、カーボンニュートラルへの移行に向けたチャレンジを果敢に行い、国際ビジネスで勝てる企業群がGXをリードしていく取り組みとなっています。

そして、2024年5月14日、GXリーグは新たに、情報開示や温暖化ガスの削減計画といったGXを進めるための役割と必要なスキルをまとめ、4つの人材類型に区分した「GXスキル標準」を公表しました。このスキルは、GXリーグ内で立ち上げたワーキンググループ(WG)「GX人材市場創造ワーキンググループ」によってとりまとめられたものとなっており、今後、我が国のGXを推進していく上での重要なポイントになるとして注目を集めています。

そこで今回は、GXリーグがまとめたGX人材の4つのスキルについて、その概要や内容などを詳しく解説していきます。

1. GXリーグとは

1-1. GXリーグの概要

GXリーグとは、日本の企業が2050年までにカーボンニュートラルを達成するために、サスティナブルな成長と社会変革を目指して設立された取り組みで、主に経済産業省によって運営されています。

「GX」とは、「Green Transformation(グリーントランスフォーメーション)」を略したもので、温室効果ガスを発生させる化石燃料から、太陽光発電や風力発電などといったクリーンエネルギー中心の社会へとシフトチェンジし、経済社会システム全体を変革しようとする取り組みのことを指します。

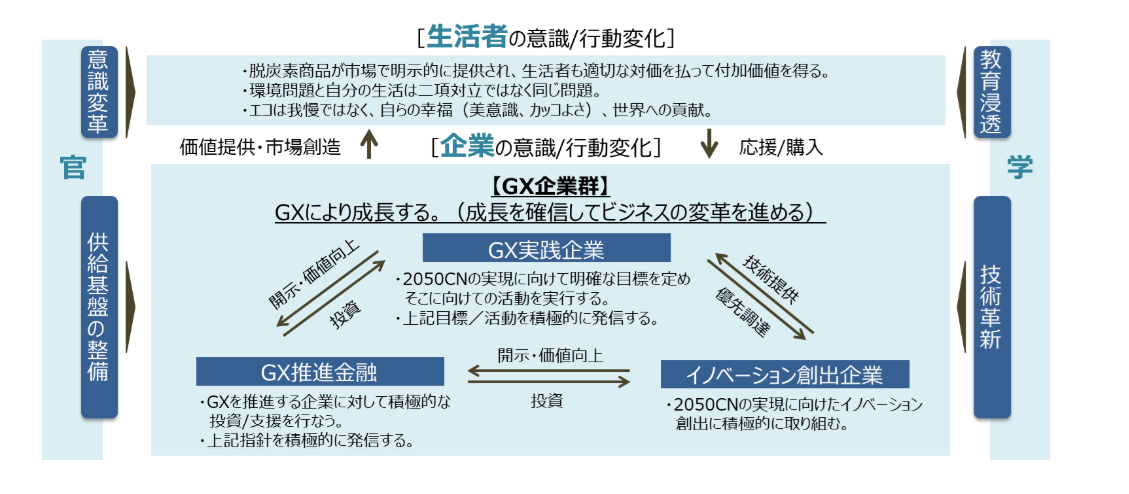

経済産業省では、2022年2月1日に「GXリーグ基本構想」を公表し、2023年度よりGXリーグの取り組みをスタートさせました。GXリーグ基本構想とは、GXリーグの実装に向けた詳細設計の議論と取り組みの実証を2022年度に進めていくために、GXリーグがどのような世界観を目指し、どのような企業とともに、どのような取り組みを、どのようなスケジュールで進めていくべきか、といった点についての基本的な指針を示したもの。下記に挙げる3つが目指すべき柱として提示されました。

- 企業が世界に貢献するためのリーダーシップのあり方を示す。

- GXとイノベーションを両立し、いち早く移行の挑戦・実践をした者が、生活者に選ばれ、適切に「儲ける」構造を作る

- 企業のGX投資が、金融市場、労働市場、市民社会から応援される仕組みを作る。

GXリーグ基本構想の公表以降、経済産業省は速やかに「GXリーグ設立準備事務局」を立ち上げ、本構想の示す方向性に賛同する「基本構想賛同企業」の募集をスタートするとともに、GXリーグの実装に向けた詳細設計の議論と取り組みの実証を進めてきました。

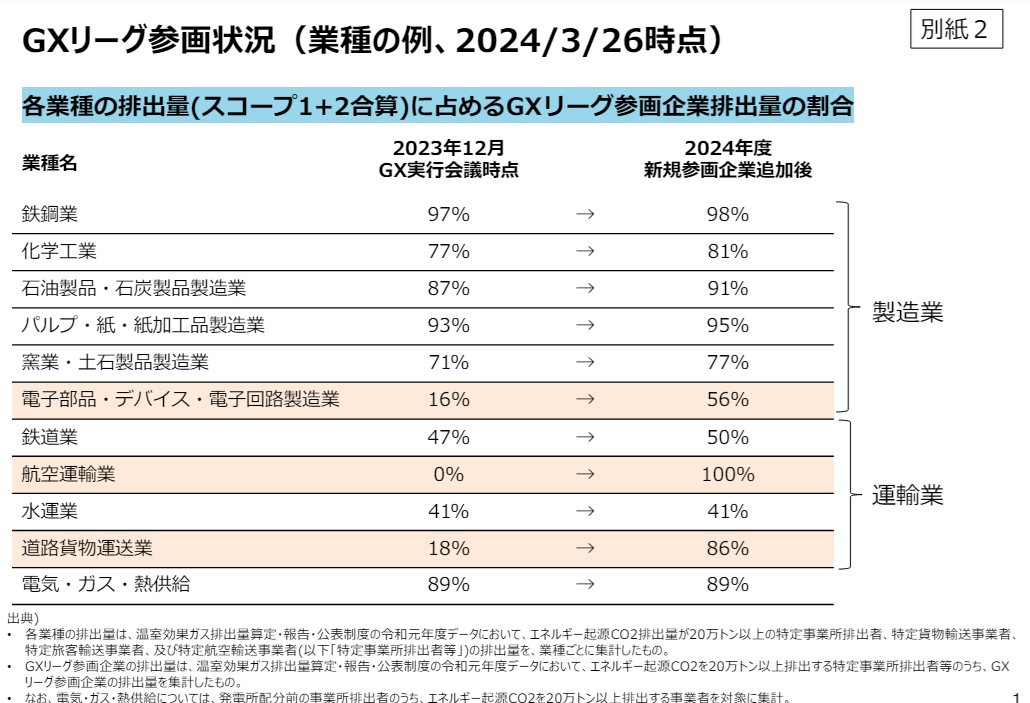

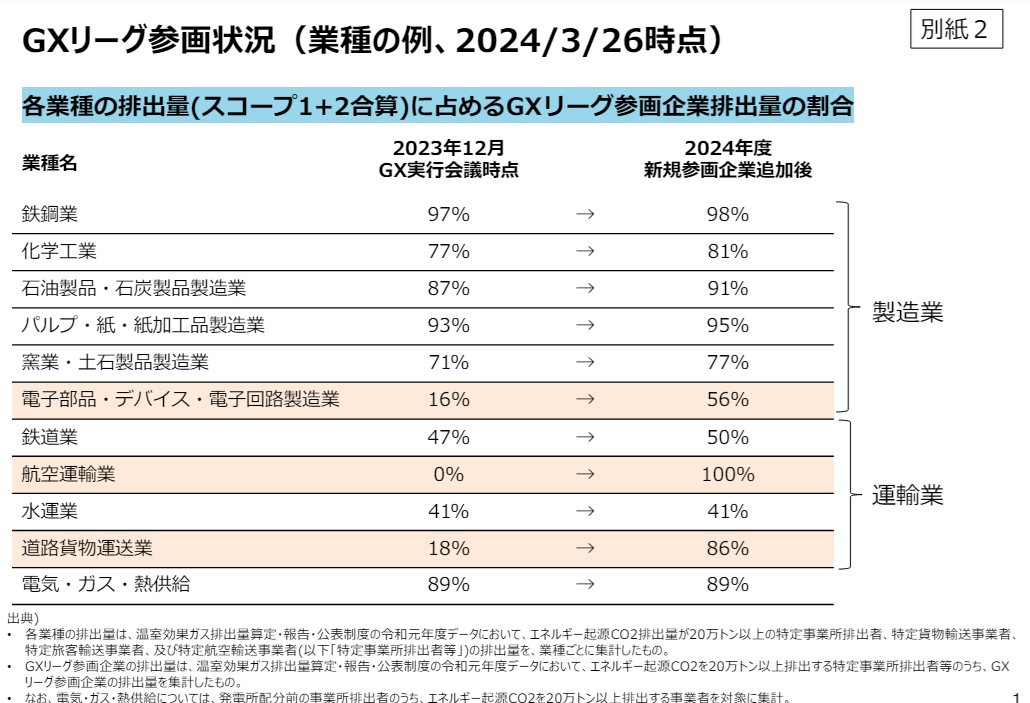

2024年3月27日の発表によると、2023年度において568者がGXリーグに参画しているほか、2024年度からは新たに179者が参画し、合計747者になったということで、国内における多くの企業がGXに向けた取り組みを強化していることが分かります。

なお、2024年度からは、航空、鉄道、陸運等の運輸セクターをはじめ、半導体などの製造業や不動産、情報通信業等、多岐にわたる業種の企業が新規に参画したということで、我が国の温室効果ガス排出量の5割超をカバーする枠組みとして、引き続き我が国のGXをリードしていくと表明しています。

1-2. GXリーグ誕生の背景

日本政府は、2020年10月に、2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする「カーボンニュートラル」を目指すことを宣言しました。また、2021年4月には、2030年度の新たな温室効果ガス排出削減目標として、2013年度から46%削減することを目指し、さらに 50%の高みに向けてチャレンジを続けるとの新たな方針を示しています。

こうした動きの中、日本がカーボンニュートラルを実現し、さらに世界全体のカーボンニュートラル実現にも貢献しながら、そのための対応を成長のチャンスとして捉え、産業競争力を高めていくためには、カーボンニュートラルにいち早く移行するためのチャレンジを行い、国際ビジネスで勝てるような「企業群」が、自ら以外のステークホルダーも含めた経済社会システム全体の変革である「GX」を牽引していくことが重要という見方が示されました。

そのため、GXに積極的に取り組む「企業群」が、官・学・金でGXに向けたチャレンジを行うプレイヤーとともに、一体となって経済社会システム全体の変革のための議論と新たな市場の創造のための実践を行う場として立ち上げられたのが、今回紹介している「GX リーグ」というわけです。GXリーグは、「リーダーシップ」をコンセプトとして掲げており、2050年のあるべき社会および企業像の実現をリードする未来企業の集合体となることを目指して、さまざまな活動を進めています。

では、次の項ではその活動概要について、簡単に説明していきます。

2. GXリーグにおける活動概要

2-1. 排出量取引制度(GX-ETS)

「排出量取引制度(GX-ETS)」は、GX投資と温室効果ガス削減および社会に対しての開示を実践する場となっており、参画企業は自ら削減目標を設定し、進捗を開示することによって目標達成に向けて取り組んでいます。

具体的には、GXリーグにおける自主的な排出量取引を行うマーケットで、排出量が多い企業が排出量の少ない企業から排出権を購入したり、自社で排出量を削減したりすることによって、脱炭素を促進する仕組みを構築しています。

なお、排出量取引制度(GX-ETS)は2023年度より実施されており、今後、排出量取引にかかる知見やノウハウの蓄積、必要なデータ収集を行い、公平性および実効性をより一層高めるための措置を講じた上で、2026年度より排出量取引を本格稼働させる予定だということです。

2-2. ルール形成を通じたグリーン市場の創造(市場ルール形成WG)

これは、将来のビジネス機会を踏まえ、新市場創造に向けて官と民でルール形成を行う場として位置付けられており、テーマ別に設定するルールワーキング・グループ(市場ルール形成WG)では、ルールの設計から、実証、さらには世界に向けた発信などを行っていくことを目指しています。

なお、市場ルール形成WGは、下記のようなテーマによって分けられています。

- GX経営促進WG

- 適格カーボン・クレジット WG

- GX人材市場創造WG

- グリーン商材の付加価値付け検討WG

- ボランタリーカーボンクレジット情報開示検討WG

2-3. ビジネス機会創発(スタートアップ連携等)

ビジネス機会創発では、カーボンニュートラルを前提とした新しいビジネスチャンスの創発に向けて、参画企業とGXに関連したスタートアップの連携および事業創発を支援する活動などを行っています。

2-4. 企業間交流の促進(GXスタジオ)

企業間交流の促進に関しては、気候変動対応に関する企業の関心事項や実務上の課題について、ディスカッションや情報交換を行っており、業界の垣根を越えて課題を共有し、自由に交流を行う場を提供しています。

実際、2023年度は、下記のようなテーマのもと参画企業間の交流が行われました。

- 第1回 CFP算定における取り組みと課題

- 第2回 サプライチェーン全体の取り組みと課題

- 第3回 ESG情報開示

- 第4回 サーキュラーエコノミー

- 第5回 ルール形成を通じたグリーン市場の創造

3. GXリーグがまとめたGX人材の4つのスキル

3-1. GXスキル標準の策定

2024年5月14日、GXリーグは新たに、情報開示や温暖化ガスの削減計画といったGXを進めるための役割と必要なスキルをまとめ、4つの人材類型に区分した「GXスキル標準」を公表しました。

GXスキル標準は、GXリーグ内で設置された「GX人材市場創造ワーキンググループ」によって整理が行われたもので、リーダー企業を担い、カーボンニュートラルや人工知能(AI)関連の研修を実施している「スキルアップNeXt」をはじめ、「清水建設」、「中国電力」、「東芝」などの15社が中心となり、議論が進められたということです。

具体的には、GX人材の育成を促進することを目指し、デジタル分野のITスキル標準やDXスキル標準などを参照して、GXにおいて要求されるスキルの組み立てが行われました。

なお、GXスキル標準は、組織全体の変革を目指して、全員に対して要求される「GXリテラシー標準」と、戦略策定、研究開発、開示などに必要となる「GX推進スキル標準」から成り立っています。

また、GX推進スキル標準は、GXアナリストを含む4つのカテゴリーに分類されているほか、人材育成において広く参照されている「ITSS(ITスキル標準)」をベースとして、独自の指標である「GXSSレベル標準」を定義しており、これが今後、人材育成と評価の基準として力を発揮することが期待されています。

下記は、その具体的なレベル定義です。

レベル1

GXの持つ重要性を理解し、基礎知識を有している。

レベル2

GXを推し進めるにあたって、上位の指導者のもとで、要求された関連業務を執行する。

プロフェッショナルとなるために不可欠な基本的知識や技能を有している。

レベル3

GXを推し進めるにあたって、業務領域や部門などの範囲を絞った業務をリードできる。

プロフェッショナルとなるために不可欠な基本的知識や技能を有している。

レベル4

プロフェッショナルとして、独力で自社のGX推進にあたる課題の発見や設定のほか、解決や実行までもをリードすることができる。

このように、GXスキル標準では、これまで曖昧で分かりづらかったGX人材のスキルについてより明確な定義付けを行うことによって、人材育成や採用の効率化を図っています。では、次の項からは、それぞれのスキルについて詳しく解説していきたいと思います。

3-2. GXアナリスト

「GXアナリスト」とは、GXを推し進めるにあたって、基準に従い、企業や組織の経済活動に伴うあらゆる状況について、目標設定、方法設計、分析実施を行う人材のことを言います。GXアナリストは、温室効果ガス排出量の算定や報告に用いられている国際的な基準「GHGプロトコル」をベースとして、組織や企業の直接的および間接的な排出量の算定を行います。

なお、主な業務内容としては、以下のような項目が含まれます。

- GHGプロトコルをベースとして、スコープ1・2・3の算定を実施する

※スコープ1・2・3とは、企業の事業活動に関係するさまざまな排出量の算定を行うもので、スコープ1は「事業者自らによる温室効果ガスの直接排出(燃料の燃焼、工業プロセス)」、スコープ2は「他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出」、スコープ3は「スコープ1、2以外の間接排出(事業者の活動に関連する他社の排出)」と定められています。

- 開示情報を見さだめて、どの程度の削減計画を目指すのかを判断し、適切な算定方法を立案する

- 算定目標を経営ボードに提案したうえで、削減計画との協力を行う

また、必要とされるスキルには、以下のような項目が含まれます。

- それぞれの排出源の算定必要性および優先度を判断するスキル

- 削減計画化業務と協力するスキル

- 開示業務と連携するスキル

3-3. GXストラテジスト

「GXストラテジスト」とは、GXを推し進めるにあたって状況情報の分析を行い、環境指標と経済指標の両面を考慮した計画の立案と承認を得ることができる人材のことを言います。具体的には、要請に応じて必要な算定や分析業務を実施し、アナリストに比べてより経済指標との関連性が高い分析を担当する役割を担っています。

なお、主な業務内容としては、以下のような項目が含まれます。

- GHGプロトコルをベースとして、スコープ1・2・3の算定結果を分析する

- 開示情報を見さだめて、経済指標とのバランスを考慮した削減策を立案する

- 削減計画を経営ボードに提案したうえで、企画および実行組織との協力を行う

また、必要となるスキルには、以下のような項目が含まれます。

- 各企画組織や実行組織と協力するスキル

- 開示業務と連携するスキル

など

3-4. GXインベンター

「GXインベンター」とは、GXを進めるにあたって、環境指標と経済指標の両面において大きく推し進める重要なビジネスやテクノロジーを発見および開発することができる人材のことを言います。

3-5. GXコミュニケーター

「GXコミュニケーター」とは、GXを推し進めるにあたって、主にそれぞれのステークホルダーとの対話や交渉を介して、自社の計画の実現をリードすることができる人材のことを言います。GXインベンターとGXコミュニケーターについては、今回公表された「Ver1.0」時点では詳細な定義が完了していないため、参考情報として取り扱われています。

このように、「GXスキル標準」では、GXを進めるための役割と必要なスキルが4つの人材類型として区分されており、各類型の人材が担う役割やスキルによってレベル1〜4を明確にすることによって、育成や評価をしやすくするシステムが採用されています。

ただ、資料の中では、「GXを推し進める人材は、プロセスにおける他の類型とのつながりを積極的に構築したうえで、他類型の巻き込みや他類型への手助けを行うことも重要である」と示されており、それぞれが適宜協力することによって、日本国内におけるGXがさらに進んでいくことが期待されています。

4. まとめ

現在、日本全体がカーボンニュートラルの実現に動いており、「2050年カーボンニュートラル」宣言で示された削減目標を達成するためには、より多くの企業が高い温室効果ガス排出量削減目標を掲げ、積極的に取り組んでいくことが不可欠となっています。

そんな中、GXリーグはこうした企業の参画を募って新たなマーケットを作り出すことを目指しており、我が国のGXを牽引する存在としてさまざまな取り組みを実施しています。そして、今回、新たにGX人材の4つのスキルが公表されたことによって、これまで懸念されてきた「GX人材の定義が曖昧なことから習得すべき能力が分からず、企業側も採用しづらい」という課題を克服し、GXの推進をより一層スピードアップさせていくことが期待されています。

すでにGXリーグに参画している企業も、まだしていないという企業も、これをきっかけにGXリーグへの理解を深め、自社に必要なGX人材を見極めながら、カーボンニュートラルへの取り組みをリードするような企業を目指してみてはいかがでしょうか。

中島 翔

最新記事 by 中島 翔 (全て見る)

- ユニクロ運営会社に見るサステナビリティ経営|ファーストリテイリングの環境・社会貢献策を解説 - 2024年11月29日

- 急成長するDePIN、ソーラーファーム×ブロックチェーン 「Glow」が描く持続可能なエネルギーの未来 - 2024年11月27日

- ユニリーバのサステナビリティ戦略 – ブロックチェーンで実現する環境保護とトレーサビリティ - 2024年11月27日

- 脱炭素に向けた補助金制度ー東京都・大阪府・千葉県の事例 - 2024年10月22日

- 韓国のカーボンニュートラル政策を解説 2050年に向けた取り組みとは? - 2024年10月7日