一般社団法人カーボンニュートラル機構理事を務め、カーボンニュートラル関連のコンサルティングを行う中島 翔 氏(Twitter : @sweetstrader3 / @fukuokasho12))に解説していただきました。

目次

- グリーンフィンテックとは

1-1. グリーンフィンテックの概要

1-2. グリーンフィンテックが注目される背景 - グリーンフィンテックの分類

- 国内における動向

3-1. 東京都の「『国際金融都市・東京』構想2.0」

3-2. 「e-dash」と「JCB」の取り組み - 国外における動向

4-1. 欧州での普及拡大

4-2. イタリア・メディオラヌム銀行の「フロウェ(Flowe)」

4-3. スウェーデンのフィンテック企業「Doconomy」 - まとめ

環境問題対策が世界中で進められる中、「グリーンフィンテック(Green Fintech)」が注目を集めています。

グリーンフィンテックは、特に環境意識の高い欧州各国で広く採用されている考え方です。消費者が自身の行動による環境負荷を把握し、エコフレンドリーな行動につなげるために、金融技術を活用してサポートするものです。

近年では、日本でも関連する取り組みが進められ、カーボンニュートラルに向けた新たな道筋として期待されています。今回は、グリーンフィンテックの概要、現状、実際の活用事例について詳しく解説していきます。

1. グリーンフィンテックとは

1-1. グリーンフィンテックの概要

グリーンフィンテックとは、「金融」を意味する「ファイナンス(Finance)」と「情報技術」を意味する「テクノロジー(Technology)」を結びつけた「フィンテック(FinTech)」に、「環境保護」を意味する「グリーン(Green)」を組み合わせた取り組みのことを指します。

特に、1990年代以降に生まれた「デジタル・ネイティブ」世代は、早くから最先端テクノロジーを活用した金融サービスに親しんでいます。この世代を中心にグリーンフィンテックが広がりを見せています。

デジタル・ネイティブ世代は、スマートフォンを使った手軽で便利な取引を好む傾向があり、環境保護や社会課題に対する意識も高いです。学校教育で「SDGs(持続可能な開発目標)」を学んだ「SDGsネイティブ」世代でもあります。

近年、デジタルおよびSDGsネイティブ世代が消費市場を牽引する時代となっています。これに伴い、消費者が簡単に環境保全や脱炭素に貢献できるアプリや金融サービスを提供する企業が増加しています。

1-2. グリーンフィンテックが注目される背景

グリーンフィンテックが注目を集める要因は多岐にわたりますが、まず第一に環境意識の高まりが挙げられます。近年、地球温暖化や森林破壊、海洋汚染、水質汚染、大気汚染など、さまざまな環境問題が深刻化し、その対策が急がれています。

実際、世界では「SDGs(持続可能な開発目標)」や「パリ協定」などが採択され、気候変動に関する国際的な目標のもとで積極的な取り組みが進められています。多くの国で環境に関する厳格な規制が設けられ始めており、企業に対してサステナブルな経営を求める声が高まっています。これに対応するため、政府によるインセンティブの導入も行われています。

さらに、ESG(環境、社会、ガバナンス)投資の重要性も増しており、投資家は環境に配慮した企業に投資することでリスク管理を行いつつ、長期的な収益を目指しています。このように、環境意識の高まりがグリーンフィンテックの普及を後押ししています。

デジタルテクノロジーの進歩も、グリーンフィンテックが注目を集める要因の一つです。特に、ブロックチェーンや人工知能(AI)、ビッグデータなどのテクノロジーの台頭により、金融機関の口座情報やクレジットカードの支払い履歴といったデータがオープン化され、より透明性の高いサービスが提供できるようになりました。これにより、インターネットバンキングに代表される金融業界のデジタル化が進んでいます。

これらの背景から、グリーンフィンテックはサステナブルな未来に向けた革新的な金融ソリューションとして注目されています。

2. グリーンフィンテックの分類

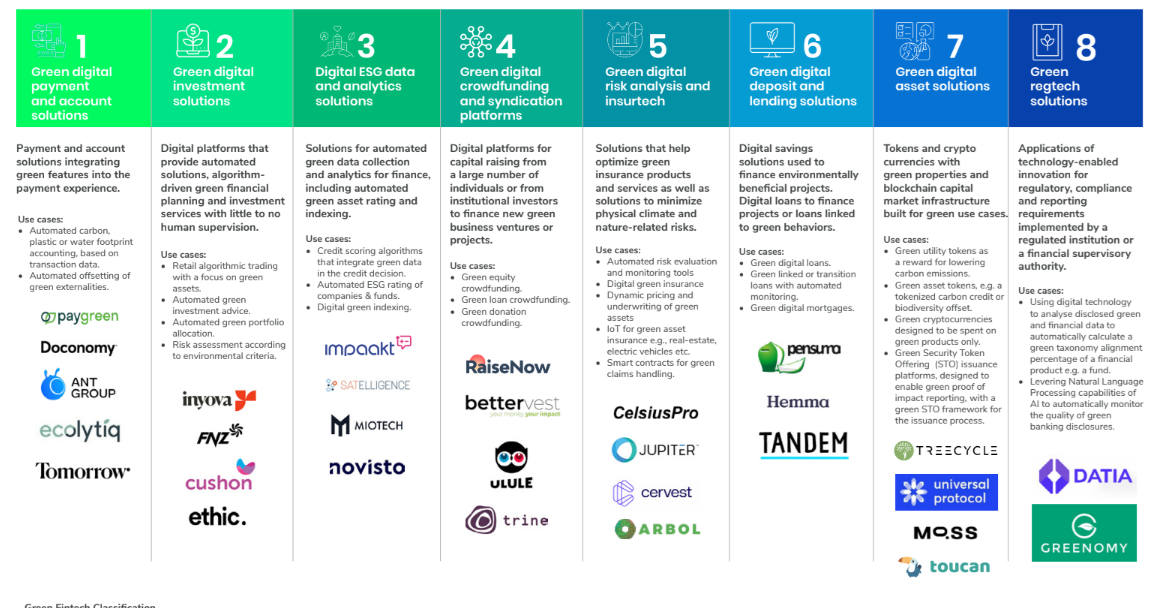

スイスを拠点とする非営利団体「The Green Digital Finance Alliance(GDFA)」は、「スイス国際金融事務局(SIF)」の後押しを受けて設立されたイニシアチブ「Swiss Green Fintech Network(SGFN)」とともにグリーンフィンテックに関するレポートを発表しました。このレポートでは、グリーンフィンテック・ソリューションについて以下のように定義しています。

「SDGsを意図的にサポートし、サスティナビリティリスクを削減する技術革新を金融プロセスや商品に適用すること」

具体的には、グリーンフィンテックは以下の8つのカテゴリに分類されています。

1. グリーンデジタル決済・口座ソリューション

グリーン機能を支払い体験に統合した決済および口座ソリューションです。取引データを基に二酸化炭素やプラスチック、水の排出量を自動計算し、グリーン外部性を自動相殺する機能が含まれます。

2. グリーンデジタル投資

自動化されたソリューションやアルゴリズムによるグリーン財務計画や投資サービスを提供するデジタルプラットフォームです。グリーン資産にフォーカスした小売アルゴリズム取引や、自動化されたグリーン投資アドバイス、環境基準に沿ったリスク評価が含まれます。

3. デジタルESGデータと分析

自動化されたグリーン資産評価やインデックス付けを行うソリューションです。与信判断にグリーンデータを統合する信用スコアリングアルゴリズムや、企業およびファンドの自動化されたESG評価が含まれます。

4. グリーンデジタルクラウドファンディングとシンジケーションプラットフォーム

新たなグリーンビジネスベンチャーやプロジェクトに対して資金を提供するデジタルプラットフォームです。国内外のグリーンプロジェクトの資金調達を目的とした「グリーンローン」におけるクラウドファンディングが含まれます。

5. グリーンデジタルリスク分析とインシュアテック

「インシュアテック(InsurTech)」は、保険業務にテクノロジーを取り入れるものです。グリーンデジタルリスク分析とインシュアテックでは、グリーン保険商品やサービスの最適化に役立つソリューションや自然関連のリスクを最小限に抑えるソリューションが含まれます。自動化されたリスク評価および監視ツールやデジタルグリーン保険、IoTを活用したグリーン資産保険も含まれます。

6. グリーンデジタル預金・融資

エコフレンドリーなプロジェクトに資金を提供するためのデジタル貯蓄ソリューションやデジタルローンです。グリーンデジタルローンや自動モニタリング付きのトランジションローン、エコフレンドリーなデジタル住宅ローンが含まれます。

7. グリーンデジタル資産

グリーンな特性を持つトークンや仮想通貨、グリーンなユースケースを想定したブロックチェーンマーケットのインフラです。二酸化炭素排出量削減のインセンティブとしてのグリーンユーティリティトークンや、トークン化されたカーボンクレジット、エコフレンドリーな仮想通貨が含まれます。

8. グリーンレグテック

「レグテック(RegTech)」とは、法規制に効率的・効果的に対応する技術や動きのことです。グリーンレグテックには、規制対象機関や金融監督当局が実施する規制、コンプライアンス、報告要件に対応する技術が含まれます。具体的には、グリーンデータと金融データの分析、自動的なグリーン分類の整合率計算、AIの自然言語処理機能を活用したグリーンバンキングの開示品質の監視などが挙げられます。

3. 国内における動向

3-1. 東京都の「『国際金融都市・東京』構想2.0」

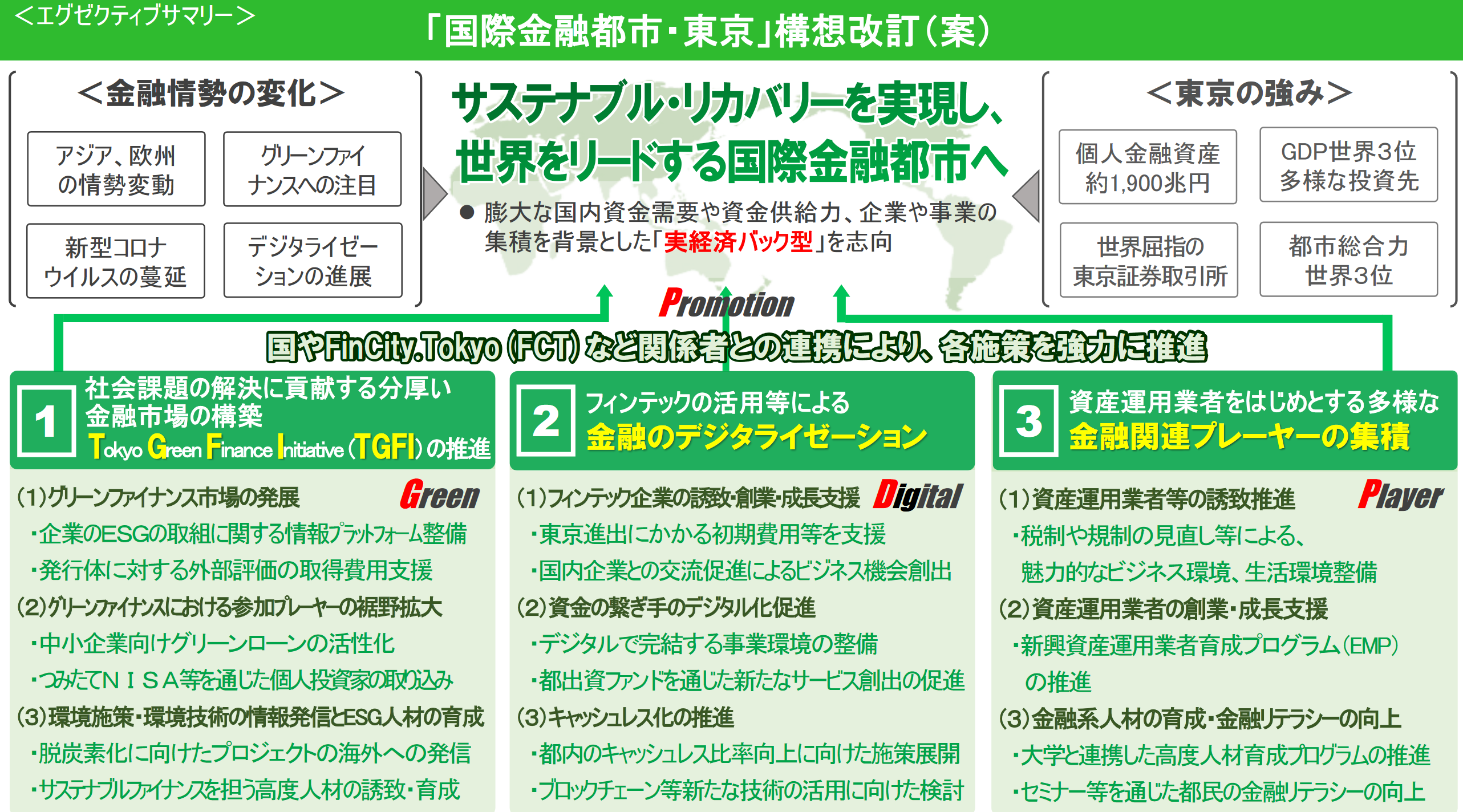

東京都は、2021年、東京のグリーンファイナンス発展に向けた戦略的な取り組みである「Tokyo Green Finance Initiative(TGFI)」を取りまとめるとともに、その内容を最優先の取り組みとする「『国際金融都市・東京』構想2.0」を策定しました。

「『国際金融都市・東京』構想2.0」では、具体的な施策として、「社会的課題の解決に貢献する分厚い金融市場の構築~Tokyo Green Finance Initiative の推進~」、「フィンテックの活用等による金融のデジタライゼーション」、「資産運用業者をはじめとする多様な金融関連プレーヤーの集積」が掲げられ、東京都の強みを活かしつつ、国際金融都市としての地位を確立するため、「グリーン」と「デジタル」をベースとして、ざまざまな金融関連事業者を集積させようとする取り組みがスタートされました。

3-2. 「e-dash」と「JCB」の取り組み

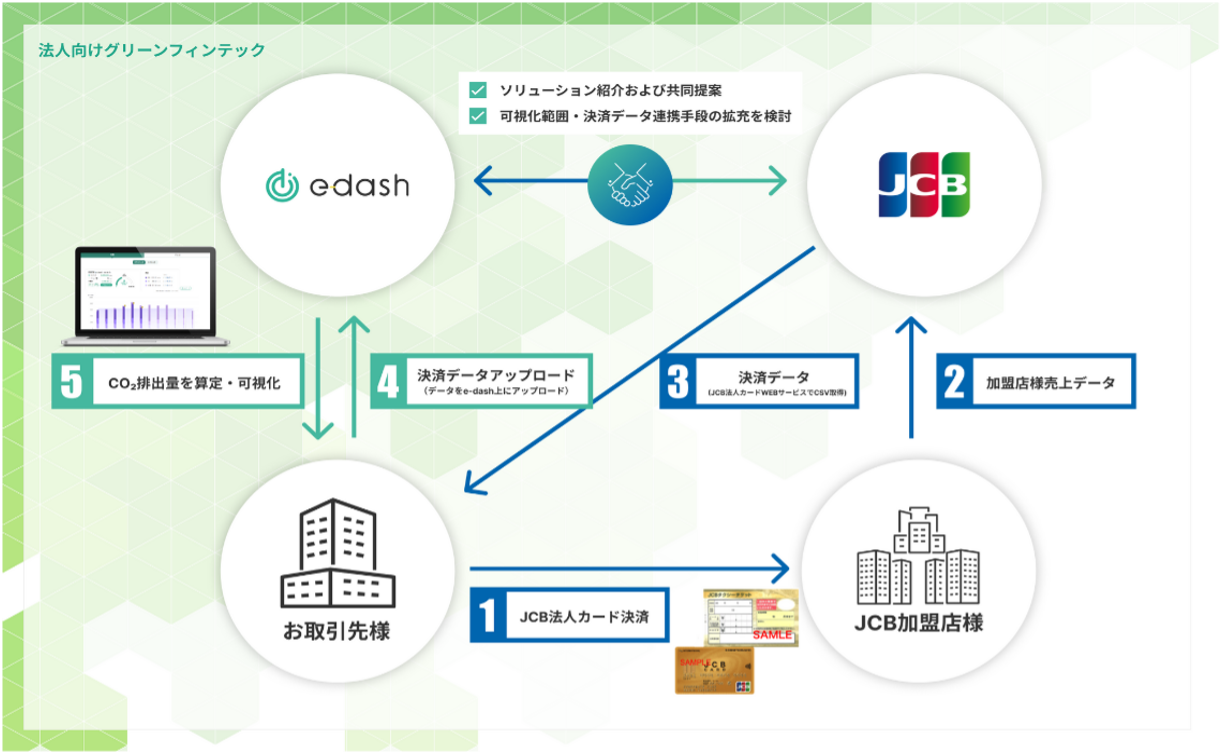

2023年1月26日、二酸化炭素排出量可視化のクラウドサービス「e-dash」を提供する「e-dash株式会社」が、「株式会社ジェーシービー 」と業務提携し、JCB法人カードの決済データに基づいて二酸化炭素排出量を可視化する、法人向けグリーンフィンテックの提供をスタートすることを明らかにしました。

法人向けグリーンフィンテックとは、経費精算業務の効率化や内部統制強化などといった観点で多くの企業が導入しているJCB法人カードのことを指し、二酸化炭素排出量を可視化する国内初の法人向けサービスとして知られています。

具体的には、JCB法人カードの利用明細データを二酸化炭素排出量可視化のクラウドサービス「e-dash」に連携することによって、二酸化炭素排出量を算定することができると説明されています。

発表によると、まずは温室効果ガス排出量の算定・報告をする際に用いられる国際的な基準である「GHGプロトコル」のScope3カテゴリ6(出張)を対象範囲とし、公共交通機関(新幹線・タクシー)でJCB法人カードを利用した際の交通費に基づく二酸化炭素排出量の算出が可能になるということです。

なお、両社は今後も、JCBの自社で国内すべての加盟店との契約を担う「シングルアクワイアリング」、e-dashの「手軽に算定可能な仕組み」といった強みを活用して、可視化範囲のさらなる拡大や算定手段の拡充など、ユーザーにとって汎用性および利便性の高い革新的なグリーンフィンテックを提供できるよう努めていくとしています。

4. 国外における動向

4-1. 欧州での普及拡大

冒頭でも触れた通り、グリーンフィンテックは環境意識が高いとされる欧州各国で特に幅広く取り入れられており、この背景には、脱炭素と経済成長を両立させる「欧州グリーンディール」の存在があると考えられています。

欧州グリーンディールとは、EUが2019年に打ち出した成長戦略のことを指し、2050年のカーボンニュートラルや、経済成長と資源利用の調和などを主要な目標として掲げています。

そして、この成長戦略が発表されたことを受けて、欧州各国が環境保護と経済活動の両立を目指して、多岐にわたる充実した支援制度を導入していることが、欧州におけるグリーンフィンテックの普及拡大につながっています。

では、次からは具体的な事例をいくつか紹介します。

4-2. イタリア・メディオラヌム銀行の「フロウェ(Flowe)」

イタリアの銀行グループである「メディオラヌム銀行(Banca Mediolanum)」は、2020年にグリーンデジタルバンクである「フロウェ(Flowe)」を設立したことを発表しました。

メディオラヌム銀行では、再生樹木でできたカードと、物理的なカードを伴わないバーチャルカードを展開しており、これらのカードを利用して決済をすると、買い物にあたって排出された二酸化炭素の量が表示される仕組みとなっています。

また、このカードで100回決済するごとにグアテマラに1本の木を植樹するというサービスも提供しており、ユーザーはフロウェアプリを通じて、植樹された木の成長を確認することも可能だということです。

なお、フロウェは、ミレニアル世代以下の比較的若い世代を主なターゲット層として挙げており、こうした世代は自らがサステナブルな生活を営むことに大きな関心を持っているため、環境問題に積極的に取り組む企業を評価するようになってきているとしています。

4-3. スウェーデンのフィンテック企業「Doconomy」

スウェーデンのフィンテック企業「Doconomy」は、日々の消費活動における二酸化炭素排出量を測定および管理できるクレジットカード「DO」を展開しており、DOを使って商品やサービスを購入すると、その商品・サービスの購入がもたらす二酸化炭素排出量が自動計算されるということです。

また、ユーザーはアプリ上で二酸化炭素排出量を確認できるほか、「二酸化炭素削減プロジェクト」への投資により自身の排出量の埋め合わせをすることも可能だということで、具体的には、「ストーブを低燃費なものに取り換える」、「風力発電所を建設する」など、国連が認定した二酸化炭素削減プロジェクトに投資することができるとしています。

また、プレミアムカードである「DO Black」には、二酸化炭素排出量に応じて利用が制限されるという機能がプラスされています。

5. まとめ

欧州を中心に世界中で広がりつつあるグリーンフィンテックは、グリーンファイナンスを実現するためのアプローチ方法の1つであり、テクノロジーが急速に進歩している今、大きな注目を集めています。

実際、日本においてもキャッシュレス化が大きく進んでおり、今後、フィンテックは社会のインフラを担う分野としてさらなる発展が期待されています。

そして、こうした動きに伴って、より多くの企業がグリーンフィンテックを活用したサービスを展開していくことが予想されるため、脱炭素やESG投資の観点からも、最新の動きをしっかりとチェックすることをおすすめします。

中島 翔

最新記事 by 中島 翔 (全て見る)

- ユニクロ運営会社に見るサステナビリティ経営|ファーストリテイリングの環境・社会貢献策を解説 - 2024年11月29日

- 急成長するDePIN、ソーラーファーム×ブロックチェーン 「Glow」が描く持続可能なエネルギーの未来 - 2024年11月27日

- ユニリーバのサステナビリティ戦略 – ブロックチェーンで実現する環境保護とトレーサビリティ - 2024年11月27日

- 脱炭素に向けた補助金制度ー東京都・大阪府・千葉県の事例 - 2024年10月22日

- 韓国のカーボンニュートラル政策を解説 2050年に向けた取り組みとは? - 2024年10月7日