一般社団法人カーボンニュートラル機構理事を務め、カーボンニュートラル関連のコンサルティングを行う中島 翔 氏(Twitter : @sweetstrader3 / @fukuokasho12))に解説していただきました。

目次

- カーボンニュートラルとは

1-1. カーボンニュートラルの概要

1-2. 国内企業の取り組み動向 - 排出量算定に関するツール

2-1. 日本商工会議所「CO₂チェックシート」

2-2. 環境省「LAPSS」

2-3. 株式会社タンソーマンGX「タンソチェック」 - 再生可能エネルギー関連ツール

3-1. 環境省「太陽光発電設置可能性簡易判定ツール」

3-2. 環境省「再エネ・省エネ措置かんたん検討ツール」

3-3. 環境省「REPOS」 - サプライチェーン管理ツール

4-1. 株式会社三井住友銀行「Sustana」

4-2. 「富士通株式会社」サプライチェーンのCO2排出量算定・可視化サービス - 報告・監査ツール

5-1. 環境省「EEGS」

5-2. 株式会社日立システムズ「Persefoni」 - まとめ

2024年現在、SDGs(持続可能な開発目標)や、ESG(環境・社会・企業統治)の考え方が広く浸透しており、企業における脱炭素経営の重要性が一層高まっています。

しかし、具体的な取り組みを始めるにはどこから着手すればよいのか、どのような準備が必要か分からない企業も少なくありません。

そこで今回は、カーボンニュートラルを目指すにあたって、企業が脱炭素を考える際に役立つツールをいくつか紹介します。

1. カーボンニュートラルとは

1-1. カーボンニュートラルの概要

カーボンニュートラルとは、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出を、人為的に吸収または除去することによって、実質的に排出量をゼロにすることを指します。ここで「実質的」というのは、排出量を完全にゼロにするのではなく、排出された分を同じ量だけ吸収または除去することで、排出量を相殺することを意味します。

吸収の例としては、積極的に植樹を行い、森林の光合成により大気中の二酸化炭素を減少させることが挙げられます。除去の例としては、空気中の二酸化炭素を集めて地中に埋めるCCS(Carbon dioxide Capture and Storage:二酸化炭素回収・貯留)技術がよく利用されています。

産業革命以降、人類のさまざまな活動により温室効果ガスの排出が急増し、これが気候変動を引き起こしています。これに伴い、地球温暖化が進行し、世界各地で自然災害が頻発しています。

こうした状況を受けて、近年、世界中でカーボンニュートラルを目指す動きが活発化しています。日本国内でも、2020年10月26日に「2050年までにカーボンニュートラルを目指す」ことが宣言されました。

カーボンニュートラルの実現は、今や世界の共通目標となっており、さまざまな取り組みが展開されています。次の項では、国内企業の取り組み動向について簡単に紹介します。

1-2. 国内企業の取り組み動向

環境省が発表した資料によると、2023年9月30日時点で以下のような状況が報告されています。

気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)

TCFDは、企業の気候変動への取り組みや影響に関する財務情報を開示するための枠組みです。世界では4,831機関(うち日本は1,454機関)の金融機関、企業、政府などが賛同を表明しており、日本の賛同表明数は世界第1位(アジア第1位)となっています。

SBT(Science Based Targets)

SBTは、「パリ協定」に基づき、世界の気温上昇を産業革命前より2℃を十分に下回る水準(Well Below 2℃)に抑えることを目指すため、企業が設定する温室効果ガス排出削減目標です。世界では3,487社(うち日本企業は601社)が認定されており、日本の認定企業数は世界第1位(アジア第1位)です。

RE100(Renewable Energy 100%)

RE100は、事業活動で消費するエネルギーを100%再生可能エネルギーで調達することを目標とする国際的イニシアチブです。世界では419社(うち日本企業は83社)が参加しており、日本の参加企業数は世界第2位(アジア第1位)です。

このように、日本の企業は環境に対する意識が高く、国全体としてカーボンニュートラルへの取り組みを積極的に進めています。企業においても、脱炭素経営を優先事項として位置付ける傾向が強まっており、排出量の測定やエネルギーの管理を行うためのツールの需要が拡大しています。

次の項では、企業が脱炭素経営を目指すにあたって役立つツールを用途ごとに紹介していきます。

2. 排出量算定に関するツール

2-1. 日本商工会議所「CO₂チェックシート」

日本商工会議所では、自社のエネルギー使用量や二酸化炭素の排出量を簡単に「見える化」できるツール「CO2チェックシート」を無料で提供しています。

このツールは、「知る」、「測る」、「減らす」というステップを踏むことによって、より効果的に活用することができると説明されています。

CO2チェックシートの特長としては、環境省の「温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度」における排出係数を利用して、二酸化炭素の排出量を算出する仕組みが採られていること、また、電力・灯油・都市ガスなどのエネルギー種別に、毎月の使用量・料金をExcelシートに入力・蓄積することによって、排出量が自動的に計算されることなどが挙げられます。

また、計測する開始月は、自社の決算月に合わせるなど自由に設定が可能なほか、電力は契約している電力会社別、電気を多く使う時間帯別など、利用形態に応じて細かく設定することができるなど、利便性の高いサービスとなっています。

さらに、最新の「排出係数」や「単位発熱量」のデータを日本商工会議所が毎年無料で提供しているため、算定にかかる面倒なプロセスを省くことが可能です。

2-2. 環境省「LAPSS」

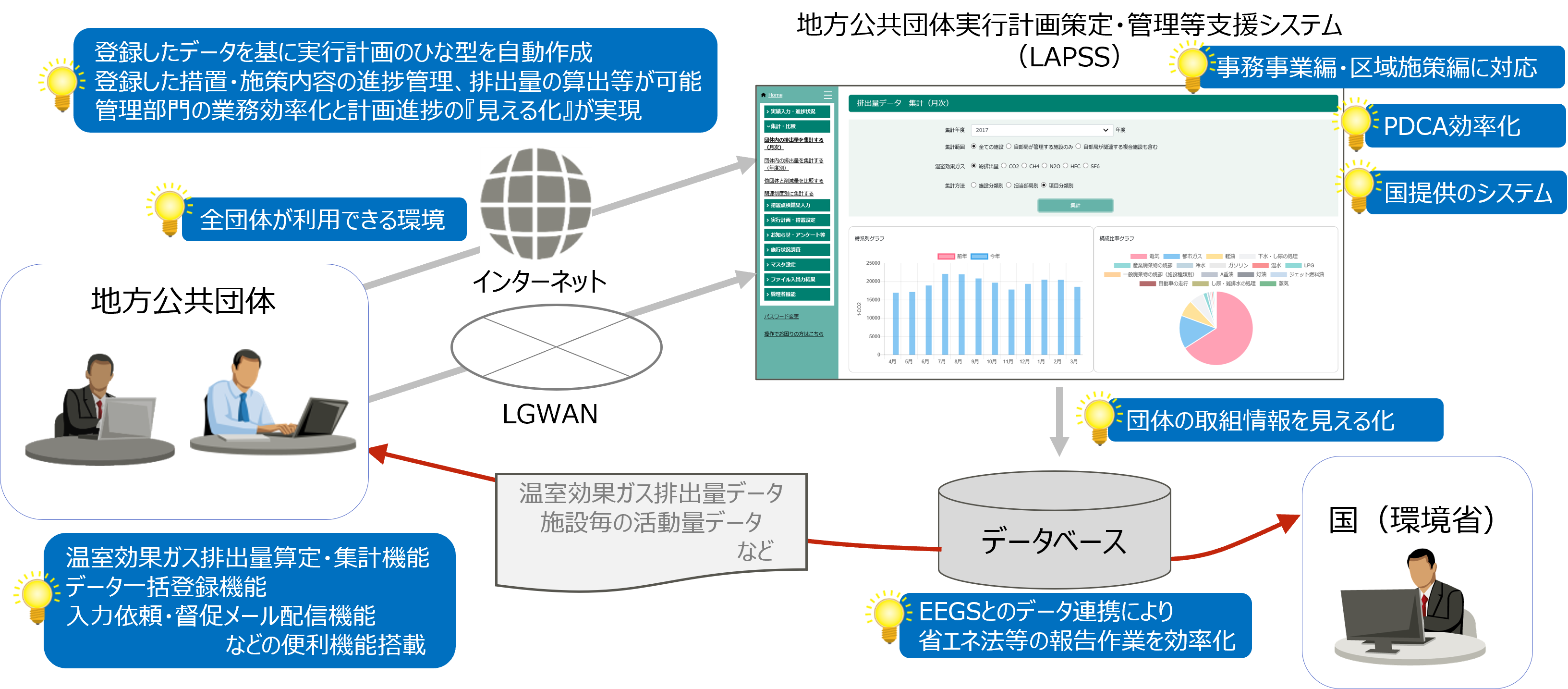

「LAPSS(Local Action Plan Supporting System)」とは、環境省が開発する、地方公共団体実行計画(事務事業編・区域施策編)における温室効果ガス総排出量の算定・管理の支援等を目的としたシステムのことを指し、LAPSSを利用することによって、実行計画の策定や運用に必要となる事務負担を軽減すること、排出量算定における精度を向上することができると期待されています。

また、実行計画のPDCAサイクル高度化に向けた、各団体のニーズに合った情報提供も行っているということです。

なお、PDCAサイクルとは、「Plan(計画)」、「Do(実行)」、「Check(測定・評価)」、「Action(対策・改善)」の仮説および検証型プロセスを循環させ、マネジメントの品質を高めようという概念のことを言います。

このほか、LAPSSに新たに登録した地方公共団体の職員向け、およびすでに利用している地方公共団体の職員向けに、LAPSSの機能や操作方法についての勉強会を定期的に開催しているということで、こちらを活用することによって、より効果的にLAPSSを利用することが可能になります。

2-3. 株式会社タンソーマンGX「タンソチェック」

「GX(グリーントランスフォーメーション)」に取り組む「株式会社タンソーマンGX」が提供している「タンソチェック」は、利用料0円ではじめられる二酸化炭素の見える化サービスです。

最短1分で無料アカウントを作成するだけで、二酸化炭素排出量の記録や自動算出、グラフでの可視化が可能となっており、直感的に操作できるUIにおいて書類をアップロードし、必要項目をプルダウンで選択するだけで作業が完了するという分かりやすさが特徴です。

また、スコープ1、スコープ2、スコープ3を切り分けてデータ化するだけでなく、電気料金やガソリン代金などその他の料金データの一括管理も可能となっています。

3. 再生可能エネルギー関連ツール

3-1. 環境省「太陽光発電設置可能性簡易判定ツール」

「太陽光発電設置可能性簡易判定ツール」とは、環境省が手がけている、地方公共団体の保有する建築物への太陽光発電設備設置可能性を簡易的に把握することを目的としたツールです。

このツールには、設置可否判断の課題解決をサポートする役割が期待されており、簡易判定で得られた結果を基にして、設置可能性が高い建築物のスクリーニング(ふるい分け)を行うことによって、対象建築物における太陽光発電設備の導入計画立案や事業化を促進するということです。

3-2. 環境省「再エネ・省エネ措置かんたん検討ツール」

「再エネ・省エネ措置かんたん検討ツール」とは、環境省が手がけている、地方公共団体での再生可能エネルギーや省エネルギーの設備導入、および措置導入にかかる効果を試算するためのツールです。

特徴としては、温室効果ガス削減量算出に加え、投資額や削減コストの経済的評価が可能なこと、専⾨知識がなくても、簡易な⼊⼒で誰でも算出が可能なこと、また、専⽤端末が必要なく、Excel が搭載されているパソコンさえあれば誰でも算出が可能なことなどが挙げられます。

また、具体的な活用方法に関しては、対象建物についての建物⽤途や延床⾯積、エネルギー使⽤量や料⾦、設備状況などのデータを収集し、本ツールへ⼊⼒することによって、試算を⾏うことができるということです。

3-3. 環境省「REPOS」

「REPOS」とは、環境省が手がける再生可能エネルギーの情報提供システムで、全国および地域別の再生可能エネルギー導入についてのポテンシャル情報などを、データと地図で可視化したウェブサイトとなっています。

再生可能エネルギーとしては、太陽光、風力、中小水力、地熱、地中熱、太陽熱がカバーされており、それぞれのエネルギーの、全国における導入ポテンシャルを一目で確認することが可能です。

4. サプライチェーン管理ツール

4-1. 株式会社三井住友銀行「Sustana」

「Sustana」とは、株式会社三井住友銀行によって提供されているツールで、グローバル基準である「GHGプロトコル」を採用し、サプライチェーン排出量算定に必要なデータベースを搭載した二酸化炭素の排出量算定および削減支援クラウドサービスとなっています。

具体的には、自社(スコープ1、2)およびサプライチェーン(スコープ3)の二酸化炭素排出量が算定可能で、各種レポートの作成を効率化することができます。

また、簡単な設定だけで、最短5分で二酸化炭素の排出量算定がスタートできるほか、算定を進めながら柔軟に算定範囲を広げていくことも可能なため、自社の最も活用しやすい形で効果的に導入できるというメリットがあります。

さらに、年次・月次の削減目標を設定することによって、達成状況を細かくモニタリングし、いち早く削減活動に活かすことができるなど、継続的かつ計画的に脱炭素への取り組みを進めることが可能です。

4-2. 「富士通株式会社」サプライチェーンのCO2排出量算定・可視化サービス

富士通株式会社が提供している「サプライチェーンのCO2排出量算定・可視化サービス」とは、富士通グループでのカーボンニュートラル実現に向けた取り組みで得たノウハウを反映させたもので、企業が直接排出する二酸化炭素に加えて、サプライチェーンにおける間接的な二酸化炭素排出量も含めて算出・可視化、および削減に向けた支援を行うものとなっています。

具体的には、工場や事業所ごとの燃料や電力の使用量などのデータおよび製品の製造や輸送などサプライチェーン上で発生する二酸化炭素排出量などのデータをクラウド上に集約し、総二酸化炭素排出量を可視化するということです。

さらに、ものづくりにおけるさまざまなデータをグラフィカルに俯瞰して可視化する「FUJITSU Manufacturing Industry Solution COLMINA 工場最適化ダッシュボード」によって、国や地域、事業所、カテゴリごとに排出量を表示することができる画面テンプレートをベースに、クライアントの要望に応じてグラフを編集することが可能となっています。

このほか、工場内の各設備や製造工程単位でのエネルギー使用量などのデータを収集するサービスと組み合わせることによって、情報収集の効率化やトレーサビリティの確保も実現していると説明されています。

5. 報告・監査ツール

5-1. 環境省「EEGS」

「EEGS」とは、環境省が手がけている、省エネ法・温対法・フロン法の同時報告、および温室効果ガス排出に関する情報の統合管理を可能とするシステムのことを指します。

このシステムを活用することによって、各制度の報告書の作成から提出までをワンストップで完結することができるということで、事業者の報告書の作成や提出の負担を軽減することができることから、広く導入されています。

なお、本システムのメリットとしては、下記のようなものが挙げられます。

- 使用に際してインストールが不要

- 報告に必要なデータの収集が容易

- 報告書提出に伴う負担が軽減

- 報告内容のミスを抑制

- 過年度報告内容の確認が可能

- 報告書処理状況の確認が可能

使用に際してインストールは不要であり、指定のURLにアクセスするだけで利用が可能。

複数の事業所で同時に入力が可能となり、データの収集がシステム上で行われることから、情報収集の負担を軽減できる。

システム上で報告書提出が完了するため、紙での提出は不要なほか、省エネ法・温対法・フロン法における各種報告の一元管理が可能。

システム上で入力値の自動チェックが可能なため、人為的なミスを抑制することが可能。

過去に提出した報告書の内容を確認することができるため、過年度の報告内容を参照しながら、今年度の報告書を作成することが可能。

提出した報告書の省庁での処理状況(提出、受理、差戻しなど)をシステム上で確認することが可能。

5-2. 株式会社日立システムズ「Persefoni」

「Persefoni(パーセフォニ)」とは、株式会社日立システムズが手がけている、炭素会計プラットフォームサービスのことを言います。

具体的には、企業や金融機関が、財務、事業活動、サプライチェーンに関するそれぞれのデータをPersefoniに入力することによって、国際基準に則したかたちで二酸化炭素換算排出量を算定・可視化し、一元的に管理することができます。

また、国際算出基準の「GHGプロトコル」、「金融向け炭素会計パートナーシップ(Partnership for Carbon Accounting Financials:PCAF)」に準拠した排出計算を実装しており、「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」の報告に対応することが可能だとしています。

6. まとめ

近年、環境問題が世界的に深刻化しており、国内外でカーボンニュートラルに向けた取り組みの必要性が高まっています。

そんな中、企業に対しても脱炭素経営が求められるようになっており、環境に配慮できていないと判断された企業は淘汰されていくような時代になりつつあります。

つまり、現代社会において、企業の脱炭素への取り組みは喫緊の優先事項となっており、こうした流れに取り残されないためにも、今回紹介したツールから自社のニーズにマッチしているものを選び、活用することによって、より効果的に脱炭素に取り組んでいきましょう。

中島 翔

最新記事 by 中島 翔 (全て見る)

- ユニクロ運営会社に見るサステナビリティ経営|ファーストリテイリングの環境・社会貢献策を解説 - 2024年11月29日

- 急成長するDePIN、ソーラーファーム×ブロックチェーン 「Glow」が描く持続可能なエネルギーの未来 - 2024年11月27日

- ユニリーバのサステナビリティ戦略 – ブロックチェーンで実現する環境保護とトレーサビリティ - 2024年11月27日

- 脱炭素に向けた補助金制度ー東京都・大阪府・千葉県の事例 - 2024年10月22日

- 韓国のカーボンニュートラル政策を解説 2050年に向けた取り組みとは? - 2024年10月7日