目次

Kolektivoとは?

「Kolektivo」は、最先端技術を活用した変革者を支援し、地域社会の再生型開発を実現するためのプロジェクトです。「Kolektivo」という名前は、ABC諸島の母国語であるパピアメント語で「集団」を意味しています。

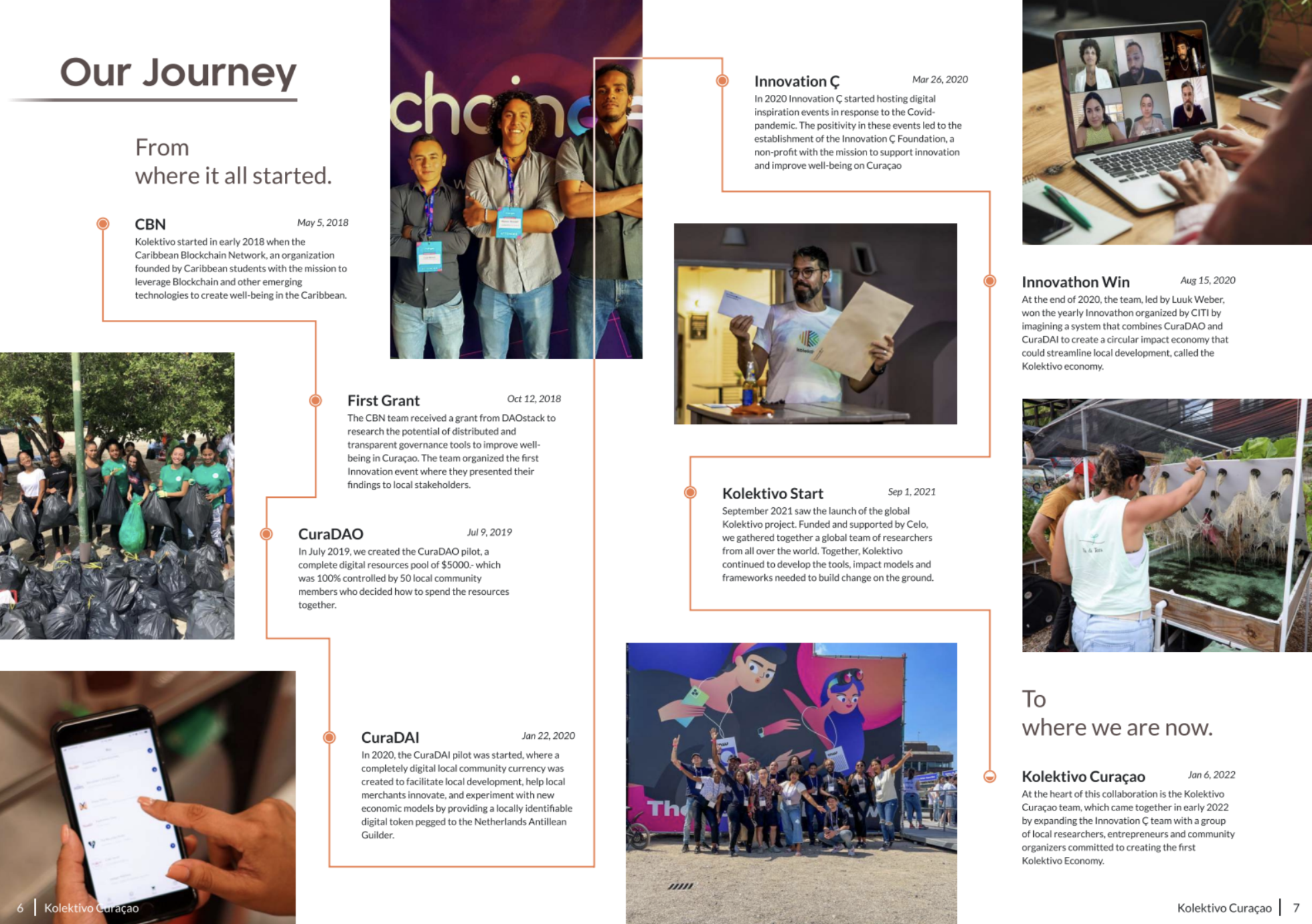

カリブ海、南米、アフリカ等の新興国を中心に活動しており、特定の1つのプロダクトを打ち出すというよりも、ブロックチェーン等の技術を活用しながら地域社会を盛り上げるための複数のソリューションを実験しながら構築し続けているReFiスタジオのような組織です。活動自体は2018年からスタートしており、どのようなアプローチができるのか、テストを行ってきました。2019年~2020年頃にはCuraDAOと呼ばれるインパクトDAOの運営もしており、それらの経験も踏まえて2021年の「Kolektivo」をスタートさせました。そして、幾つかのプロダクトをリリースしながら、現在に至ります。

その中でも主な活動を振り返っていきます。

Kolektivoの具体的な活動内容

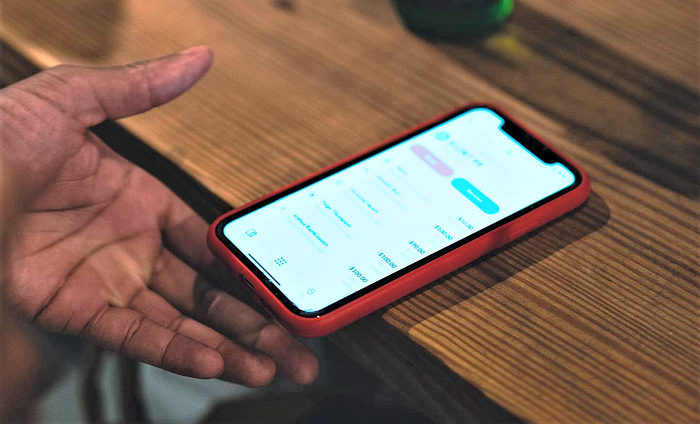

①Kolektivo Wallet

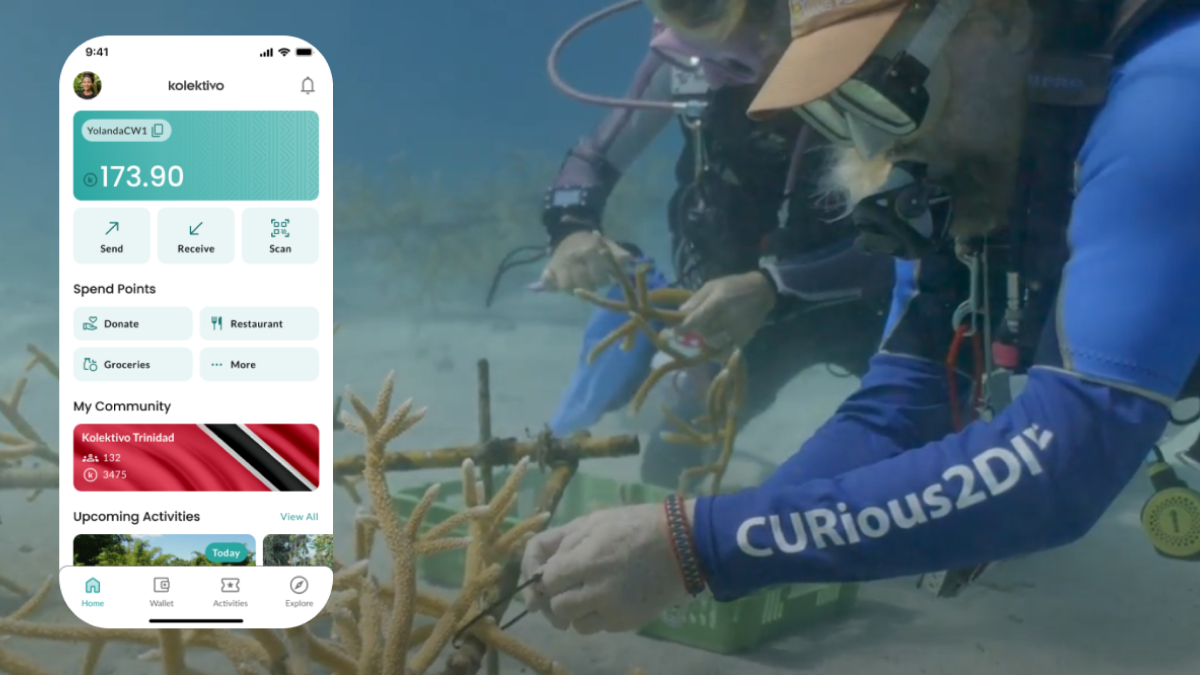

Celo上で開発されたモバイルファーストのウォレットです。モバイルデバイス向けweb3ソフトウェアの開発を専門とするZed Labsと共同で開発し、カリブ海のキュラソー島で最初の実証実験を実施しました。

このWalletは電子決済サービスであるモバイル マネーに似たサービスを提供し、金融包括のサポートを行います。誰もが金融にアクセスでき、デジタル上で管理することで運営コストも削減されます。

また、キュラソー島は最初のKolektivo経済圏を立ち上げた記念の土地でもあり、Walletのリリースと同時に2022年10月22日に第一回となる「Kolektivo Festival」が開催されました。この中でWalletを利用した決済も行われ、NFTアートの展示会や、Celoの共同創業者であるRene Reinsberg 氏の登壇イベントも実施されました。

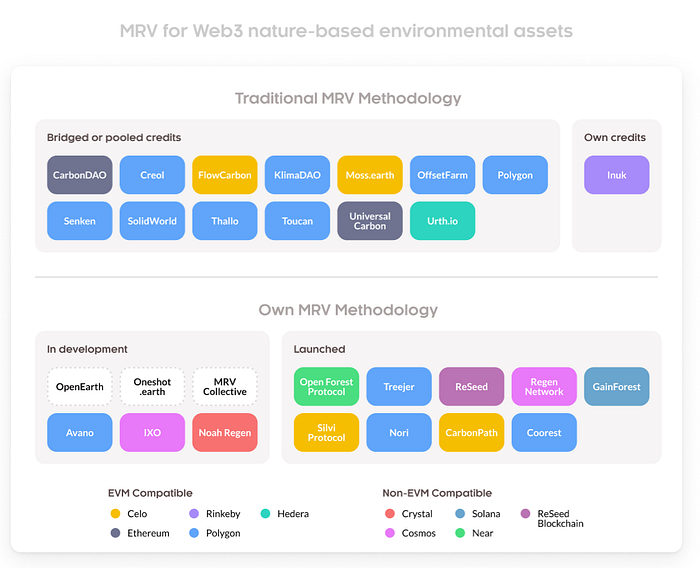

②カーボンクレジットのトークン化

大規模農家でなくてもカーボンクレジットの発行による収益化ができるように技術投資や調査を進めています。具体的にはMRVプロセスに関する調査報告を出したり、自分たちでもプロダクトの構築を行っています。

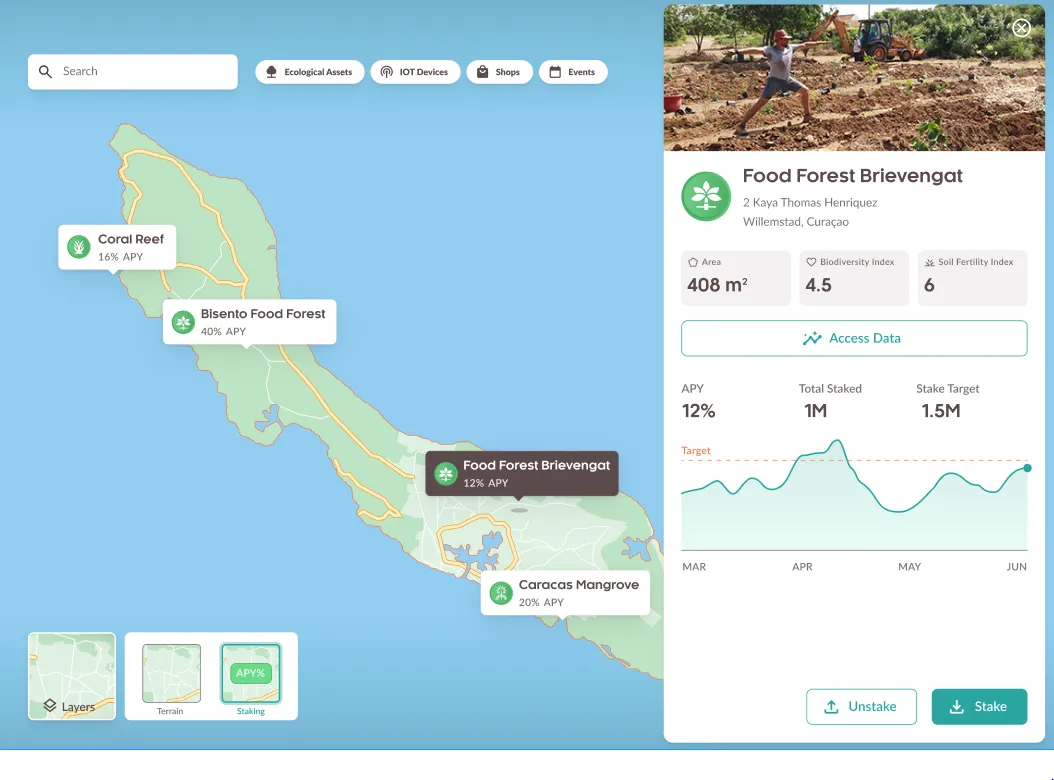

プロダクトはパイロット版ではありますが、エコロジカルマップと呼ばれる各地の状況をマッピングしたものを作成しています。森林や農場のデータをデジタルツインで再現し、GeoNFTとして表現しています。

このインパクトマップに基づくカーボンクレジットの発行に加えて、GeoNFTに応じたトークンの付与なども検討し、実験を進めているとのことです。

③効果的で透明性のあるコミュニティ助成金

NPO法人等の非営利団体は寄付や助成金に頼っていることが多いですが、その処理や管理は煩雑で透明性も低いです。過去3年間で、Kolektivoはさまざまなプログラムを通じて 50 件を超えるマイクロ助成金を発行しており、ブロックチェーンを活用することで透明性で効果的な助成金獲得の支援をしています。

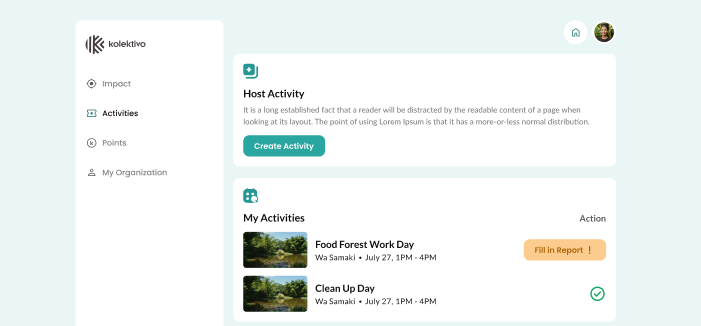

④Kolektivoプラットフォーム

この取り組みは2024年4月に発表され、2024年後半にリリースを予定している最新の取り組みです。Kolektivoのこれまでの4年間の経験を組み合わせて構築されているとのことです。

このプラットフォームは、地域社会が有意義な環境活動や経済活動を特定し、資金を提供し、調整できるようにするもので、地域社会を盛り上がるための管理を一括で実現できます。

他にも、パラメトリック保険等の複数のアイディアがあり、ブロックチェーンを活用した様々な取り組みを実施しています。

Kolektivoの展望は?

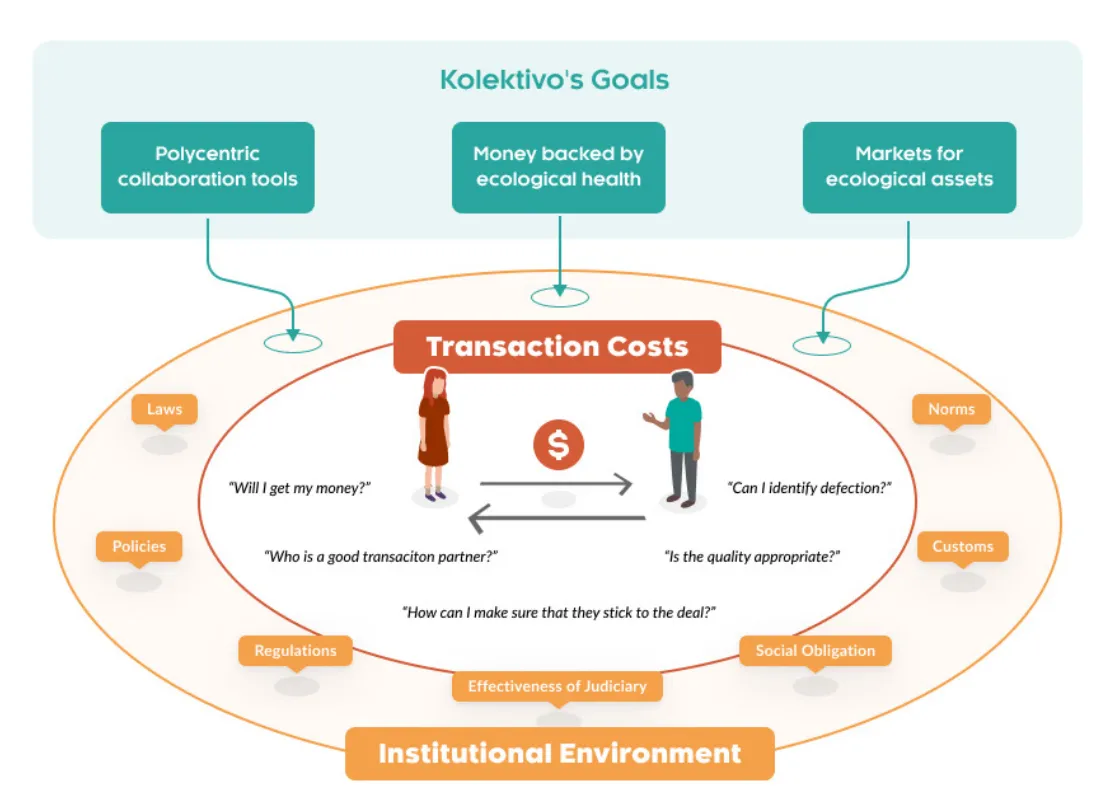

そんなKolektivoですが、ゴール状態をそのホワイトペーパー(ブルーペーパーと表現)の中で記しています。

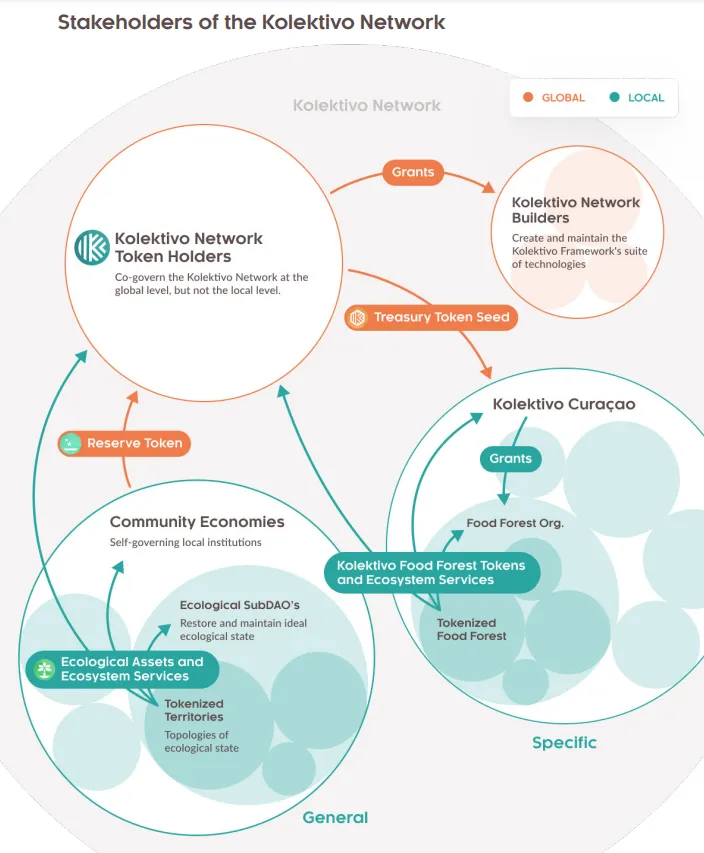

当たり前ですが、現在の活動と根本の思想は変わらず、ブロックチェーンを活用することで地域社会を盛り上げ、持続可能な活動を行えるようにすることを目指しています。中でもやはり”金融”という観点は意識しており、デジタルマネーやローカルの地域毎の通貨発行などを統合して管理できるネットワークの構築を目指しています。

グローバルに広げる部分とローカルに閉じる部分を分け、ブロックチェーンの良さを最大限活かすために次々とリサーチやプロダクトを構築し続けているので、今後の発表も楽しみです。そして、一地域で効果があったことを横展開できると思うので、今は一つの島を中心に活動していますが、より大きなムーブメントとなっていく可能性も考えられます。引き続き情報を追いかけていきます。

mitsui

最新記事 by mitsui (全て見る)

- 分散型のユニバーサル・ベーシックインカム「Circles」とは? - 2025年4月22日

- 取引手数料が環境保全に利用される「Beach Collective」とは? - 2025年3月12日

- 持続可能な水資源管理を実現するDePINプロジェクト「AquaSave」とは? - 2025年2月4日

- ミームトークンの取引手数料で植樹するインパクトトークン「RVRS」とは? - 2025年1月20日

- 地下の金を担保に環境再生を目指す「ReDeFi」プロジェクトAlternunとは? - 2025年1月17日