日本のジェンダーペイギャップは、世界的に見ても依然として大きな課題だ。近年、企業のジェンダー情報開示が進むなど、対策は講じられているように見える。しかし、課題の本質的な解決には至っていない。なぜなら、その根は個人の意識を越え、国の制度、地域の文化、企業の慣行が複雑に絡み合った「見えない構造」に深く根差しているからだ。個別の企業への投資や支援だけでは、この巨大な構造を変えることは難しいのではないか。

この問いに対し、一般財団法人社会変革推進財団(SIIF)は、「システムチェンジ投資」という新たなアプローチで答えを示す。それは、資金提供に留まらず、課題を生み出す制度や慣習そのものに働きかける、より能動的で包括的な関与だ。長野県上田市を舞台に始まったこの先進的な取り組みは、投資家の役割を再定義し、日本社会の変革を促す確かな一歩となる可能性を秘めている。

話し手のプロフィール

社会変革推進財団 インパクト・オフィサー 齋藤 匠

政府系金融機関にて、小規模事業者向け融資業務を担当。地元経済を支える中小企業への政策金融を実施し、地域経済の発展やコロナ禍に立ち向かう事業者への支援に従事。地域金融機関等との関係構築にも積極的に取り組み、事業者本位の支援方法を模索。創業支援や事業承継にも携わり、特にソーシャルビジネス分野を中心に取り組む。

政府系金融機関にて、小規模事業者向け融資業務を担当。地元経済を支える中小企業への政策金融を実施し、地域経済の発展やコロナ禍に立ち向かう事業者への支援に従事。地域金融機関等との関係構築にも積極的に取り組み、事業者本位の支援方法を模索。創業支援や事業承継にも携わり、特にソーシャルビジネス分野を中心に取り組む。2023年4月にSIIFに参画。はたらくFUNDでの投資開発やJVPF事業の運営などを担当。ソーシャルビジネスと金融支援のあり方に興味あり。

インパクト投資の、その先へ。社会課題の「構造」を変革

「従来のインパクト投資は素晴らしいものですが、個別の企業への投資だけでは、根本的な課題解決に至らないケースがあります。対処療法のように解決策を実行しても、課題を生み出す構造自体は温存されてしまうからです」

SIIFのインパクト・オフィサーである齋藤匠氏が指摘する、この「構造」にこそメスを入れるのが、彼らが提唱する「システムチェンジ投資」だ。それは、社会課題を個別の事象としてではなく、それらを生み出す制度・慣習・価値観といったシステム全体の変革を目指すアプローチである。

SIIFは2023年秋、「機会格差」「地域活性化」などの大きなテーマのもと、構造的課題に取り組むパートナーを全国から公募した。そこで出会ったのが、長野県上田市で10年以上にわたり女性のキャリア形成を支援してきた株式会社はたらクリエイトだ。SIIFは同社と共に、機会格差の具体的な現れであるジェンダーペイギャップに焦点を絞り、対話と分析を通じてその構造を可視化するプロセスを開始した。

「男性vs女性」ではない。50人の声が可視化したジェンダーペイギャップの本質

ジェンダー問題は、しばしば「男性対女性」という対立の構図で語られる。しかし、SIIFのアプローチは全く異なる。彼らは、この問題が社会構造によって男女双方が不自由を強いられている状況だと捉えた。

「当初作成した課題構造分析のバージョン1.0では、男性の課題に関する項目が非常に多かったのです。しかし、はたらクリエイトの従業員の方々など約50名にヒアリングを重ねるなど、当事者の声に深く耳を傾けるうちに、課題の解像度が格段に上がりました」

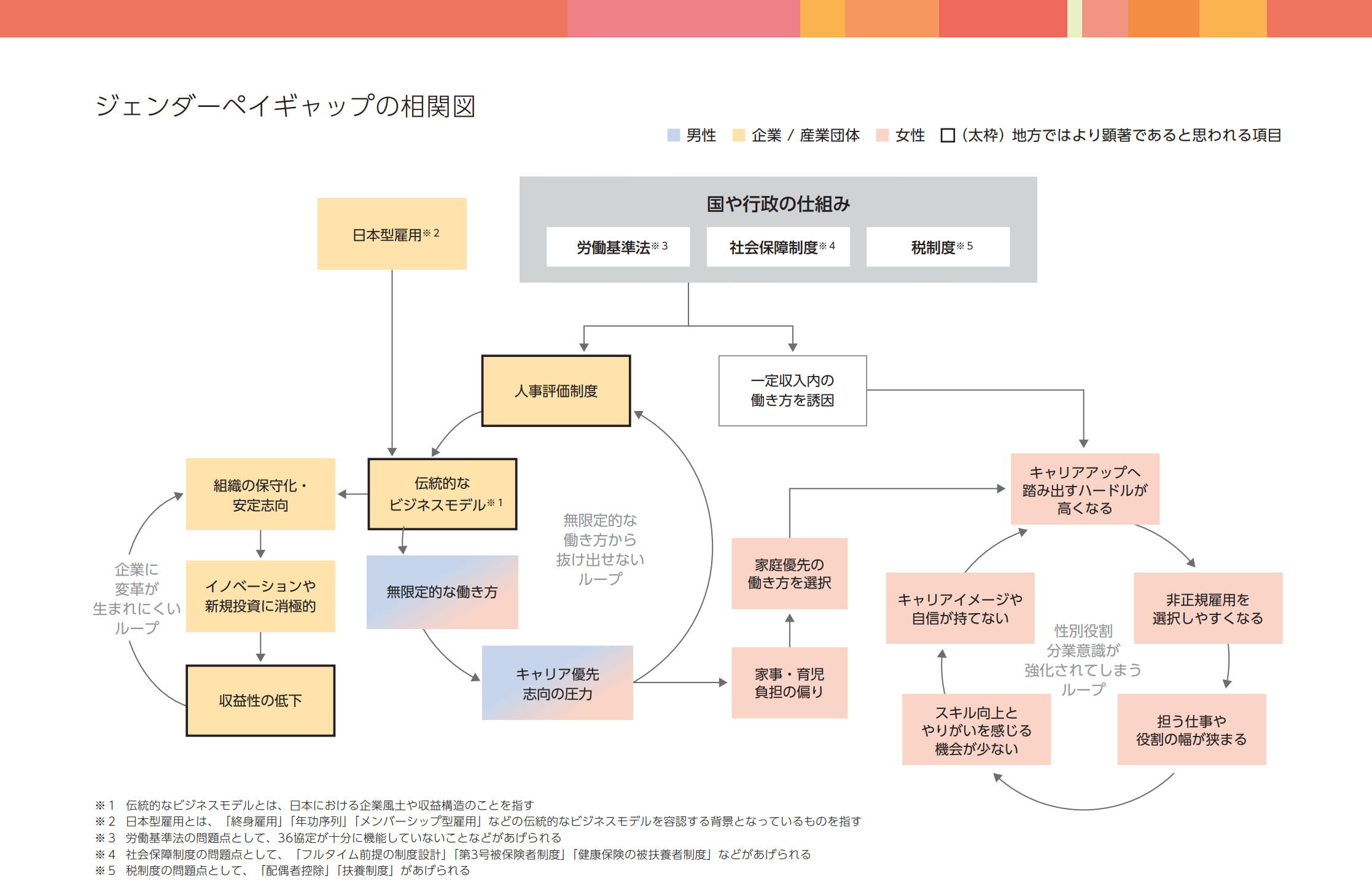

その結果、完成したバージョン2.0では、男性個人の課題項目は減り、代わりに「企業の制度」や「働き方」といった企業に起因する課題項目が増えた。つまり、課題の本質は個人の意識や行動だけでなく、それらを規定する社会や企業の仕組みそのものにあることを示唆している。特に、製造業が盛んで男性が主たる働き手となりがちな上田市のような地方では、この構造がより強固に作用する。

ジェンダーペイギャップの相関図のバージョン2.0(黄色が企業要因)

この課題構造に対してSIIFは、国・行政、企業、男性、女性という4つのステークホルダーを設定し、それぞれの立場から課題にアプローチし、変革を促すための羅針盤として、この課題構造分析図を活用している。

投資家は「社会変革のプロデューサー」。民間主導で育むコレクティブの力

システムチェンジ投資の最大の特徴は、投資家が単なる資金提供者ではない点にある。齋藤氏らは、自らを社会変革を促す「プロデューサー」と位置づける。

「私たちは、多様なステークホルダーを巻き込み、協働する『コレクティブ』を形成することを目指しています。それぞれの立場や顔が違う相手と向き合い、対話を重ねることで、一つの大きな目標に向かっていく。これは非常に難易度の高い仕事です」

その象徴的な取り組みが、上田商工会議所との包括連携協定だ。SIIFは、はたらクリエイトだけでなく、商工会議所と直接連携することで、地域の中小企業全体に変革の輪を広げようとしている。当初はSIIFが主導していたが、今では商工会議所の担当者が自ら他の企業へ出向き、この取り組みの意義を説いているという。

「彼らが自分たちの言葉で語り始めたとき、この取り組みが自走し始めたと感じました。これこそが、我々が目指すボトムアップのシステムチェンジです。私たちがこの場から離れても、持続していく仕組みが生まれつつあります」

この「自分事化」の連鎖こそが、トップダウンの改革がしばしば生む「やらされ感」やハレーションを乗り越え、真に根付く変革を生む原動力となる。

誰もが変革の担い手に。日本全体へ展開するための「模倣可能なモデル」

SIIFの挑戦は、上田市という一地域に留まらない。彼らはこのプロジェクトを、日本中の他の地域でも応用可能な「モデル」として構築しようとしている。

「この取り組みは、多額の資金がなければ始められないものではありません。課題構造を可視化し、同じ方向を向いてくれる仲間を集めることができれば、誰でも、どこでも始めることができるはずです」

齋藤氏が語るように、このアプローチは、投資のあり方を「金額」の多寡から「関係性」の質へとシフトさせる。お金だけでなく、知見、ネットワーク、そして情熱といった多様な「資本」を持ち寄ることで、個人でも社会変革に関わることが可能になるのだ。

SIIFは、ジェンダー課題の解決が企業の生産性向上に繋がるという経済合理性の側面も重視している。これにより、これまで社会課題に関心の薄かった企業をも巻き込み、変革の裾野を広げていく。

「この課題は、明日すぐにでも解決に向けて動き出さなければならないものです。この取り組みを知り、少しでも自分事として捉えてくれる人が増え、対立ではなく協働の輪が広がっていくことを願っています」

上田市で灯されたこの火は、私たち一人ひとりにも問いかけている。自らが囚われている「見えない構造」にどう向き合い、協働の輪をどう広げていくのか。その答えの先にこそ、誰もが働き方と生き方を自由に選択できる社会の姿がある。

編集後記

齋藤氏へのインタビューを通じて強く感じたのは、複雑な社会課題に対する彼やSIIFの真摯で粘り強い姿勢だ。安易な二項対立に陥ることなく、課題の「構造」そのものに目を向け、多様なステークホルダーとの対話を重ねることで、少しずつ、しかし着実に変革の土壌を耕している。

今回のSIIFの取り組みは、ジェンダーペイギャップという特定の課題を超えて、現代社会が抱えるあらゆる「厄介な問題(Wicked Problem)」に対する有効なアプローチを提示しているように思う。それは、システム思考に基づき、多様な主体が協働し、経済合理性と社会価値を統合しながら、ボトムアップで持続可能な変革を目指すというものだ。

お金だけでは、社会は変わらない。システムチェンジ投資は、金融資本に加え、知恵や信頼といった『社会関係資本』を動員することで、社会構造そのものの変革に挑む。目に見える資本だけでなく、知恵や情熱、人と人との繋がりといった見えない資本が、硬直した社会をしなやかに動かすのではないだろうか。

【関連サイト】ジェンダーペイギャップの“見えない構造”に迫る課題構造分析を公表 -地域・企業・制度を横断する構造的課題に向けた可視化を推進-

HEDGE GUIDE編集部 ESG・インパクト投資チーム

最新記事 by HEDGE GUIDE編集部 ESG・インパクト投資チーム (全て見る)

- EPA、石炭灰規制の遵守期限を2029年まで延長へ - 2025年7月22日

- オランダ・ケニアの投資会社、ナイジェリアの電子廃棄物リサイクル企業に出資。年間3万トン処理へ - 2025年7月18日

- UNIDO・レノボ、サーキュラーエコノミー推進で戦略的協力を開始 アフリカ・アジア・中南米16カ国で電子廃棄物削減へ - 2025年7月18日

- EU繊維廃棄物リサイクル推進団体ReHubs、25年9月に業界横断ロードマップ発表へ - 2025年7月17日

- EU、ペットボトルのケミカルリサイクル含有量で新ルール案を公開諮問 - 2025年7月17日