目次

Circlesとは?

Circles(サークルズ)は、ブロックチェーン技術を用いて実装された、分散型のユニバーサル・ベーシックインカム(UBI)を試みるプロジェクトです。

根幹にあるコンセプトは「すべての人が無条件に、新しい通貨を定期的に受け取る」というUBIの理念をテクノロジーで実現することにあります。その際、国家や中央銀行が一括管理するのではなく、個々人が自分自身の通貨を発行するというユニークな仕組みによって、貨幣システムを分散的に運営しようとしているのが大きな特徴です。

従来の金融システムへの問題意識

Circlesの設計思想の背後には、現在の金融システムが抱えるいくつかの問題点があります。たとえば、

- 通貨発行権の集中:

国や中央銀行が通貨発行を独占する構造は、通貨発行益(シニョリッジ)を中央機関に集中させ、不平等を助長しうる。 - 国境による閉塞性:

グローバルな経済活動が広がる一方で、国境ごとに通貨体制が切り分けられているため、地域間格差や金融取引コストが高止まりしやすい。 - 新たな社会的課題の顕在化:

自動化やロボット化が進み、「労働しなくても生きられる基礎所得」が必要と考える人々が増えている。しかし各国の制度的UBIには財源や政治的合意形成など、多くのハードルがある。

こうしたなかで、「社会の基礎所得を技術で創り出せないか」というアイデアを突き詰めていった結果がCirclesです。言い換えれば、政府や銀行に通貨システムを預けるのではなく、「一人ひとりが価値を発行し、それをネットワーク上で交換する」という仕組みを作ってしまおうという試みです。

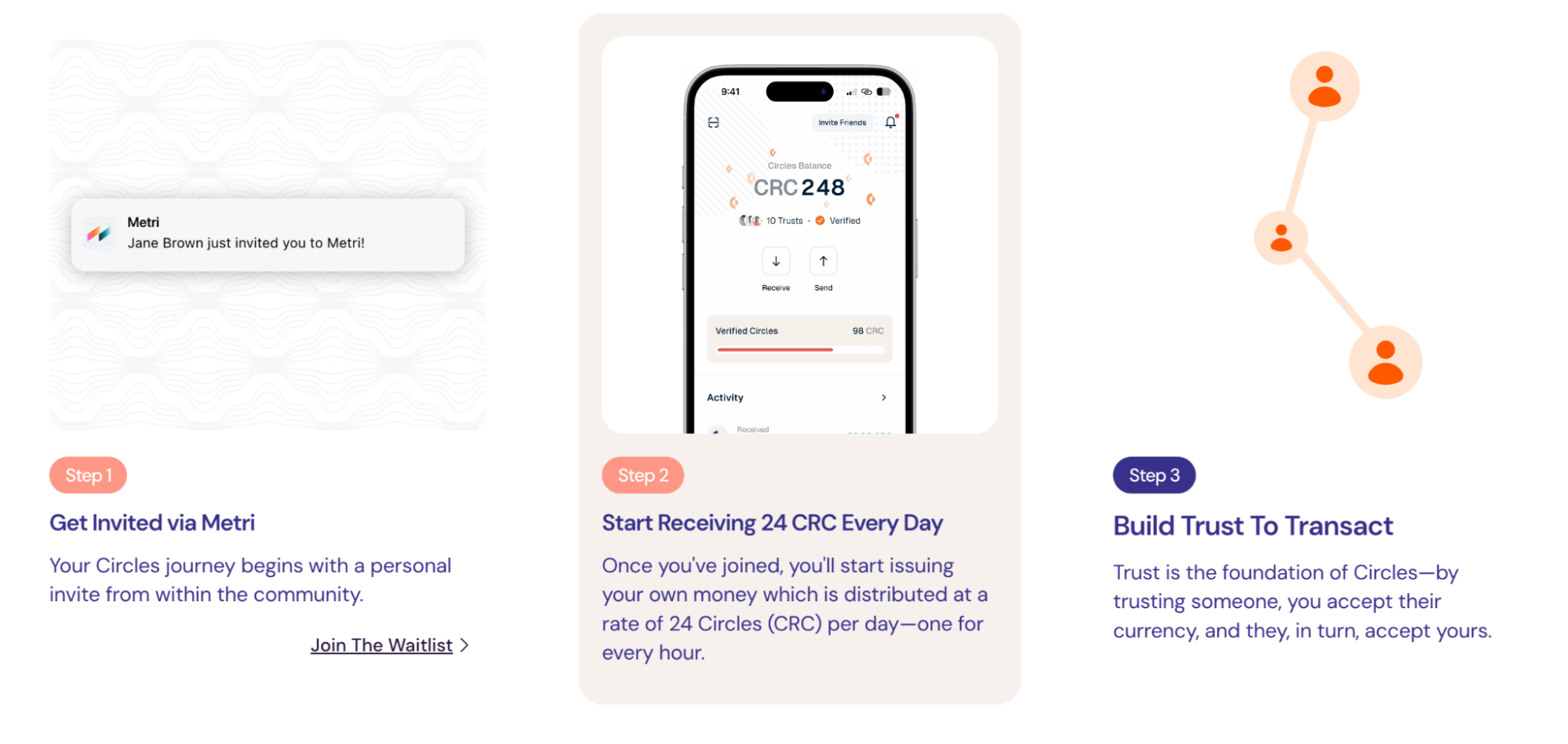

Circlesが目指すユニバーサル・ベーシックインカム(UBI)は、定義として「無条件」「あらゆる人」「継続的」に支給される基礎所得を意味します。これをCircles流に置き換えると、「すべての人が1時間に1サークル(CRC)を自動的・無条件で受け取る」となります。これは国家予算や税金を財源としないため、特定の国の政治決定を経ずして、コミュニティベースで始めることが可能です。Circlesはブロックチェーン上で動くため、地域や国境を越えて導入できる柔軟性を持っています。

ただし、UBIは「技術的に新しい収入源を創る」という意味では革新的ですが、同時に「そんなことをして通貨としての信用は保てるのか」という疑問がつきまといます。Circlesはこれに対し、「ネットワーク内でユーザー同士が互いを信頼(トラスト)し合う構造」を軸に通貨価値を支える仕組みを作っています。つまり、「人間関係の信頼」をコミュニティ通貨の新しい裏付けとし、そこから持続的にベーシックインカムを生み出すという構想がCirclesの核と言えます。

具体的な仕組み

Circlesの全体像を理解するには、まず「個人が発行する通貨」「信頼のネットワーク」「グループ通貨」の3つの要素を押さえる必要があります。

個人通貨:各ユーザーが自分の通貨を発行する

Circlesでは、参加するユーザー(個人)ごとに固有のパーソナル通貨がブロックチェーン上で作られます。これらは「CRC(Circles)」と呼ばれるトークンですが、実際にはユーザーAが発行するCRC、ユーザーBが発行するCRC…といった具合に、発行主体がそれぞれの個人になっています。Circlesはこの特徴的な仕組みにより、

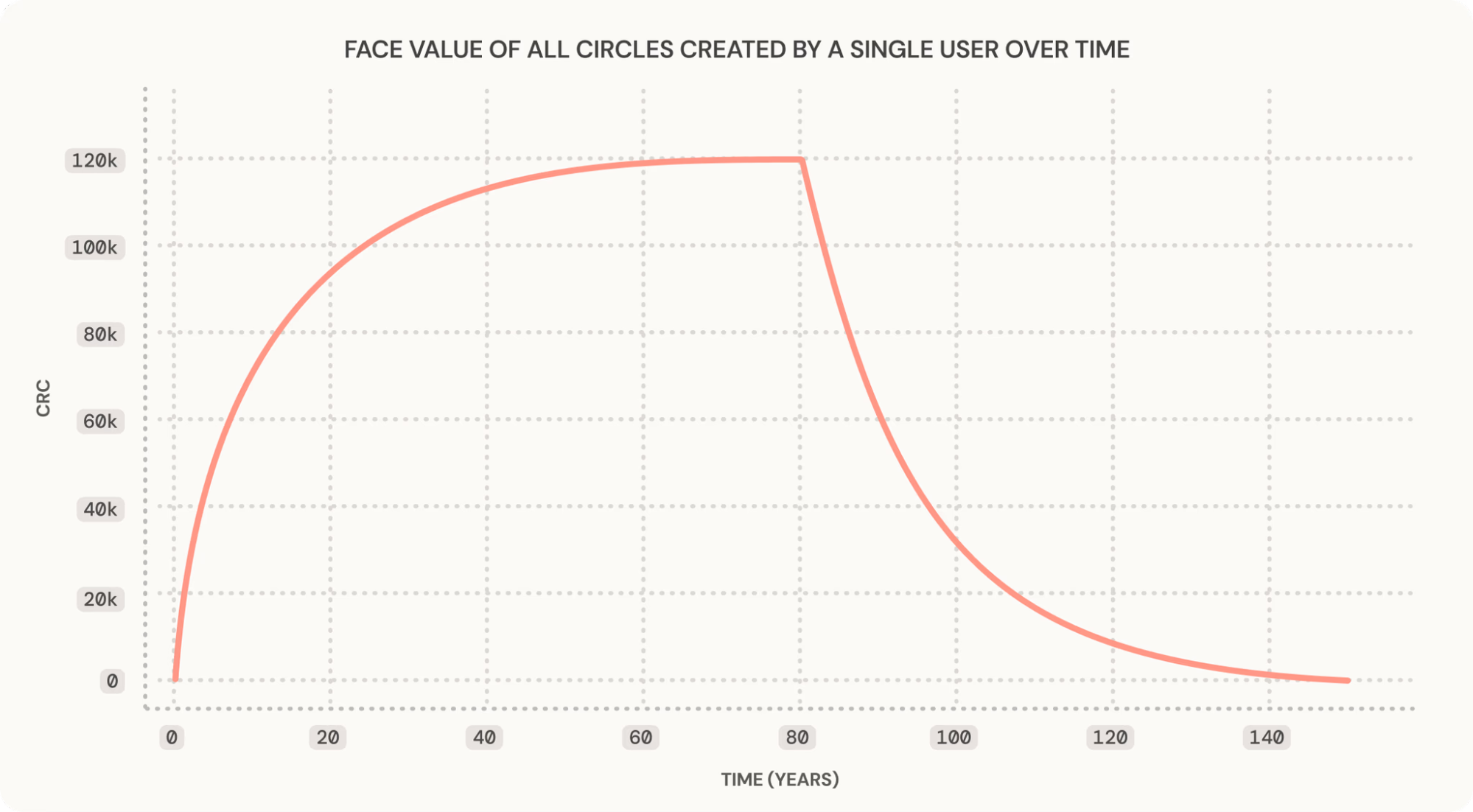

- 無条件かつ継続的な発行

各ユーザーは1時間ごとに1CRCを自動的に受け取ります。1日24時間で24CRC、年間では約8,760CRCという計算です。 - 供給拡大によるインフレを抑制するメカニズム

すべての残高に対して年7%のデマレージュ(価値減価)が課されるため、通貨が無制限にたまっていくことが抑制され、常に「新しい発行通貨の価値が相対的に高まる」ように意図されています。

また、ユーザーが死亡したりアカウントが停止されたときには、それ以上新規通貨が発行されません。デマレージュのおかげで使用されずに放置された通貨も自然に減価していくため、死蔵されて流通しない通貨がいつまでも残り続けるリスクを抑えられます。

基盤ブロックチェーンとしては、イーサリアム互換のブロックチェーンであるGnosis Chain上に構築されています。用いているトークン規格はERC-1155というマルチトークン仕様です。ERC-1155では、ひとつのコントラクトで複数種類のトークンを扱うことが可能なため、ユーザーAのCRC、ユーザーBのCRCといった形で大量の「個別通貨トークン」を一括管理できます。

一般的なトークンのERC-20規格ではなく、NFTなどで利用されるERC-1155を活用しています。

さらに、時間に合わせて自動的に発行(ミント)される仕組みをスマートコントラクトのロジックとして組み込むことで、「1時間に1CRCが発行される」という設定を実装しています。

信頼(トラスト)ネットワーク:取引はどう行われるのか

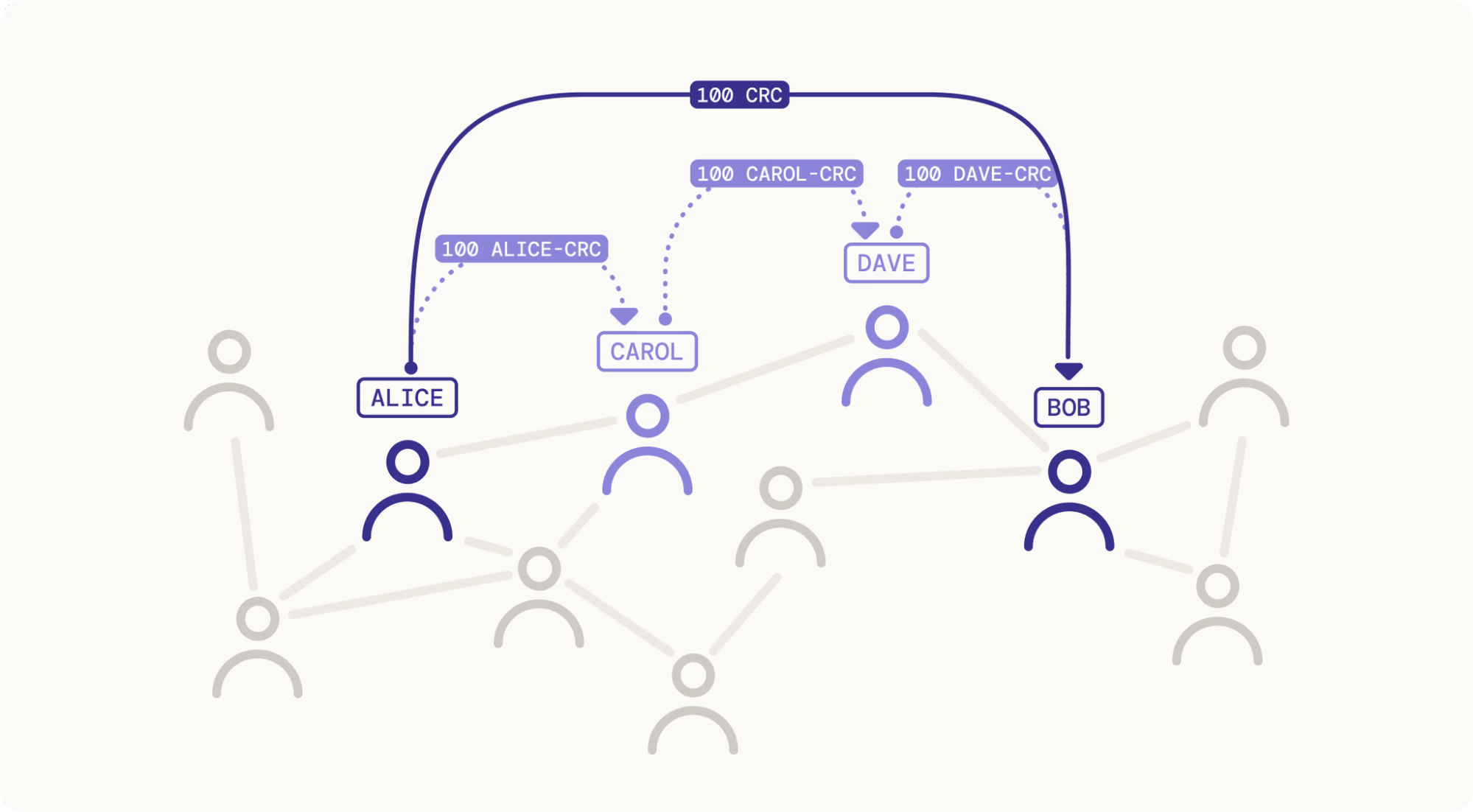

Circlesのユニークな点は「ユーザー間の信頼関係が通貨の価値を支える」ことにあります。具体的には、AさんがBさんに「あなたの発行するCRCも自分の通貨と同じ価値で受け取りますよ」と宣言するとき、それを「Bを信頼する(トラストする)」と呼びます。逆に言えば、もしAさんがBさんを信頼していなければ、BさんのCRCをAさんは価値ある通貨とはみなしません。

信頼グラフと推移的取引

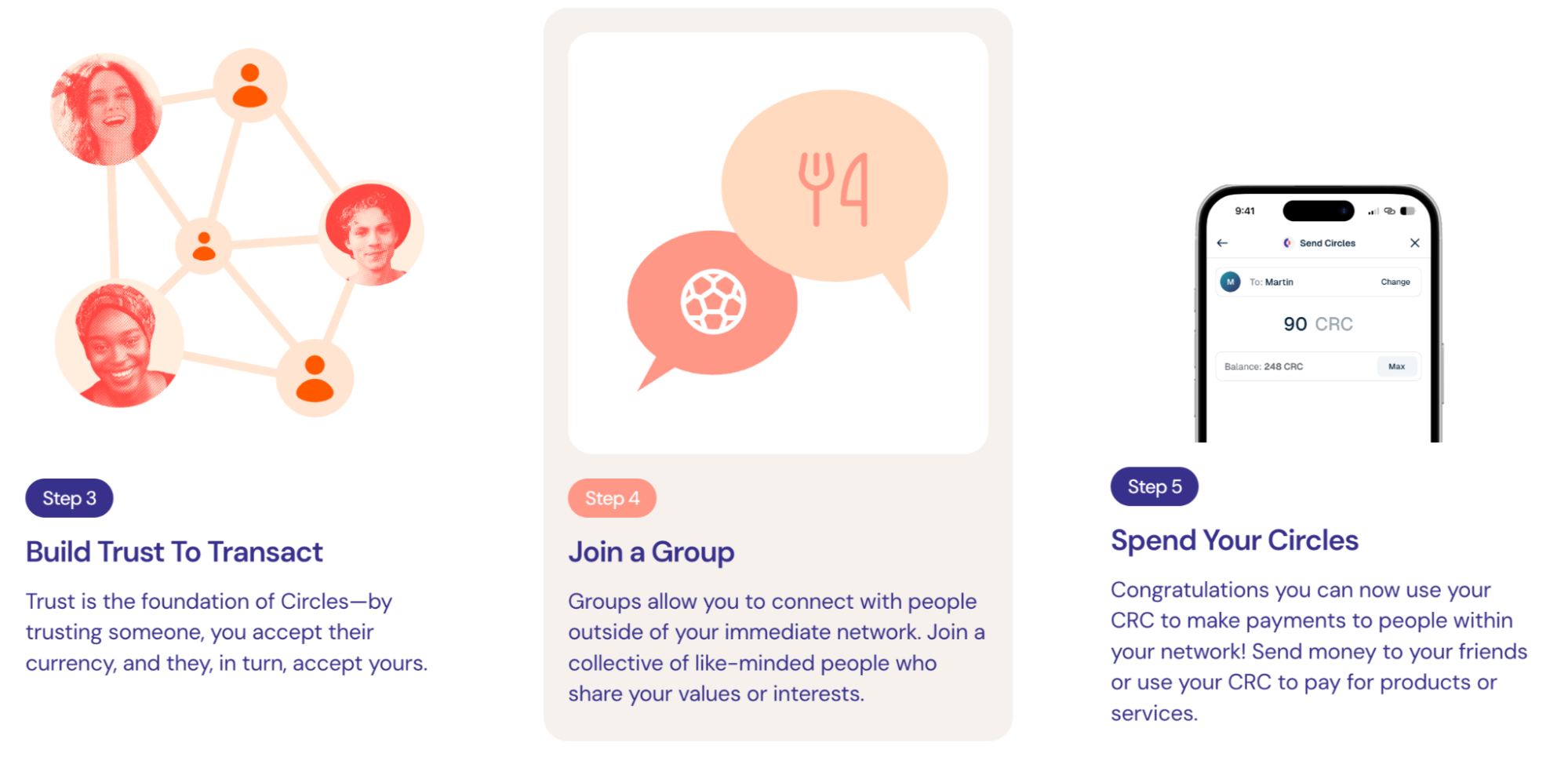

ユーザー同士が互いを信頼していれば、直接通貨を送り合えます。ところが、世の中のすべての人と直接に信頼関係を結ぶのは現実的ではありません。そこでCirclesは、推移的な信頼(トランジティブ・トラスト)を活用します。たとえば、

Aさん → Bさん → Cさん → Dさん

といった具合に、いくつかの「信頼の連鎖」(経路)が存在するとき、AさんがDさんに支払いをしたい場合に、BさんやCさんを仲介してトークンの交換を経由させることで取引を完了させます。この仕組みをシステム側で自動探索してくれるのが「Pathfinder(パスファインダー)」というサービスです。

グループ通貨:個人通貨をブリッジする仕組み

当初のCirclesは、完全に個人単位で通貨が発行されるため、ユーザーごとの通貨を「暗黙的な交換ルート」に依存してやり取りするしかありませんでした。

しかし、

- 既存の金融システム・取引所との連携

- 大規模な商取引(B2Bや地域通貨など)

- 複数人で裏付けを行う共通トークン

などを考えると、「ある集団がまとまって使える共通通貨」の方が便利な場合が多々あります。そこでCirclesでは、後の段階でグループ通貨(Group Currency)が提唱されました。

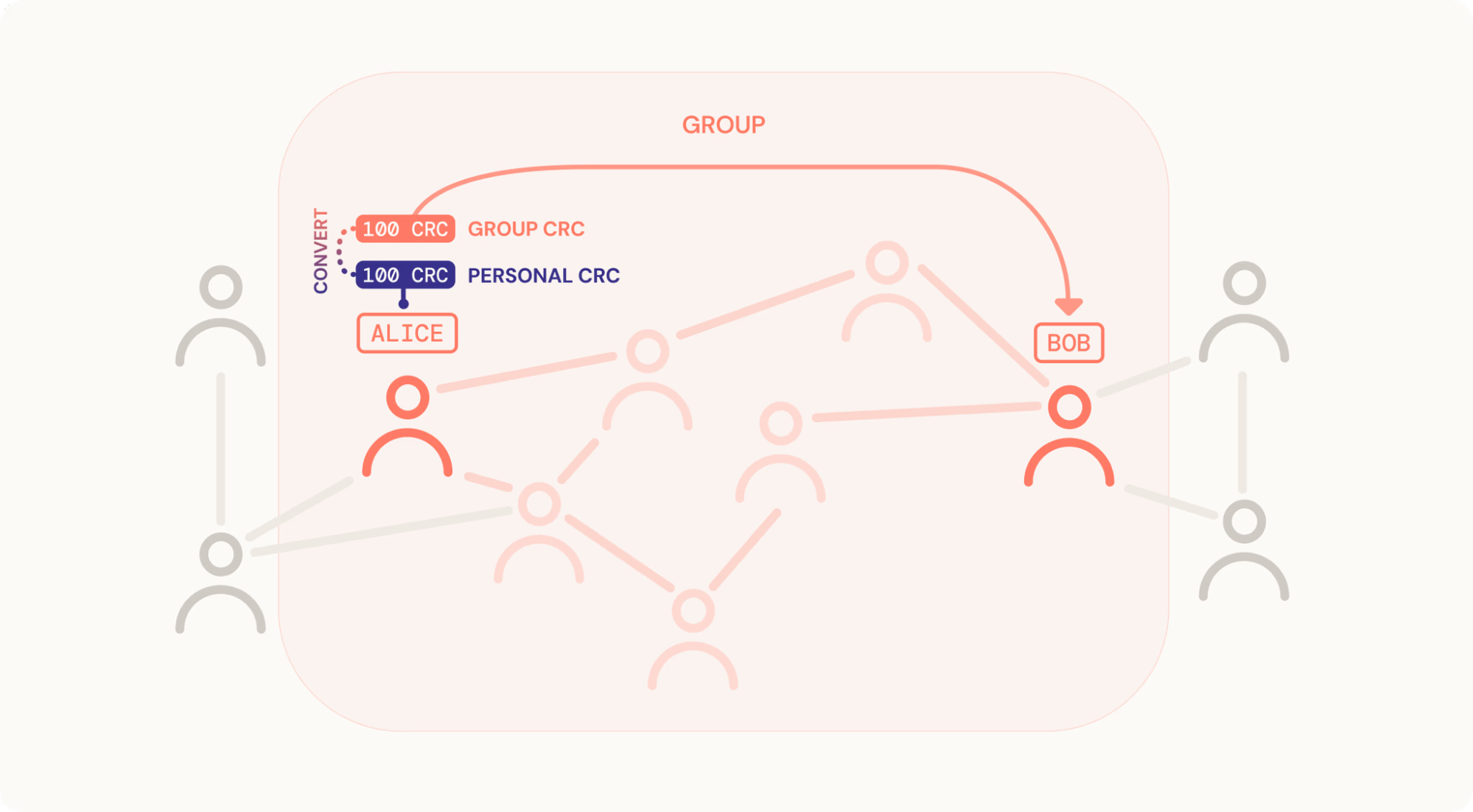

グループ通貨の仕組み

- グループ作成:

コミュニティや組織、地域団体などがブロックチェーン上で「グループアドレス」を作成し、参加メンバーを招待する。 - メンバーの個人通貨を担保に発行:

メンバーは、自分の持つ個人通貨(CRC)をグループのスマートコントラクトへ預け入れることで、「グループトークン」を新たに発行してもらう。つまり、複数人のCRCを裏付けにした共有通貨が生まれる。 - グループ内での利用:

そのグループに加入しているメンバー同士は、グループトークンを1:1で同じ価値として扱える。グループ外のユーザーとも、「そのグループを信頼する」ことで交換が可能になる。

この仕組みによって、個別のパーソナル通貨が複雑にスワップされなくても、グループ単位でまとめられた通貨を簡潔に使えるようになります。たとえば地域で「○○コミュニティ通貨」を立ち上げ、メンバーがその通貨を使って売買を行うと、よりスムーズに流通が進むわけです。

このグループ通貨は現在ウェイティングリスト公開中で、今後実装される予定です。

展望と考察

Circlesはこれまでに幾つかの実験を経て、UBIの実験を進めてきました。その結果としてv2アップデートで上記の仕組みにあるグループ通貨の概念が提唱されています。

また、グループ通貨の延長線上で「Sybil攻撃」にも対抗しています。「誰でも参加でき、1時間ごとに通貨がもらえる」のは魅力的ですが、もし同一人物が偽アカウントを何百と作ったらどうなるでしょうか。これは分散型ネットワークが一般的に直面する「Sybil攻撃」という問題です。

Circlesでは、「既存ユーザーからの招待」という仕組みを導入し、さらに招待してもらった後は複数の既存ユーザーからの承認(相互信頼)がないと通貨が使いにくいようになっています。信頼が得られないアカウントが大量に通貨を受け取っても、それは誰にも「自分の通貨と同じ価値」とみなしてもらえないので、無価値に近い状態になります。結果として、偽アカウントを増やしても大きな得にはならない構造です。

また、Circlesのコミュニティ内では、対面イベントやSNSでのつながり等を通じて「あなたは本当にこの人を知っていますか?」といった相互確認が行われるケースがあります。こうしたソーシャルベースの本人確認を、ブロックチェーン技術と掛け合わせることで、まったく中央集権的でないのにある程度の身元保証を行う新しい仕組みを作ろうとしているわけです。

これらの仕組みがワークするのかは今後の展開次第ですが、ブロックチェーンを活用したUBIの構想は非常に面白い実験といえます。なお、プロジェクトの参加方法はMetriというウォレットをダウンロードすることで参加できますので、興味がある方は触ってみても良いかもしれません。

mitsui

最新記事 by mitsui (全て見る)

- 分散型のユニバーサル・ベーシックインカム「Circles」とは? - 2025年4月22日

- 取引手数料が環境保全に利用される「Beach Collective」とは? - 2025年3月12日

- 持続可能な水資源管理を実現するDePINプロジェクト「AquaSave」とは? - 2025年2月4日

- ミームトークンの取引手数料で植樹するインパクトトークン「RVRS」とは? - 2025年1月20日

- 地下の金を担保に環境再生を目指す「ReDeFi」プロジェクトAlternunとは? - 2025年1月17日